Геологическое строение северной части Карского шельфа у архипелага Северная Земля по результатам последних исследований

- 1 — канд. геол.-минерал. наук заместитель генерального директора Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С.Грамберга ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus ▪ ResearcherID

- 2 — канд. геол.-минерал. наук ведущий научный сотрудник Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С.Грамберга ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus ▪ ResearcherID

- 3 — ведущий инженер Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С.Грамберга ▪ Orcid

- 4 — ведущий инженер Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С.Грамберга ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus

- 5 — ведущий инженер Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С.Грамберга ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus

Аннотация

Север Карского шельфа до недавнего времени был совершенно не изучен сейсмическими методами. Появившиеся в последние годы сейсмические и сейсмоакустические данные позволили расшифровать региональные черты геологического строения этой области. Актуальность исследований связана с определением перспектив нефтегазоносности Северо-Карского осадочного бассейна. Целью работы является уточнение возрастной привязки отражающих горизонтов с использованием данных по геологии островной суши, а также определение тектонической позиции структур осадочного чехла и фундамента севера Карского шельфа. Осадочный чехол разделен на три структурных этажа: кембрий-девон, средний карбон-мел, миоцен-квартер. Кембрийско-девонский комплекс выполняет глубокие прогибы Северо-Карского шельфа. Самым ярким несогласием является подошва карбон-пермских пород, залегающих на размытой поверхности складчатых силурийско-девонских сейсмокомплексов. Плитная плащеобразная часть чехла сложена маломощными комплексами карбона-квартера. Сделан вывод о постепенном вырождении пликативных структур Таймыр-Североземельского складчатого пояса в направлении Карского седиментационного бассейна и в сторону континентального склона Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана. К западу от островов Северной Земли прослеживается цепочка узких поднятий в рельефе морского дна, которым соответствуют узкие антиклинали. Далее к западу в пределах Карского шельфа палеозойские породы залегают субгоризонтально. Мезозойская складчатость на севере Карского моря проявлена исключительно в слабой активизации движений по разрывным нарушениям. На неотектоническом этапе развития шельф у Северной Земли был поднят, и мезозойские комплексы были размыты. Современная сейсмическая активность североземельского шельфа связана с продолжающемся формированием континентальной окраины.

Введение. Северная часть Карского шельфа в геотектоническом плане представляет собой область сопряжения континентальных и океанических структур разного порядка. Район изучен довольно слабо из-за его значительной ледовитости, которая в последние годы заметно уменьшилась, что позволило, наконец, провести сейсмические съемки методом отраженных волн (МОВ), а также сейсмоакустическое профилирование. До проведения сейсмических работ знания о геологии севера Карского шельфа базировались исключительно на результатах интерпретации потенциальных полей.

Еще в 1932 г. Н.Н.Урванцев высказал предположение, что Северная Земля представляет собой часть мощной складчатой дуги, вероятно, послепермского возраста. По результатам миллионной геологической съемки структуры Северной Земли интерпретировались как результат длительного развития геосинклинали, центральная зона которой на о. Большевик сформировалась в протерозое, а северная часть на островах Октябрьской Революции и Комсомолец завершила свое развитие в каледонский цикл тектогенеза. К такому же выводу пришли съемщики, закартировавшие южную часть Северной Земли в 2008-2009 гг. [1]. Начиная с ордовика, архипелаг, по мнению Б.Х.Егиазарова, развивается в платформенных условиях. В герцинское время в западной части архипелага сформированы «последевонские структуры промежуточного типа» (Б.Х.Егиазаров, 1959). Согласно представлениям Ю.Е.Погребицкого, начиная с позднего рифея, районы Таймыра и Северной Земли развивались в платформенных условиях и не испытывали каледонской складчатости. По его мнению, своеобразным этапом для этой области явилась активизация, начавшаяся в середине каменноугольного периода и охватившая по времени поздний палеозой и триас.

По материалам двухсоттысячной съемки для осадочного чехла архипелага Северная Земля выделялось три структурных этажа, границы между которыми устанавливались по угловым и стратиграфическим несогласиям: нижний – верхнепротерозойский-верхнедевонский, средний – среднекаменноугольный-верхнепермский и верхний – неоген-четвертичный.

Целью статьи является обобщение геолого-геофизических данных и интерпретация полученных авторами сейсмоакустических материалов для выяснения особенностей строения и геологической эволюции Северо-Карского региона. Результаты исследования использованы авторами для составления и подготовки к изданию листа Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 U-45, 46, 47, 48 (о. Комсомолец). Практическая значимость работы состоит в разработке тектонической основы для оценки перспектив нефтегазоносности региона.

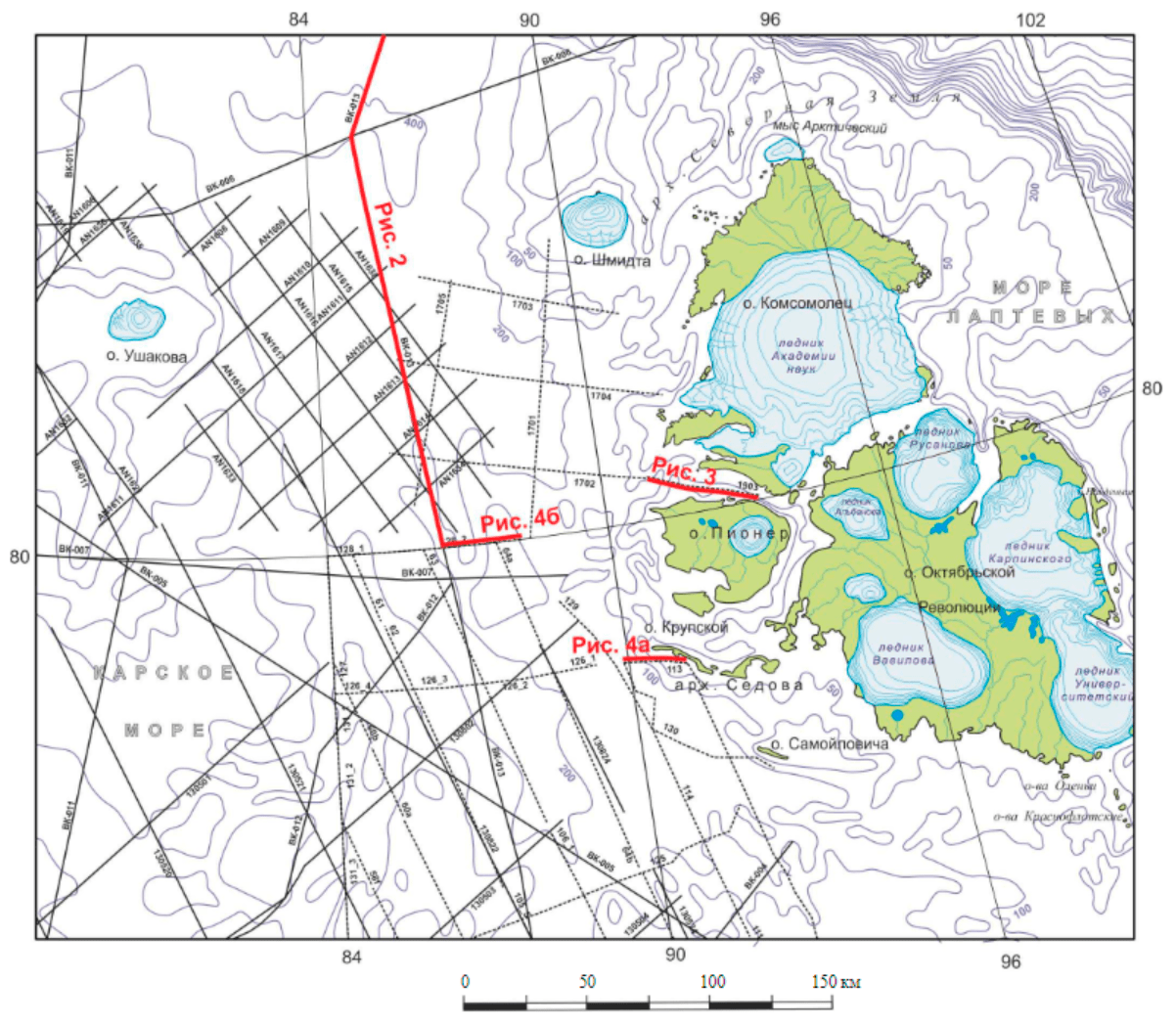

Материалы и методы исследования. В работе использованы материалы геологических съемок архипелага Северная Земля, а также новые геофизические данные по прилегающему шельфу Карского моря (рис.1). В основу работы положены результаты региональных исследований методом отраженных волн в модификации общей глубинной точки (МОВ ОГТ) АО «Севморнефтегеофизика» (2005, 2007 и 2008 гг.) [8] и ОАО «МАГЭ» (2016 г.) [14]. Кроме этих работ, на севере Карского шельфа проведены региональные профили МОВ ОГТ по проекту «Геология без границ», некоторые из профилей опубликованы в работе [13]. Для разработки модели геологического строения использованы профили МОВ ОГТ, полигоны съемок которых отстоят от побережья архипелага на 50-100 км. Чтобы скоррелировать геофизические данные шельфа и геологические данные по суше, использованы сейсмоакустические исследования в транзитной зоне, проведенные ВНИИОкеангеология в 2017 г., и такие же материалы, полученные Полярной морской геологоразведочной экспедицией в 2008 и 2009 гг. [4]. Авторы статьи принимали непосредственное участие в полевых исследованиях 2008-2009 и в 2017 гг., в частности в сейсмоакустическом профилировании и интерпретации полученных данных. Непрерывное сейсмоакустическое профилирование проводилось с использованием спаркера, по мощности не превышающего 2,5 кДж. При проведении работ использовались одноканальный прием и промежуточная область частот (250-1000 Гц). Глубинное строение этой области расшифровано по данным глубинного сейсмического зондирования по профилям 3-АР и 4-АР [7, 11], а также с использованием потенциальных геофизических полей.

Результаты исследования. Основой для построения модели геологического строения послужила схема расчленения осадочного разреза, принятая для сейсморазведочных работ, проведенных на севере Карского шельфа ОАО «Севморнефтегеофизика» и ОАО «МАГЭ». Отражающие сейсмические горизонты были привязаны к скважине на о. Свердруп, а также к береговым разрезам Новой Земли и Северной Земли [10]. Мощность осадочного чехла в пределах северной части Карского моря варьирует от 0,3 до 5,5 сек (0,25-8 км).

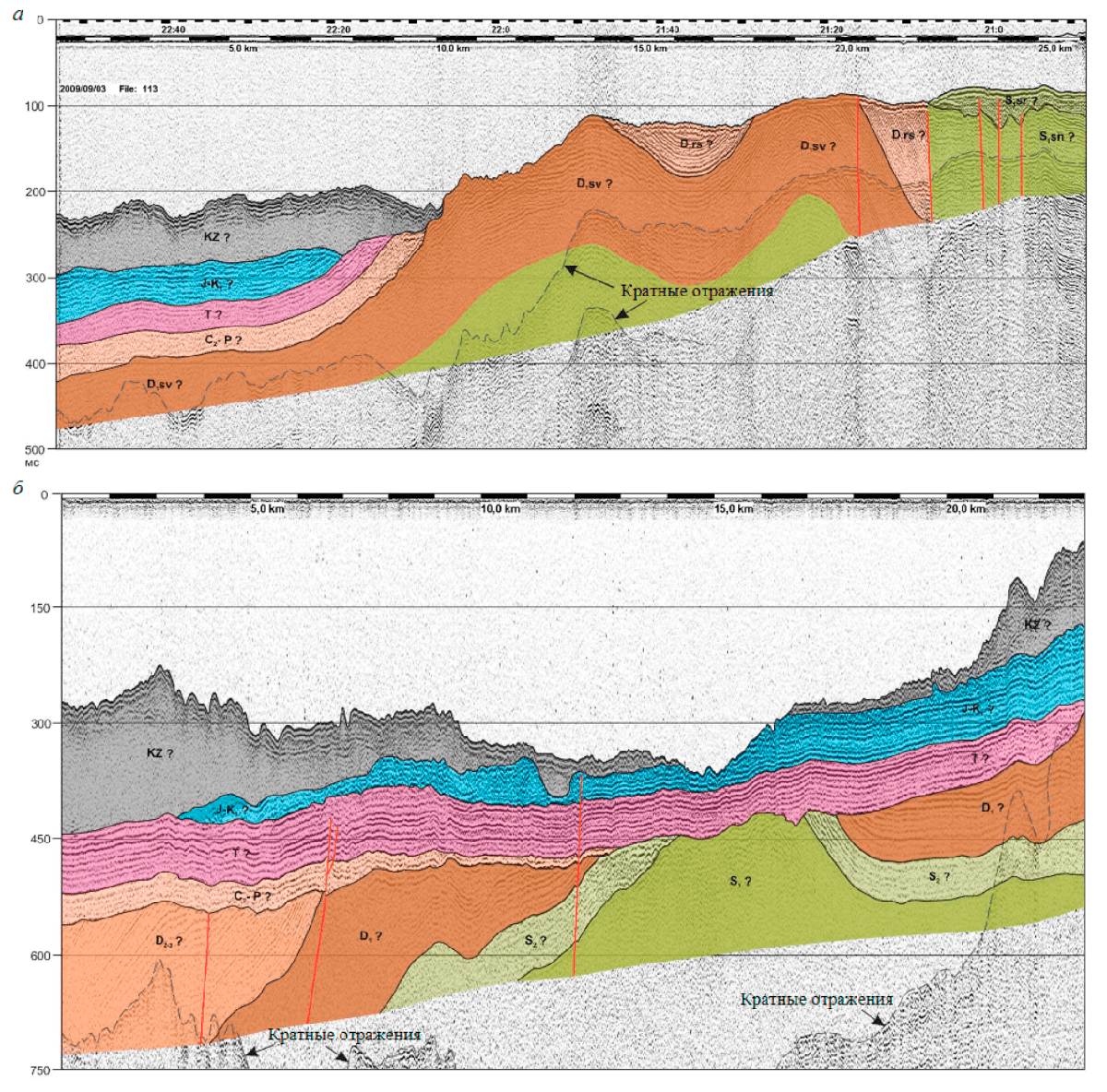

На профилях МОВ ОГТ прослеживаются региональные сейсмические горизонты, которые разделяют осадочный чехол от поверхности акустического фундамента до морского дна на семь сейсмостратиграфических комплексов [14]. Самый нижний рефлектор является поверхностью акустического фундамента, представленного, судя по всему, кровлей кристаллического фундамента архей-протерозойского возраста. Возраст складчатого основания островов Северной Земли различен, здесь выделяют блоки байкальской стабилизации, области каледонской складчатости, а также блоки, затронутые событиями, относящимися либо к герцинской складчатости, либо завершающими каледонский этап [12, 15, 16]. В отличие от островов Большевик и Октябрьской Революции, на северных островах архипелага степень деформаций палеозойских пород заметно меньше. В северном и западном направлениях, в сторону Евразийского бассейна и в СевероКарский осадочный бассейн, складчатые структуры и вовсе вырождаются, постепенно выполаживаясь и переходя в чехольное залегание, что можно видеть на сейсмических профилях (рис.2).

Прогибы и понижения в фундаменте заполнены кембрий-силурийским комплексом, имеющим, в целом, клиноформное строение. По аналогии с одновозрастными подразделениями, обнажающимися на Северной Земле, комплекс представлен известняками, доломитами, реже – алевролитами, аргиллитами, песчаниками. Часто встречаются гипсы и соли, которые, по данным сейсмических исследований, часто образуют диапиры и штоки [2, 6]. Перекрывающий девонский комплекс характеризуется сменой карбонатного осадконакопления раннего палеозоя терригенным. Девонские породы на островах представлены красноцветными и зеленоцветными песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Каменноугольные и нижнепермские образования в пределах островной суши отсутствуют, в то время как на шельфе выделяется среднекарбон-пермский сейсмокомплекс, сложенный предположительно алевролитами, аргиллитами, в меньшей степени – песчаниками. Его подошва формирует самое яркое структурное несогласие в осадочном чехле Северо-Карского седиментационного бассейна.

В составе Карского седиментационного бассейна выделен Восточно-Карский мегапрогиб, осложненный валами Ушакова и Визе, а также прогибами Шмидта, Воронина и Красноармейским [14]. Наиболее контрастной структурой рифтогенного типа является прогиб Воронина, северо-восточная мульда которого пересечена профилем (рис.2). Протяженность прогиба более 50 км, ширина – 20 км, мощность осадочного выполнения более 7 км. В пределах менее глубокого Красноармейского прогиба широко представлены структуры соляных диапиров и штоков.

Палеозойские породы размыты на структурных выступах и горстах, а на них с несогласием залегают мезозойские, реже – позднекайнозойские породы. В составе триасового сейсмокомплекса предполагаются глинистые породы – аргиллиты и алевролиты, юрский сейсмокомплекс характеризуется тоже глинистым составом, меловой сейсмокомплекс сложен более грубыми разностями – песками, алевритами с примесью глинистого материала.

Ранее в составе осадочного чехла Карского шельфа предполагались палеогеновые породы, но, судя по новым сейсмическим данным, кайнозойские образования развиты в пределах континентального склона, в то время как на шельфе распространены миоцен-четвертичные осадки, составляющие самый верхний сейсмокомплекс. В его составе преобладают галечники, гравийники, грубозернистые пески, алевриты, реже – глины.

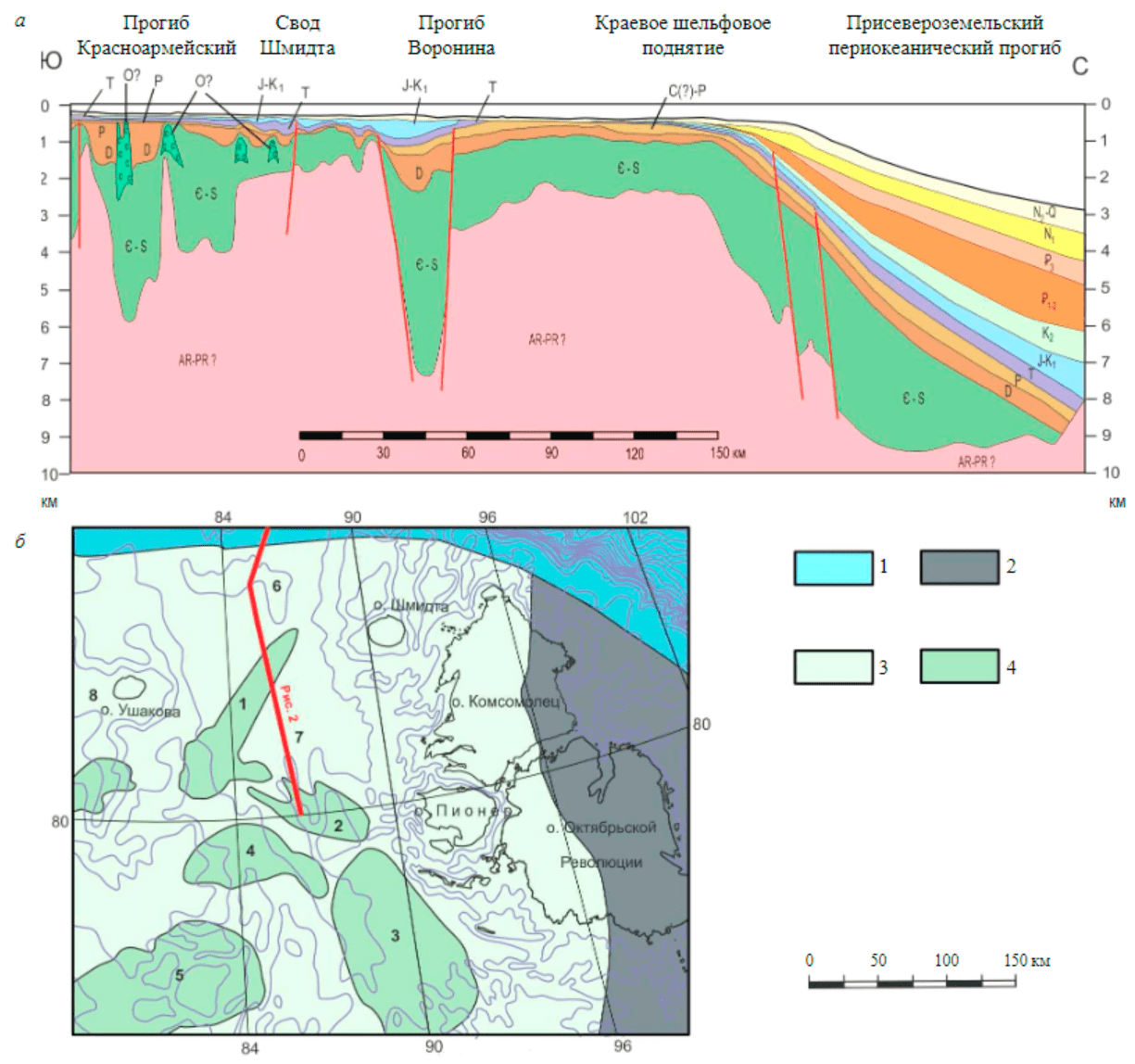

На сейсмоакустических профилях идентифицируется только верхняя часть осадочного чехла, представленная обычно миоцен(?)-четвертичным сейсмокомплексом, перекрывающим мезозойские и палеозойские образования. На профилях, отработанных в 2008-2009 гг., и подходящих непосредственно к островам архипелага Седова, а также к острову Пионер, четко фиксируется угловое несогласие, срезающее ордовикские-девонские породы [4].

Один из сейсмоакустических профилей (№ 1903) проходит от пролива Красной Армии через пролив Юный в открытую часть Карского моря. В записи фиксируются слабоскладчатые структуры палеозойских пород, обнажающихся по берегам пролива Юный на островах Комсомолец и Пионер (рис.3). В ядрах антиклинальных складок на поверхности морского дна выступают нижнесилурийские породы среднинской свиты, в синклинальных складках – среднедевонские породы альбановской свиты. Как правило, на мелководном шельфе вокруг островов Северной Земли наблюдается прямой, соответствующий тектоническим структурам, рельеф морского дна: поднятия и гряды соответствуют антиклинальным складкам, впадины и ложбины – синклинальным (рис.3).

Обсуждение. Полученные в последнее время материалы по прилегающему к Северной Земле Карскому шельфу существенно уточняют представления о геологическом строении региона. Даже при отсутствии параметрических скважин на севере Карского моря сеть сейсмоакустических и сейсмических профилей позволила проследить комплексы осадочного чехла, обнажающиеся на берегах островов Северной Земли в открытую часть шельфа. Силурийские и девонские породы, смятые в складки, прослеживаются на запад от островов. В 10-20 км от побережья прослеживается цепочка линейных гряд рельефа морского дна, соответствующая ядрам антиклиналей. В пределах гряд углы наклона рефлекторов увеличиваются настолько, что едва фиксируются сейсмикой, приближаясь к пределу разрешающей способности метода. Далее, мористее в сторону Карского шельфа, углы наклона деформированных палеозойских пород уменьшаются до исчезновения и субгоризонтального залегания.

По северной части Карского шельфа наблюдается моноклинальное залегание пород осадочного чехла с выклиниванием более молодых (меловых) сейсмокомплексов в районе желоба Святой Анны, далее к востоку наблюдается выклинивание юрских и триасовых пород, и еще восточнее, вблизи островов Северной Земли, на поверхности дна выступают палеозойские породы. Степень складчатости палеозойской части чехла, судя по углам наклона рефлекторов, быстро затухает с востока на запад и с юга на север. На субширотных профилях наблюдается яркое угловое несогласие между девонскими и позднекарбон-пермскими и мезозойскими породами (рис.4). Это связано с тем, что наибольший аплифт и размыв регион испытал в герцинское время, в течение позднего карбона, к примеру, перми, толщина осадочного чехла на поднятии Визе сократилась на 2,5 км [5].

По геофизическим данным самое яркое структурное несогласие также имеет среднекаменноугольный возраст, когда завершилась Североземельская складчатость. Несогласие разделяет два нижних структурных этажа, характеризующих строение осадочного чехла Северо-Карского шельфа [14]. Угловое несогласие в подошве ордовикского комплекса, зафиксированное в строении разреза на Северной Земле и уверенно прослеживающееся в южной части Северо-Карского бассейна [5], становится второстепенным и теряется в его северной части. В составе осадочного чехла в Северо-Карском бассейне, в отличие от Северной Земли, появляются мезозойские терригенные сейсмокомплексы.

Таким образом, в пределах Северо-Карского шельфа в кембрийское-девонское время существовали довольно глубокие прогибы и разделяющие их поднятия. В неглубоких частях бассейна накапливались прибрежно-морские карбонатные и карбонатно-терригенные отложения, включающие соли и гипсы [9]. В глубоких рифтогенных структурах типа прогиба Воронина скорости седиментации были значительны, и там накапливались флишоидные отложения. Осадочный чехол Северо-Карского седиментационного бассейна слабо деформирован складчатыми процессами, распространявшимися вплоть до карбонового времени со стороны Таймыр-Североземельской складчатой зоны. Только с карбон-пермского времени начинается накопление мелководных шельфовых осадков в пределах единой Северо-Карской осадочной плиты. Маломощный чехол пермских и триасово-юрских осадков залегает субгоризонтально, плащеобразно и практически не затронут пликативными и дизъюнктивными нарушениями. Таким образом, мезозойская складчатость на шельфе никак себя не проявила, за исключением слабых тектонических движений по разломам, проникающим в триасовые и юрские сейсмокомплексы. Тем не менее, регион затронут неотектоническими процессами, в результате чего присевероземельская часть Карского шельфа была вовлечена в поднятие и являлась в раннем кайнозое областью сноса. Это выразилось в размыве меловых и юрских отложений и общем моноклинальном наклоне всей толщи осадков. Свидетельствами неотектонических процессов в настоящее время являются землетрясения со средними магнитудами в пределах архипелага Северная Земля и окружающих структур шельфа [3]. Миоцен(?)-четвертичные отложения самого верхнего сейсмокомплекса маломощны и имеют прерывистое распространение. Значительные мощности его наблюдаются в пределах подножия склонов желоба Воронина, где отложения имеют, судя по характеру записи, оползневое происхождение.

На севере структуры Карского шельфа срезаются наложенными на них океаническими образованиями. Современному континентальному склону соответствует зона перехода континентокеан, отделяющая шельфовые структуры от океанической глубоководной впадины Нансена [17]. На сейсмических разрезах эта область характеризуется погружением фундамента и увеличением толщи осадков (см. рис.2). Клиноформный комплекс континентального склона сложен мезозойско-кайнозойскими терригенными породами.

Заключение. В результате проведенных исследований определен тип сейсмоакустической записи палеозойских пород в проливах и заливах Северной Земли. Прослежены сейсмокомплексы палеозойских пород в пределы открытой части шельфа Карского моря. Сопоставлены верхние несогласия на сейсмических профилях МОВ ОГТ и сейсмоакустических профилях. Прямое прослеживание всех горизонтов затруднено зоной деформаций, располагающейся к западу от островов Северной Земли. Наиболее ярким и контрастным является подошва среднекарбон(?)-пермского сейсмокомплекса, залегающего несогласно на размытых породах силура и девона. Плитная часть осадочного чехла Северо-Карского шельфа представлена горизонтально залегающими маломощными толщами среднекаменноугольного(?)-пермского, триасового и юрско-мелового возраста. На современном этапе развития произошло воздымание части шельфа, примыкающего к островной суше, с размывом мезозойских пород. Самый верхний позднекайнозойский, сейсмокомплекс маломощен и крайне не выдержан по простиранию. Представляется целесообразным дальнейшее исследование Северо-Карского шельфа с бурением параметрической скважины, а также стратиграфических и разведочных скважин. По данным сейсмических исследований, в пределах шельфа имеются структуры, перспективные на нефть и газ.

Литература

- Makariev A.A., Makarieva E.M. New Data on the Age of Some Geological Formations on the Islands and Coast of the East-ern Part of Kara Sea. Razvedka i ohrana nedr. 2012. N 8, p. 71-77 (in Russian).

- Malyshev N.A., Nikishin V.A., Obmetko V.V., Kleshchina L.N., Reydik Yu.V., Nikishin A.M., Martirosyan V.N. A new model of the geological structure and evolution of the North Kara sedimentary Basin. Doklady Akademii nauk. 2012. Vol. 445. N 1, p. 791-795. DOI: 10.1134/S1028334X12070057 (in Russian).

- Antonovskaya G.N., Kovalev S.M., Konechnaya Y.V., Smirnov V.N., Danilov A.V. New information about the seismicity of the Russian Arctic based on the work of the seismic station “Severnaya Zemlya”. Arctic and Antarctic Research. 2018. Vol. 64. N 2. P. 170-181. DOI: 10.30758/0555-2648-2018-64-2-170-181 (in Russian).

- Gusev Е.А., Sharin V.V., Dymov V.A., Kachurina N.V., Arslanov Kh.A. New data on the upper horizons of the sedimentary cover of the northern part of the Kara sea shelf. Razvedka i ohrana nedr.2012. N 8, p. 87-90 (in Russian).

- Verzhbitsky V.E. Murzin R.R.,Vasilyev V.E.,Malysheva S.V., Ananyev V.V., Komissarov D.K., Roslov Yu.V. New Look at the Seismic Stratigraphy and Hydrocarbon Systems of Paleozoic Sedimentary Rocks of North Kara Shelf. Oil Industry. 2011. N 12, p. 18-21 (in Russian).

- Malyshev N.A., Nikishin V.A., Obmetko V.V., Kleshchina L.N., Nikishin A.M. The ordovician urvantsev evaporite basin in the northern part of the Kara Sea. Doklady Akademii nauk. 2013. Vol. 448. N 2, p. 157-160. DOI: 10.1134/S1028334X13020062 (in Russian).

- Sakoulina T.S., Pavlenkova G.A., Kashubin S.N. Structure of the Earth's crust in the northern part of the Barents-Kara region along the 4-AR DSS profile. Russian Geology and Geophysics. 2015. Vol. 56. N 11, p. 1622-1633. DOI: 10.1016/j.rgg.2015.10.008 (in Russian).

- Martirosyan V.N., Vasiliev E.A., Oystritsky V.I., Suprunenko O.I., Vinokurov I.Yu. The North of the Kara Sea is a highly promising oil region of the Arctic shelf of Russia. Oil and gas geology. 2011. N 6, p. 59-69 (in Russian).

- Daragan-Sushchova L.A., Petrov O.V., Daragan-Sushchov Y.I., Vasilev M.A. Structure of the North Kara Shelf from results of seismostratigraphic analysis. Geotektonika. 2014. Vol. 48. N 2, p. 139-150. DOI: 10.1134/S0016852114020022 (in Russian).

- Dolgunov K.A., Martirosyan V.N., Vasiliev E.A., Sapozhnikov B.G. Structural and tectonic structural features and oil and gas prospects in the northern part of the Barents-Kara region. Russian Oil and Gas Geology. 2011. N 6, p. 70-83 (in Russian).

- Ivanova N.M., Sakulina T.S., Belyaev I.V., Matveev Yu.I., Roslov Yu.V. Depth model of the Barents and Kara seas ac-cording to geophysical surveys results. Geological Society. London: Memoirs. 2011. Vol. 35, p. 209-221. DOI: 10.1144/M35.12

- Ershova V., Anfinson O., Prokopiev A., Khudoley A., Stockli D., Faleide J.I., Gaina C., Malyshev N. Detrital zircon (U-Th)/He ages from Paleozoic strata of the Severnaya Zemlya Archipelago: Deciphering multiple episodes of Paleozoic tectonic evolution within the Russian High Arctic. Journal of Geodynamics. 2018. Vol. 119, p. 210-220. DOI: 10.1016/j.jog.2018.02.007

- Nikishin A.M., Freiman S.I., Gaina C., Petrov E.I., Malyshev N.A. Eurasia basin and Gakkel ridge, Arctic ocean: crustal asymmetry, ultra-slow spreading and continental rifting revealed by new seismic data. Tectonophysics. 2018. Vol. 746, p. 64-82. DOI: 10.1016/j.tecto.2017.09.006

- Fomina E., Kirillova-Pokrovskaya T., Pavlov S. The Structure of the Barents – Kara Continental Margin. Conference Pro-ceedings, Saint Petersburg 2018. Vol. 2018, p. 1-5. DOI: 10.3997/2214-4609.201800303

- Khudoley A.K., Verzhbitsky V.E., Zastrozhnov D.A., O’Sullivan P., Ershova V.B., Proskurnin V.F., Tuchkova M.I., Rogov M.A., Kyser T.K., Malyshev S.V., Schneider G.V. Late Paleozoic – Mesozoic tectonic evolution of the Eastern Taimyr-Severnaya Zemlya Fold and Thrust Belt and adjoining Yenisey-Khatanga Depression. Journal of Geodynamics. 2018. Vol. 119, p. 221-241. DOI: 10.1016/j.jog.2018.02.002

- Lorenz H., Gee D.G., Simonetti A. Detrital zircon ages and provenance of the Late Neoproterozoic and Palaeozoic succes-sions on Severnaya Zemlya, Kara Shelf: a tie to Baltica. Norwegian Journal of Geology. 2008. Vol. 88, p. 235-258.

- Avetisov G.P., Butsenko V.V., Chernykh A.A., Firsov Y.G., Glebovsky V.Yu., Gusev E.A., Kireev A.A., Krylov A.A., Zinchenko A.G. The Current State of the Arctic Basin Study. Geologic Structures of the Arctic Basin. Springer, Cham, 2019, p. 1-69. DOI: 10.1007/978-3-319-77742-9_1