Влияние горной ренты на эффективность использования природного потенциала: парадокс изобилия и его российская специфика

- д-р экон. наук профессор Санкт-Петербургский горный университет ▪ Orcid

Аннотация

Мощнейший потенциал природных ресурсов России получает лишь частичную реализацию, определение причин недостаточной эффективности его использования является актуальной темой исследования. Эксплуатация минеральных ресурсов, приносящих горную ренту (прежде всего, нефти и газа), порождает так называемый «парадокс изобилия» (ПИ), который в ряде случаев проявляется как значительное торможение экономического развития. Задача статьи – уточнить признаки, степень и формы проявления ПИ и сопутствующих проблем («ресурсное проклятие», «нефтяная игла» и др.) в экономике РФ. Так как причины этих явлений обычно связываются с извлечением ренты и особенностями институциональной структуры экономики, были критически проанализированы труды ведущих экономистов – сторонников теорий «рентоориентированного поведения» и роли общественных институтов в процессе возникновения ПИ. Для определения признаков и степени проявления ПИ и связанных с ним проблем проведен анализ определения долей нефти и газа в структуре экспорта, доходов от их продажи в федеральном бюджете, продукции НГК в структуре ВВП. Сделан вывод, что для констатации явных признаков «рентоориентированности» российской экономики и «ресурсного проклятия» нет достаточных оснований; выявлены важные противодействующие факторы, опровергающие однозначные выводы о высокой степени ПИ влияния на российскую экономику. Предложены авторская трактовка роли общественных институтов, факторы образования и формы проявления ПИ, специфика дифференциальной горной ренты и ее роль в образовании ПИ; варианты решения проблем, порождаемых ПИ – направления совершенствования налоговой системы в области НГК и др.; обоснование необходимости разработки стратегической государственной программы диверсификации отраслевой структуры экономики РФ; направления корректировки экономической политики в области развития НГК и др.

Введение

Россия является самой богатой страной мира по запасам полезных ископаемых, в том числе самых ценных – нефти и газа. Недра России обладают колоссальным количеством драгоценных, цветных и черных металлов, редкоземельных элементов, каменного угля, множеством других полезных ископаемых. Но этот мощнейший потенциал роста экономики и благосостояния народа по ряду причин получает лишь частичную реализацию: считается, что это – результат проявления так называемого «парадокса изобилия» (ПИ) (paradox of plenty).

Парадокс заключается в том, что нередко страны, обладающие значительными запасами природных ресурсов, при их эксплуатации начинают испытывать социально-экономические проблемы, возникновение которых связывается с извлечением природной ренты и становлением «рентоориентированной» экономики. Яркий пример – Венесуэла, занимающая первое место в мире по запасам нефти (доказанные запасы на конец 2019 г. – 303,806 млрд бар.) [1], в то же время лидирует и по уровню бедности, темпам роста инфляции, преступности и т.п. Подобное существенное проявление ПИ определяется как «ресурсное проклятие». И наоборот, почти лишенная природных ресурсов (и возможностей извлечения горной ренты) Япония числится среди стран с высоким уровнем благосостояния и ВВП на душу населения. Эта страна также является характерным примером выгодности сочетания импорта сырья и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью (ДС).

Природные богатства – только потенциальное богатство. Эффективная реализация потенциала, заложенного природой, с учетом преодоления негативных последствий ПИ нуждается в наличии очень важного ресурса, который создается не природой, а самим человеком. Этот ресурс часто обозначается как «общественные институты», но, по сути, это тип (модель) экономической системы.

Для преодоления негативных последствий ПИ необходимо найти реальные причины их происхождения; для России это стало еще важнее в связи с возникновением новой политико-экономической реальности. Задача статьи – выявить симптомы «ресурсного проклятия» в экономике РФ, определить формы, степень и причины их проявления; дать предложения по корректировке экономической политики.

Методология

Механизм действия «парадокса изобилия»

Проявления ПИ часто определяется и другими схожими понятиями: «голландская болезнь в экономике» (ГБ), «сырьевое проклятие», «нефтяное проклятие», «нефтяная игла», «рентоориентированная экономика» и т.п. Термин «ресурсное проклятие» (resource curse) был введен в 1993 г. английским экономистом Р.Аути для анализа причин падения темпов роста и уровня жизни в странах-экспортерах нефти в условиях роста цен на нефть [2]. Далее эту тему развивали зарубежные и российские авторы – Дж.Сакс, Э.Уорнер [3], М.Хамфрис, Дж.Стиглиц (лауреат Нобелевской премии), Р.Дж.Барро, М.Росс, А.Н.Лякин, В.В.Ивантер, В.Л.Иноземцев, Б.Ю.Титов, В.Полтерович, Т.В.Пономаренко, А.Е.Череповицын, М.М.Хайкин и др. Определение «голландская болезнь в экономике» возникло в связи с тем, что на севере Голландии в 1959 г. было открыто газовое месторождение, что привело к возникновению значительных экономических проблем. Понятие «рентоориентированное поведение» (rent seeking) широко распространилось благодаря работам Г.Таллока, А.Крюгера, Р.Конглетона, А.Хиллмана, К.Конрада, К.Гадди, Б.Мэрфи, К.Шлейфера, Г.Аппэлбаума, Е.Каца и др. [4-8]. Возможность получения незаработанных доходов при добыче высокорентных природных ресурсов обуславливает соответствующую мотивацию – стремление к получению высоких доходов на основе непродуктивной деятельности. Это и есть «рентоориентированное поведение», порождающее «рентоориентированную экономику» с яркими проявлениями ГБ в частности и ПИ в целом. Необходимо уточнить, что «рентоориентированное поведение» не обязательно предполагает присвоение только природной ренты (земельной, горной и т.д.). Источником ренты может выступать любое превышение экономического результата над нормальным, полученным в конкурентных условиях, которое закрепляется благодаря доступу к административному ресурсу, возможностью устанавливать правила и т.д.; т.е. благодаря всевозможным объективным благоприятным условиям, позволяющим получить дополнительный («незаработанный») доход (А.Маршал определил его как «квазиренту»). В статье рассматривается только горная рента и сопряженное с ней ренториентированное поведение.

Причины и последствия ПИ обычно объясняются через механизм ГБ в экономике. Согласно большинству теоретических постулатов общая причина возникновения ГБ – чрезмерное увлечение присвоением горной ренты, что поэтапно приводит к противоречивым последствиям (табл.1).

Таблица 1

Факторы и проявления «парадокса изобилия»

|

Рост |

Торможение |

|

Производство продукции добывающих отраслей (+) |

Производство продукции и услуг с высокой ДС – высокотехнологических товаров и услуг (–) |

|

Доходы государственного бюджета (+) |

Спрос на инновации (–) |

|

Экспорт энергоносителей (+) |

Инвестиции в человеческий капитал (–) |

|

Приток иностранной валюты и укрепление национальной денежной единицы (+) |

Научно-технический прогресс (–) |

|

Импорт продукции с высокой ДС, в том числе высокотехнологических товаров |

Эффекты мультипликации инвестиций (–) |

|

Зависимость доходов госбюджета от мировых цен на энергоносители (–) |

Эффекты акселерации инвестиций (–) |

|

Зависимость от стран-экспортеров высокотехнологической продукции (–) |

Темпы экономического роста (–) |

|

Проблемы экономической безопасности (–) |

Рост благосостояния граждан (–) |

Как и положено для парадокса, даже факторы роста в ряде случаев являются негативными (со знаком «–»). Факторы со знаком «+» представляются как основные причины закрепления трендов, приводящих в долгосрочной перспективе к преобладанию негативных последствий. Для субъектов управления экономикой они являются сильнодействующими краткосрочными стимуляторами, отсюда термин «нефтяная игла». Тем не менее, при определении долгосрочной экономической политики нельзя игнорировать того, что не все проявления ПИ являются отрицательными.

Важнейшим фактором усиления (или ослабления) симптомов ПИ является динамика мировых цен на энергоносители, которая порождает противоречивые последствия. Высокие цены на энергоносители значительно увеличивают рентную составляющую в структуре доходов от экспорта энергоносителей, что, согласно общепринятым теориям ренты, как раз и порождает проблемы, связанные с ПИ. Повышение или понижение мировых цен на энергоносители поэтапно приводит к последствиям, показанным в табл.2.

Таблица 2

Последствия влияния мировых цен на энергоносители

|

Высокие цены |

Низкие цены |

|

Увеличение доходов госбюджета (+) |

Снижение доходов госбюджета (–) |

|

Укрепление курса национальной валюты (+) |

Падение курса национальной валюты (–) |

|

Стимулирование экспорта высокорентной продукции с низкой ДС (–) |

Торможение импорта (+) |

|

Рост притока иностранной валюты (+) |

Оживление производства товаров с высокой ДС (+) |

|

Рост производства в добывающих отраслях с низкой ДС (–) (+) |

Стимулирование экспорта продукции с высокой ДС (+) |

|

Стимулирование импорта продукции и услуг с высокой ДС (–) |

Ускорение научно-технического прогресса (+) |

|

Стимулирование прогресса «голландской болезни» в целом (–) |

Увеличение темпов экономического роста (+) |

Как видно из табл.2, как высокие, так и низкие цены имеют свои плюсы и минусы. Однако, в теории, как правило, акцентируются именно отрицательные последствия, отсюда негативная оценка таких понятий, как «рентоориентированное поведение» и «рентная экономика». При

абсолютизации тех или иных последствий получается, что высокие цены стимулируют прогрессирование «голландской болезни» в экономике», а низкие – ускорение научно-технического прогресса, темпов экономического роста и т.д., что даже на первый взгляд выглядит странно. Причины всех проблем обычно списываются на «рентоориентированную экономику» и добывающие отрасли, прежде всего, НГК. Для определения эффективной экономической политики необходимо учитывать не только минусы развития НГК, но, прежде всего, его плюсы, с учетом природного потенциала страны. Абсолютизация факторов и последствий проявления ПИ подталкивает к неверным толкованиям причин возникновения данного парадокса и к ложным ориентирам экономической политики сдерживания развития добывающих отраслей.

В качестве примера указанных противоречивых последствий можно привести дефолт в августе 1998 г., когда пятикратное падение курса рубля (в течение пяти месяцев) на фоне низких мировых цен на нефть привело к опустошению бюджета и почти полной остановке импорта. Но за этим последовало оживление многих отраслей российской экономики благодаря возникновению эффекта «вынужденного протекционизма». Данное обстоятельство в совокупности с ростом мировых цен на энергоносители привело к укреплению рубля, восстановлению и даже расширению импорта, в котором преобладали товары с высокой ДС, экономика вновь стала «сырьевой», снова возникли симптомы «голландской болезни».

Как уже отмечалось, ПИ обычно связывается с присвоением ренты и возникновением «рентоориентированной экономики», в данном случае имеется в виду именно «горная рента».

Влияние горной ренты

Рента – один из факторных доходов, иногда определяемый и как «расход». Для продавца ресурса его цена является доходом, а для покупателя – расходом, по аналогии, для арендатора рента – это расход, а для собственника ресурса – доход. Ценообразование учитывает следующие особенности: природная рента; стоимость земли; природовосстановительные работы; экологические мероприятия по охране окружающей среды при добыче и обогащении минерального сырья; удорожание работ за счет освоения труднодоступных районов (континентальный шельф, арктическое побережье, тундра и др.); дополнительные расходы по оплате труда, включая социальные затраты; использование специальной, как правило, дорогостоящей техники; ускоренная амортизация и др. [9].

Но с рентой ситуация сложнее: если при купле-продаже товара меняется его собственник, то в рентных отношениях собственность раздваивается на два уровня: распоряжение и владение. Арендатор природного ресурса (месторождения) является владельцем, а распоряжается им собственник недр – государство. Таким образом, одну часть ренты получает арендатор, а другую – собственник в виде налогов, платы за аренду, лицензию и т.п. Важнейшая проблема в области распределения горной ренты – достижение баланса интересов общества, которое в отношениях с арендатором представляет государство, и эксплуатирующей хозяйственной организации.

Понятие «горная рента» исторически возникло в форме горной подати, которая взималась государством с частных горнопромышленников за предоставленные им права на разработку недр. Горная подать исходила из горной регалии, т.е. исключительного права государства на недра. В России горная подать была введена при Петре I.

Как уже отмечалось, рента часто относится к «нетрудовым» доходам, так считают не только марксисты, но и некоторые современные институционалисты. В их представлениях рента – это любой доход, отличный от трудового и дохода от вложений капитала. В данной трактовке присвоение ренты не способствует росту ВВП и эффективности экономики, в худшем случае даже наносит вред, проявляясь в качестве «проклятия ресурсов». Часто рента определяется как любой доход, отличный от трудового. В данном представлении рента – это избыточный продукт, обусловленный разнокачественностью участков «и не требующий от ее получателя предпринимательской деятельности» [10]. Владельцы месторождений полезных ископаемых получают плату просто потому, что они являются собственниками, ничего не добавляют к национальному доходу; в лучшем случае рента никак не помогает росту эффективности производства, в худшем – наносит вред в качестве проявлений ПИ. В целом извлечение ренты сопоставимо с получением доходов на вторичных финансовых рынках, участием в азартных играх и т.п.

На наш взгляд, с подходом институционалистов данного направления трудно согласиться, так как добыча нефти, газа и других минеральных ресурсов, конечно же, увеличивает и текущий национальный доход, и годовой ВВП. Наглядное опровержение такого подхода видим на примере ряда добывающих стран: Норвегии, Канады, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии, частично России и др. Очевидно, что добыча нефти и газа, процесс обслуживания эксплуатирующих организаций, доставка добытых ресурсов на мировые рынки, организация и управление этими процессами – это большие затраты живого труда (создающего ДС) и капитала; особенно это наглядно в сложных условиях разведки и эксплуатации месторождений, что особенно характерно для России. В частности, в НГК РФ используется огромное количество инноваций в процессе внедрения новой техники и различных технологий, в том числе цифровых.

Горная рента возникает в месторождениях минеральных ресурсов, прежде всего нефти и газа. Из всех видов ренты в экономическом смысле важнейшей является дифференциальная горная рента, которая подразделяется на два подвида – I и II рода (табл.3). Имеются два фактора образования дифференциальной горной ренты I рода: дополнительная естественная производительность как результат благоприятных условий эксплуатации месторождения, дислокация данного месторождения.

Таблица 3

Факторы образования дифференциальной горной ренты

|

Объективные – различия условий для ренты I |

Субъективные – внедрение для ренты II |

|

Географо-экономические, геолого-экономические и горнотехнические |

Новая техника |

|

Расстояния до рынков сбыта и снабжения |

Новые технологии, в том числе цифровые |

|

Наличие и качество путей сообщения и прочей инфраструктуры |

Инновации, связанные со сбытом продукции |

|

Степень развитости транспортных логистических систем |

– |

|

Качество извлекаемого продукта |

– |

|

Уровень мировых цен |

– |

Дополнительная естественная производительность – это результат благоприятных природных условий, возникающая при разведке, освоении и разработке месторождений с лучшими и средними горно-геологическими характеристиками: высокими дебитами скважин, большими мощностями продуктивных горизонтов, крупными запасами залежей, незначительной глубиной их залегания и др. Дополнительные (рентные) доходы также дают выгодная дислокация месторождения, качество извлекаемого продукта и высокий уровень мировых цен.

Таким образом, дифференциальная горная рента I возникает благодаря влиянию природно-климатических и других объективных условий, не зависящих от активности добывающей компании, а горная рента II формируется в результате внедрения инноваций хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими конкретное месторождение. Дополнительные доходы, полученные собственником и владельцем месторождения с более выгодными объективными условиями, можно условно отнести к «нетрудовым», но это никак не относится к дифференциальной ренте II. В России, где преобладают сложные условия разведки, освоения и эксплуатации месторождений, данный вид ренты имеет гораздо большее значение, чем в ряде других стран.

Отсюда и общие принципы распределения горной ренты – дифференциальную ренту I должен получать собственник недр, т.е. общество в лице государства, а дифференциальную ренту II – добывающая компания, независимо от формы собственности. Но тут возникают две важные проблемы: определение соотношения двух подвидов в общей сумме ренты и определение доли ренты в сумме доходов хозяйственной организации, эксплуатирующей данное месторождение. Для приблизительного раздельного количественного определения дифференциальной горной ренты I и II на практике применяется система вариативных рентных платежей и льготных скидок.

О наличии «ресурсного проклятия» в российской экономике

Мнения о присутствии «парадокса изобилия», «ресурсного проклятия» и степени «рентоориентированности» в российской экономике варьируют от полного отрицания до констатации их закоренелости и невозможности побороть.

Представители первого направления (В.В.Ивантер, К.В.Симонов и др.) считают, что никакого «нефтяного проклятия» в российской экономике нет, а нефтегазовые ресурсы – это принципиальное конкурентное преимущество России, экспорт которых необходимо постоянно наращивать. Однако, подавляющее большинство авторов отмечают наличие «ресурсного проклятия», «голландской болезни» и даже «нефтяной иглы», возникающих в результате чрезмерной «рентоориентированности» российской экономики.

Симптомы «голландской болезни» в российской экономике действительно имеют место, характерным примером является развитие высокоскоростного пассажирского транспорта. В 1991 г. было образовано РАО «Высокоскоростные магистрали» с целью создания скоростного (до 350 км/ч) поезда «Сокол». Незавершенный проект в 2003 г. закрыли, более 1 млрд евро было инвестировано в компанию Siemens на приобретение и обслуживание поездов Velaro («Сапсан»); это наглядный пример негативных последствий сырьевого пути развития [11]. Огромные инвестиции вместо поддержки отечественных производителей ушли из России при наличии острого дефицита инвестиционных ресурсов. В 2007 г. стороны заключили договор о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов, на основе которого немецкий подрядчик почти 10 лет получал весьма приличные доходы. Однако весной 2022 г. Siemens заявила о расторжении всех соглашений о техобслуживании с российским оператором железных дорог, включая поставки и обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».

Еще один характерный пример симптомов «голландской болезни» – относительно медленное создание и распространение инноваций, в том числе информационных технологий. Самым выгодным предметом экспорта являются товары и услуги с высокой ДС, в частности, программное обеспечение. Но российский экспорт ПО довольно ограниченный: в 2017 г. он составил 7,5 млрд дол., а в последующие годы возрастал весьма незначительно. Даже в российском НГК около 80 % программного обеспечения является импортным. Для сравнения – доход от экспорта индийских IT-сервисов превышает российские доходы от экспорта газа. Индия продолжает удивлять темпами прогресса в области информационных технологий, в аграрной стране, в которой более 40 % населения неграмотно, работают сотни компьютерных фирм с суммарным оборотом порядка 10 млрд дол.

Из сказанного следует, что в российской экономике и в самом деле имеются некоторые симптомы «голландской болезни», но явные признаки «ресурсного проклятия» и «нефтяной иглы» отсутствуют. Для определения степени действия ПИ нужен более подробный анализ причин его возникновения, который предполагает учет следующих показателей:

- доля природных ресурсов низкой степени переработки в структуре экспорта;

- доля продукции и услуг с высокой ДС в структуре импорта;

- доля доходов от продажи ресурсов в федеральном бюджете и других уровнях бюджетной системы;

- доля сырьевых отраслей в структуре ВВП;

- количество работников в сырьевом и несырьевом секторах.

Доля продукции НГК в российском экспорте

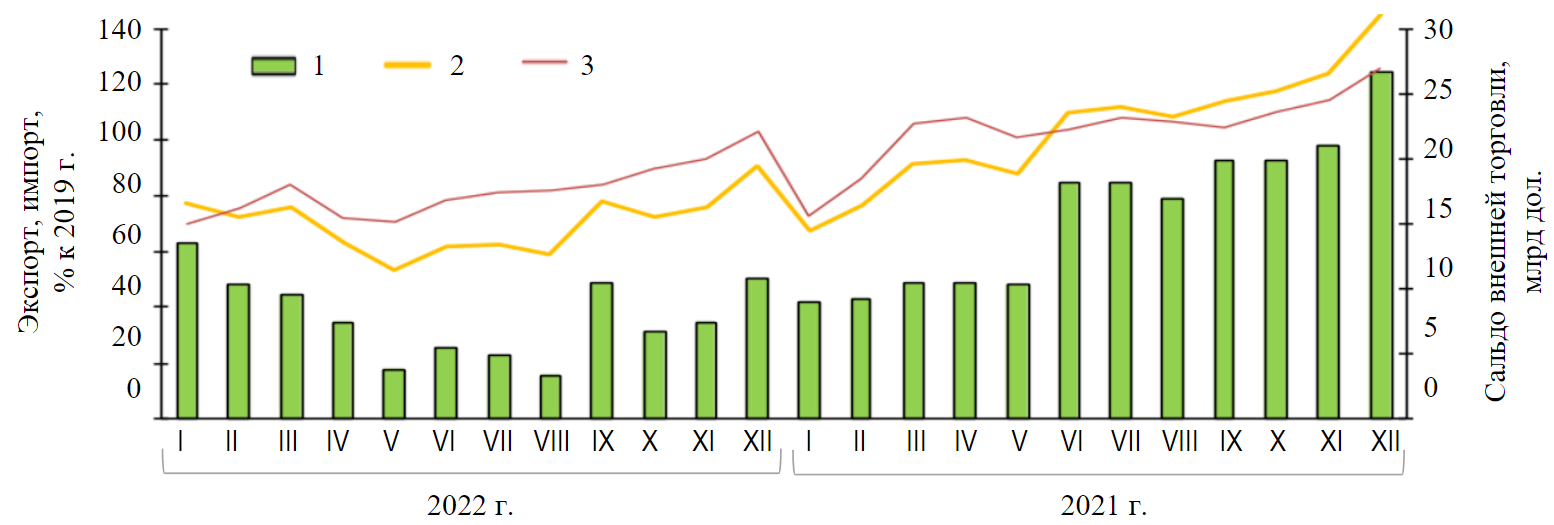

В 2021 г. внешнеторговый оборот России составил 798 млрд дол. (139,3 % к 2020 г.), в том числе экспорт – 494 млрд дол. (148,2 %), импорт – 303,9 млрд дол. (126,8 %) (рис.1). Сальдо торгового баланса оставалось положительным – 190,1 млрд дол.

Экспорт в 2021 г. топливно-энергетических товаров составил 267035 млн дол., в том числе сырая нефть, включая газовый конденсат природный – 110171 млн дол., т.е. 22,3 % от суммы экспорта; газ природный – 55507 млн дол. (прирост – 2,2 раза к 2020 г.). Общая сумма экспорта нефти и газа – 165678 млн дол., что составляет 33,5 % от общей суммы экспорта. В то же время экспорт машин, оборудования и транспортных средств составил 32631 млн дол. – это всего 6,6 % от суммы экспорта. Кроме нефти и газа, значительную долю в экспорте составляют и другие товары с низкой ДС: цветные и черные металлы, древесина, зерно и др.

Структура российского импорта

Импорт в 2021 г. машин, оборудования и транспортных средств составил 144299 млн дол. (прирост – 130,8 % к 2020 г.), т.е. 47,5 % от суммы импорта, эта цифра является стабильной за длительный период. Преобладание экспорта сырья и импорта машин, оборудования и транспортных средств – явные симптомы «голландской болезни» в экономике РФ.

Приведенные данные показывают, что за 2020-2022 гг. по структуре экспорта-импорта сырьевая зависимость российской экономики в некоторой степени усилилась. В целом структуру экспорта-импорта нельзя считать эффективной по следующим причинам: высокая доля сырья и продукции с низкой ДС; высокая доля импорта машин и оборудования; высокая доля доходов от экспорта энергоносителей в структуре федерального бюджета; высокая волатильность цен на нефть и нестабильность курса рубля; продолжительность сохранения такой ситуации.

Рис.1. Динамика экспорта и импорта в 2020-2021 гг. 1 – сальдо внешней торговли; 2 – экспорт; 3 – импорт

Доля продукции НГК в доходах бюджета и ВВП

Кроме структуры экспорта, важным критерием сырьевой зависимости являются доля нефти и газа в доходах бюджета и их доля в структуре ВВП. В целом доля доходов бюджета от нефтегазовых поступлений является менее значимой, чем в структуре экспорта. В 2022 г. поступления от этого сектора должны обеспечить 38 % всех доходов (9,5 трлн руб. при общих поступлениях 25 трлн руб.), что следует из закона о бюджете на 2022-2024 гг. По данным Минфина за январь-июнь 2022 г. нефтегазовые доходы уже поступили на 66 % от заложенного в бюджете плана и составили 6,4 трлн руб. Но в 2022 г. на фоне роста мировых цен на нефть и газ, вызванного санкционным давлением на Россию и последующим дефицитом энергоресурсов в мире, доля нефтегазовых доходов в бюджете опять возросла. В январе 2022 г. по данным Росстата экспорт топливно-энергетических товаров составил 188,5 % к январю 2021 г.

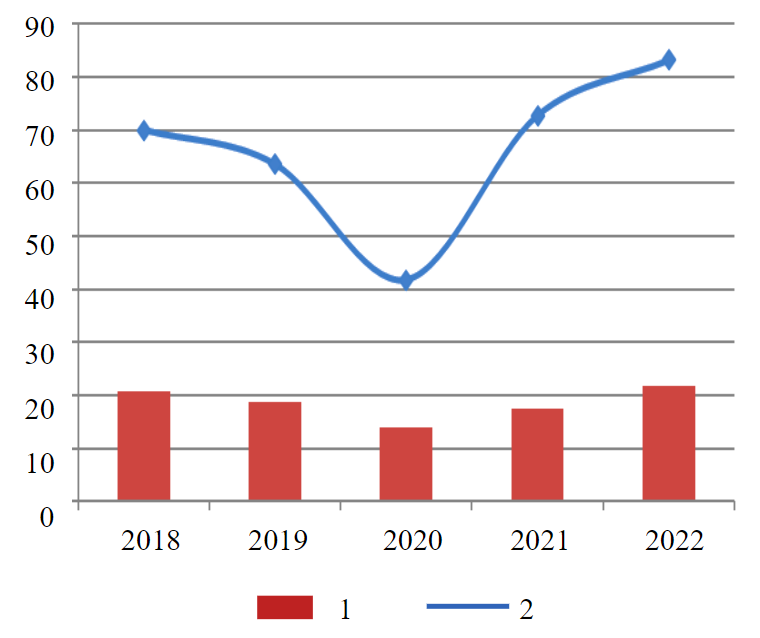

Надо иметь в виду, что речь не идет о значительном росте физических поставок, причина роста – существенное увеличение мировых цен на энергоносители. Вырос только номинальный, а не реальный объем поставок, но при этом доля в бюджете доходов от нефти и газа выросла реально за счет увеличения межгосударственной ренты (в данном случае имеются ввиду разные доходы от тех же энергоносителей в результате разных природно-климатических условий при тех же мировых ценах). Рис.2 показывает четкую корреляцию динамики мировых цен на нефть и доли нефтегазового сектора в ВВП страны.

Нефтегазовый сектор включает предприятия, осуществляющие деятельность по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки (первичный подсектор) и связанные с их переработкой, транспортировкой и продажей (вторичный подсектор), а также вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования объектов нефтегазового сектора. По данным Росстата доля нефтегазового сектора в ВВП России за последние пять лет составляла 20,7 % в 2018 г., 18,8 в 2019 г., 13,9 в 2020 г., 17,4 в 2021 г., 21,7 в 2022 г. (рис.2).

За последние пять лет мировые цены на нефть менялись следующим образом: в январе-августе 2022 г. средняя цена нефти составляла 83,13 дол./бар.; 2021 – 72,71; 2020 – 41,73; 2019 – 63,59; 2018 – 70,01 (рис.2).

Рис.2. Доля нефтегазового сектора в ВВП России, % (1) и динамика мировых цен на нефть, дол./бар. (2)

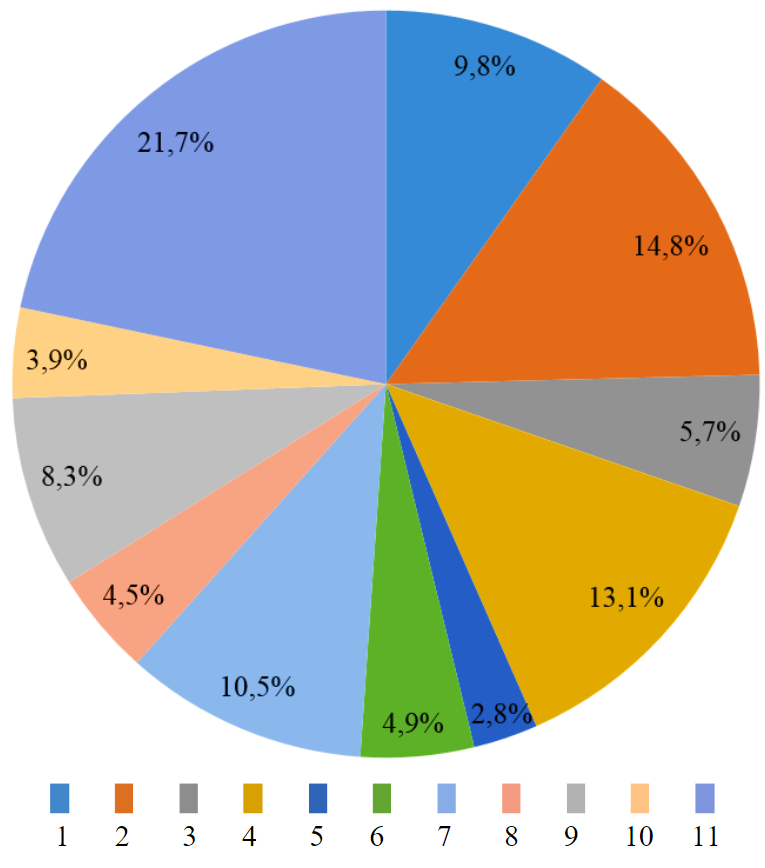

Кроме доли нефтегазового сектора, Росстат делает расчеты показателя доли полезных ископаемых. В 2020 г. добыча полезных ископаемых составляла 9,8 %, обрабатывающие производства – 14,8 % от общего объема ВВП. Общая отраслевая структура ВВП представлена на рис.3. Структура ВВП, в частности, соотношение долей добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств, свидетельствует об отсутствии явных признаков наличия «парадокса изобилия» и «ресурсного проклятия».

Индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости по добыче полезных ископаемых и обрабатывающим производствам (в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году) в 2021 г. составил, соответственно, 104,2 и 104,6 %, т.е. обрабатывающие производства выросли с небольшим опережением добычи полезных ископаемых.

В целом же приведенные статистические и фактические данные не являются однозначными с точки зрения наличия или отсутствия «парадокса изобилия» в экономике РФ. Если по структуре импорта и экспорта симптомы «голландской болезни» явно прослеживаются, то доля от экспорта продукции НГК в федеральном, и особенно, в консолидированном бюджете, меньше, а в структуре ВВП – не критична.

Рис.3. Отраслевая структура ВВП 1 – добыча полезных ископаемых; 2 – обрабатывающие производства; 3 – строительство; 4 – торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 5 – информация и связь; 6 – деятельность финансовая и страховая; 7 – операции с недвижимым имуществом; 8 – деятельность профессиональная, научная и техническая; 9 – государственное управление и обеспечение военной безопасности

Противодействующие факторы

Против однозначных выводов о наличии «парадокса изобилия» в целом и «нефтяной иглы», в частности, свидетельствуют также и следующие факты.

- Заметную долю в ВВП России занимают так называемые неторгуемые товары: продукция и услуги строительства, транспорта, торговли, сферы обслуживания и др., не идущие на экспорт, несомненно, что эти секторы, как и обрабатывающие производства, привлекают как инвестиции, так и инновации (рис.3). Такая структура является стабильной в длительный период времени.

- О не критическом уровне зависимости российской экономики от добывающих отраслей также свидетельствует доля занятых в добывающих отраслях – за последние 10 лет она составляет 1,8-2,2 % занятого населения.

- Обрабатывающая промышленность занимает большую долю в структуре ВВП, чем добывающие отрасли: в 2020 г. добыча полезных ископаемых – 9,8 %, обрабатывающие производства – 14,8 %. Важно учесть, что технический и технологический уровень обрабатывающих отраслей, их международная конкурентоспособность определяется производством и экспортом продукции не только гражданского, но и военного назначения. По экспорту вооружений РФ занимает второе место в мире после США и остается в числе крупнейших экспортеров вооружений. Этот сектор экономики является в высокой степени емким для инноваций.

- За последние несколько лет успешно реализован ряд крупномасштабных инвестиционных проектов. Доходы от экспорта топливно-энергетической продукции служат одним из важнейших источников финансирования крупных проектов, среди которых – развитие космонавтики, строительство морских портов, атомных и гидроэлектростанций, мостостроение, сооружение железных дорог, аэропортов, спортивных комплексов, автодорог, крупных судов.

- Множество крупных инвестиционных проектов осуществляется непосредственно в НГК РФ. Топливно-энергетический комплекс – важнейшая часть российской экономики, энергетические компании являются крупными заказчиками продукции предприятий обрабатывающих отраслей [12]. Действующие нефтеперерабатывающие заводы России продолжают реконструкцию и ввод новых технологических мощностей в рамках национальной программы модернизации. Основные цели этой программы – рост производства высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам Евро-5 и выше, организация «безмазутного» производства. В результате глубина переработки нефти за последние годы выросла почти на 15 % и составляет в настоящее время свыше 83 %, на некоторых нефтеперерабатывающих заводах она доводится до 100 %.

Например, Московский НПЗ «Газпром нефти» при строительстве комплекса глубокой переработки нефти увеличит глубину переработки нефти почти до 100 %, получит возможность отказаться от производства мазута и перейдет на безотходное производство. Комплекс является ключевым проектом третьего этапа модернизации, которую проводит «Газпром нефть». Завершить проект планируется к 2025 г. Проект реализуется при участии нескольких иностранных компаний, но в строительстве в первую очередь используется оборудование российских производителей.

«Газпром нефть» и Минэнерго РФ заключили соглашение о предоставлении компании инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье для строительства новых комплексов глубокой переработки нефти на Московском и Омском НПЗ. «Газпром нефть» проводит программу модернизации НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик, программа рассчитана до 2025 г.

- Термин «рентоориентированная экономика» в целом не применим к российской экономике, так как добыча энергоносителей в большинстве случаев сопряжена со значительными затратами как инвестиций, так и живого труда. В России, в отличие, например, от арабских стран, в большинстве случаев имеет место разработка месторождений со сложными горно-геологическими характеристиками, имеются ввиду дебиты скважин, мощности продуктивных горизонтов, запасы залежей, глубина залегания извлекаемого продукта и др.

Проведенный анализ показал, что по совокупности статистических и фактических данных серьезно говорить о наличии в экономике РФ таких явлений как «ресурсное проклятие» и «нефтяная игла» нет достаточных оснований. Также нет серьезных оснований рассуждать о наличии явных признаков «рентоориентированности» российской экономики. Однако, структура экспорта-импорта и относительно высокая доля доходов от него в госбюджете приводит к выводу о чрезмерной сырьевой зависимости. Для определения ключевых направлений ее снижения надо выявить базовые причины возникновения. В качестве таковых обычно называются «плохие» общественно-экономические институты.

Концепция сильных институтов

Многие иностранные и российские аналитики при обсуждении причин наличия в странах, богатых ресурсами, «парадокса изобилия», во главу угла ставят наличие «сильных» политико-экономических институтов. Например, авторы работ [13, 14] причины возникновения «ресурсного проклятия» определяют, прежде всего, как дефицит человеческого капитала и низкое качество институтов. К таковым в первую очередь относят частную собственность и демократическую форму правления западного образца. Западные либеральные экономисты традиционно важнейшим «сильным» экономическим институтом считают частную собственность. Для преодоления «ресурсного проклятия» предлагается сокращение объемов нефтяных доходов с переходом на альтернативные источники и т.п. Такие выводы поддерживают и многие российские аналитики, например в работе [15] отмечается, что «сильные институты могут превратить нефтяное изобилие в дар, слабые – в то самое проклятие». «На сегодняшний день большая часть разведки, добычи, переработки и транспорта энергоресурсов мира, а именно 80 %, находится под государственным управлением и лишь 20 % остается в частных руках. Тем не менее, следовало бы окончательно превратить государственные компании в частные» [16].

Таким образом, по мнению ряда авторов, «сильные» институты способствуют преодолению «ресурсного проклятия», тогда как «слабые» (авторитарная форма правления и государственная собственность) создают условия для неэффективного расходования рентных доходов, появляются целые государства – рантье.

Приведенные тезисы не всегда подтверждаются практикой, что находит отражение и в теоретических подходах. Даже среди западных экспертов не все согласны с необходимостью господства частной собственности. Например, статья [17] отмечает отличительные особенности российского случая, который возник «из-за уникального перехода от командной экономики к рыночной модели и от авторитаризма к демократии». Еще в середине 1980-х годов ученые предположили, что механизмы активного вмешательства государства в экономику в целом ряде промышленно развитых стран стали одним из важнейших факторов быстрого экономического роста в этих странах [18].

В качестве успешных примеров использования государственного предпринимательства

в НГК можно привести компании из списка «семи сестер». В 2007 г. газета Financial Times и руководители добывающих компаний определили семь самых влиятельных энергетических корпораций – новую «семерку сестер»: 1) Aramco (Saudi Arabian Oil Company), 2) ПАО «Газпром», 3) CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация), 4) NIOC (National Iranian Oil Company), 5) PDVSA (Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima), 6) Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A), 7) малайзийская Petronas (Petroliam Nasional Berhad). Эти компании, обогнав в конкурентной борьбе «семь старых сестер» (в 1940-1970 гг. – BP, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco), контролируют почти треть общемирового производства нефти и газа и более трети их запасов. В настоящее время по своим масштабам и эффективности также могут претендовать на звание «новых сестер» такие компании с государственным участием, как китайские Sinopec Group и национальная шельфовая нефтяная корпорация CNOOC, российская НК ПАО «Роснефть», индийские Indian Oil и Bharat Petroleum.

Таким образом, большинство компаний из «новых сестер» (кроме венесуэльской, переживающей трудный период из-за санкций) опровергают тезисы о неэффективности государственного управления в нефтегазовом комплексе. Крупнейшая норвежская нефтяная компания Equinor в разные периоды находилась и в частной, и в государственной собственности. В целом можно согласиться с мнением нобелевского лауреата Г.Саймона: «В современном управлении часто наблюдается больше различий между небольшими и крупными организациями, чем между государственными и частными» [19]. Это значит, что в целом в экономической системе и в НГК в частности должно быть разнообразие как форм собственности, так и организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.

Сказанное опровергает тезис [14] о ключевом значении «сильных институтов», имея в виду частную собственность и демократическую форму правления. Как показывает практика, авторитарные режимы, как и демократические, могут создавать условия для распространения инноваций, что объясняет быстрое и эффективное экономическое развитие ряда стран Азии и Латинской Америки. Можно вспомнить военные диктатуры Южной Кореи и Чили, создавшие экономические условия для дальнейшего эффективного развития и процветания, современные арабские монархии и т.д. Эти страны, не являясь демократическими в западном представлении, все же смогли создать достаточно эффективные инклюзивные институты, обеспечивающие как экономический рост, так и преодоление негативных последствий «парадокса изобилия».

На наш взгляд, роль «сильных» институтов в экономическом развитии значительно преувеличивается и абсолютизируется. Например, российская экономика при наличии тех же ресурсов и «шокового» становления новых, демократических институтов и частной собственности в 1990-е гг. быстро катилась в пропасть и «докатилась» до дефолта в 1998 г. Тогда как в Китае, сохранившем, по мнению ряда аналитиков, авторитарную форму правления и преобладание государственной собственности, уже в первые годы реформ (1980-е гг.) наметился стабильный экономический рост.

Практика показывает, что в ряде стран и при отсутствии «сильных» институтов (в западном понимании) создаются благоприятные условия для экономического роста и преодоления последствий «ресурсного проклятия». Например, система государственного управления КНР, основу которой составляет Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), не являясь демократией западного типа, представляет собой достаточно эффективный механизм государственного управления, сопоставимый с меритократией (которая часто отождествляется только с демократией западного типа). Китай, на наш взгляд, небезосновательно декларирует строительство «социализма с китайской спецификой». У них остались практически те же органы государственного управления, ведущая роль партии в обществе и ведущая роль государства в экономике.

Институты, как и модель хозяйства, определяют правила поведения конкретного субъекта в хозяйстве или в обществе в целом. Но понятие «модель хозяйства» дает более четкие ориентиры необходимых изменений в решении задачи повышения эффективности функционирования экономики. Модель национального хозяйства – это его организационно-управленческая структура, определяющая способы мотивации поведения субъектов хозяйства и, соответственно, эффективность функционирования.

Стабильные, фундаментальные и долгосрочные источники развития кроются, прежде всего, в эффективной модели национальной экономики. Важные проблемы, например, негативный инвестиционный климат, медленное распространение инноваций, неблагоприятные условия развития малого и среднего предпринимательства, неэффективная налоговая система, чрезмерная централизация финансов и бюрократизация экономических отношений, – решаются путем оптимизации организационно-управленческой структуры национального хозяйства. Кроме отраслевой, региональной и прочей, национальное хозяйство обладает организационно-управленческой структурой, являющейся функциональным инвариантом. Организационная структура – это совокупность связей (правил), определяющих поведение каждого ее элемента и всей системы в целом, движение ресурсов. От этого зависят и эффективность затрат (инвестиций), и результаты хозяйственной деятельности. Таким образом, понятие «организационно-управленческая структура» в целом созвучно с термином «институциональная структура». Первое определение дает более четкие ориентиры необходимых преобразований, тогда как второе нередко приводит к несовпадению теоретических постулатов с практикой. Такие понятия, как «хорошие» или «плохие» институты, по сути, скорее относятся к социологии, чем к экономике.

Поведение организованной системы в целом обуславливается не столько свойствами ее отдельных элементов, сколько свойствами структуры. В то же время структура организации представляет собой механизм согласования целей (интересов) ее составных элементов. Системы, существенно различные по составу (менталитету), могут обладать сходными свойствами благодаря общности в способах организации, и наоборот, близкие или одинаковые по составу – обладать разными свойствами и эффективностью функционирования. Таким образом, эффективная модель национального хозяйства является важнейшим ресурсом, который создается не природой, а самим человеком. В качестве наглядного примера можно привести Китай, который, обладая теми же ресурсами, климатом, национальными традициями и другими цивилизационными характеристиками, в результате реформы модели хозяйства (организационно-управленческой структуры) стал одной из ведущих держав мира по всем политико-экономическим показателям.

Обсуждение результатов

Проведенный анализ показал, что серьезно рассуждать о наличии в национальном хозяйстве РФ таких явлений, как «ресурсное проклятие», «нефтяная игла» и преобладание «рентоориентированности» нет достаточных оснований. Однако, эффективность реализации мощнейшего природного потенциала России явно недостаточна, даже при том, что по общему объему ВВП РФ занимает 10-11-е место в мире, ВВП по паритету покупательной способности – шестое-седьмое. Но учитывая то, что по доказанным запасам газа Россия занимает первое место, нефти – шестое (и при этом по уровню жизни – лишь 65-90-е), общая оценка эффективности использования природного потенциала получается не очень высокая. Объем российского ВВП также не соответствует ресурсному потенциалу. ВВП Китая при наличии явно меньшего количества природных ресурсов за последние несколько лет был в 10 раз больше российского (тогда как в середине 1990-х гг. этот показатель был примерно одинаковым). В частности, по итогам 2021 г. ВВП Китая составил 17734 млрд дол., России – 1775 млрд дол. Другой пример – уровень российского ВВП за последние годы сопоставим с ВВП Республики Корея (1798 млрд дол.), обладающей значительно меньшими природными ресурсами. Номинальный ВВП – один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всем мире, в том числе и в статистике РФ, для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за год, т.е. эти данные в общих чертах сопоставимы. Из-за объективных существенных различий экономики и численности населения более сопоставимыми являются показатели ВВП на душу населения: в 2021 г. – Китай 12556 дол. (63-е место в мире), Россия 12173 дол. (66-е место). В этом смысле ситуация внушает больший оптимизм (для большей объективности не следует забывать, что много лет Россия по этому показателю опережала Китай, а в прошлом году поменялись ролями). ВВП на душу населения РФ меньше, чем в таких странах, как Коста-Рика (12509 дол.) и Науру (12252 дол.), что не соответствует российскому экономическому потенциалу.

Многие аналитики причину недостаточной эффективности использования природного потенциала усматривают в наличии «ресурсного проклятия» и даже «нефтяной иглы». Задача исследования заключалась в выявлении симптомов «ресурсного проклятия» в экономике РФ, определении форм, степени и причин их проявления и направлений корректировки экономической политики по их устранению. По степени проявления симптомов ПИ определена чрезмерная сырьевая зависимость, которая проявляется в следующих формах: 1) неэффективной структуре экспорта – преобладают товары с низкой ДС; 2) неэффективной структуре импорта – преобладают высокотехнологические товары, в том числе оборудование и ПО для предприятий НГК, что порождает излишнюю зависимость от стран-экспортеров; 3) высокой степени зависимости доходов федерального бюджета от мировых цен на энергоносители; 4) медленной диверсификации отраслевой структуры экономики; 5) неадекватном распределении рентных доходов.

Решение первых двух проблем заключается в проведении отраслевой диверсификации с целью наращивания производства товаров и услуг с высокой ДС, что позволит увеличить их долю в структуре экспорта и сократить в импорте. Третья проблема решается несколькими способами. Первый – упорядочение доходов и расходов ФНБ. В настоящее время в этом наблюдается некая бессистемность как результат отсутствия четких целевых установок. Например, в мае 2022 г. проводились следующие операции: приобретение привилегированных акций ОАО «РЖД», облигаций ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ, иностранной валюты и т.п. Инвестирование средств ФНБ осуществлялось по следующим направлениям: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали на Урале; обновление подвижного состава РЖД; строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье; модернизация Транссибирской железнодорожной магистрали; возведение терминала для отгрузки угля в портовой зоне на Дальнем Востоке; повышение уровня цифровизации ряда российских регионов.Таким образом, были накоплены значительные резервы на случай низких цен на нефть, но при отсутствии четкого плана их использования, в том числе принятия тех или иных антикризисных решений. Резервный фонд – это не просто «финансовая подушка», позволяющая спокойно спать, должны проводится систематизированные целенаправленные действия как по формированию, так и по расходованию средств. Основной целью использования средств резервных фондов, формируемых за счет доходов НГК (дифференциальной горной ренты I), должна быть, кроме повышения уровня благосостояния граждан, диверсификация отраслевой структуры экономики РФ. Диверсификация, кроме прочего, – и есть второй способ снижения зависимости доходов федерального бюджета от экспорта энергоносителей.

Для эффективного управления указанными процессами, нужна стратегическая государственная программа диверсификации отраслевой структуры экономики РФ, в которой были бы обозначены четкие ориентиры ее осуществления. Как справедливо отмечено в работе [20], «наиболее важным компонентом… управления на основе сбалансированной системы показателей, а также инструментом внедрения являются стратегические программы».

Целевые программы обеспечивают средство повышения научной обоснованности управленческих решений за счет того, что усиливают их адресность, разрабатывают пути и варианты достижения долгосрочных целей, позволяют увязать цели с ресурсными возможностями и дают более детальное представление о том, каковы этапы последовательного решения проблемы [21-23].

Счетная палата РФ не эпизодически, а систематически должна контролировать расходы и доходы ФНБ, имея ориентир – выполнение задач, указанных в данной стратегии. Утвержденные целевые установки и контроль их выполнения не позволяли бы чиновникам увлекаться краткосрочными выгодами высоких рентных доходов (что и проявляется как симптомы «голландской болезни»). Важность разработки такой стратегии повышается в условиях заморозки валютных активов ФНБ (со 2 марта 2022 г.); требуется корректировка управленческой стратегии в отношении размещения золотовалютных резервов, а также увеличения государственных субсидий для развития собственных производств и импортозамещения. Действенным фактором стабилизации доходов от экспорта энергоносителей может стать продажа газа за рубли. Интересно, что данная мера была предложена руководством «Газпрома» еще в 2007 г. Таким образом, систематизация доходной и расходной части ФНБ на основе утвержденной стратегии межотраслевой диверсификации способствовала бы решению и четвертой проблемы из нашего перечня – низких темпов диверсификации экономики.

Пятая проблема – низкая эффективность распределения рентных доходов проявляется в том, что, с одной стороны, перераспределенные рентные доходы слабо влияют на рост уровня жизни граждан страны, с другой стороны, предприятиям НГК, даже системообразующим, остается недостаточно средств для инвестиций. Недопустимо забывать, что «экономические интересы – существенный компонент функционирования экономической системы, и поиск решений в регулировании управления недропользованием напрямую связан с интересами экономических агентов» [24]. Тем более, что перед отраслью стоят непростые задачи продолжения обновления нефтеперерабатывающих мощностей для улучшения качественных характеристик технологического процесса и выпускаемой продукции: глубина переработки нефти, выход светлых нефтепродуктов [25-27]. Решению данных проблем призвана способствовать корректировка налоговой системы в НГК, в частности, введение НДД вместо НДПИ. Новый налог призван способствовать более справедливому распределению горной ренты между государственным бюджетом и предприятиями НГК. Аналитики отмечают, что данный налог, в отличие от НДПИ, обеспечивает прогрессивное изъятие ренты для высокомаржинальных проектов и стимулирует на первоначальном этапе высокозатратные проекты, которые принесут доходы в бюджет позднее. НДД лучше учитывает изменения экономических и геологических условий добычи в процессе эксплуатации месторождения. По мере истощения месторождения снижаются доходы добывающего предприятия, но также снижается и размер налога. Высвобождение средств на начальном этапе разработки месторождения стимулирует инвестиции в новые технологии как нефтедобычи, так и геологоразведки.

Проблема в том, что принятый в июле 2018 г. Федеральный закон «Об НДД» предусматривает переход на НДД лишь ограниченного числа пилотных проектов. Другая важная проблема заключается в нестабильности: постоянные колебания налоговой нагрузки – введение и отмена многочисленных льгот, демпферов и налоговых маневров негативно влияют на работу предприятий НГК, особенно в части долгосрочного инвестирования. Для отдельных предприятий (мелких и средних) и вовсе возникает риск закрытия.

Главный недостаток налоговой системы в НГК – ярко выраженный фискальный характер, не учитывающий возможностей роста налоговой базы при умеренных совокупных налоговых платежах. Например, если в НДПИ посредством различных коэффициентов учитываются условия образования дифференциальной горной ренты I, то этого нельзя сказать в отношении учета дифференциальной горной ренты II, в НДД она учитывается более четко. Предприятиям НГК в условиях новой политико-экономической реальности необходимы налоговые послабления. Это вовсе не чревато ростом убытков в перспективе. Пример российской IT-отрасли подтверждает правильности соотношения А.Лаффера. Очень важная проблема – нестабильность налоговой системы – налоговые маневры и чрезмерно частые изменения налогов, экспортных пошлин и льгот по ним. Как полагают аналитики, проблема модернизации прежде всего «связана с налоговыми маневрами со стороны государства» [28-30], которые привели к замедлению и отсрочке инвестиций в этот сектор. По данным Минэнерго, по сравнению с 2014 г. в 2020 г. количество инвестиций российских нефтяных компаний в проекты по переработке нефти сократилось с 250 до 150 млрд руб. в год. Выполнено только 38 % программы модернизации (фактически запущено 29 установок при плане в 78 модернизированных единиц) [31].

В 2021 г. получили существенные налоговые послабления российские IT-компании. Благодаря им российские разработчики электроники и программного обеспечения получили возможность платить налог на прибыль в размере 3 % вместо 20 %, а также снизить ставку страховых взносов. Благодаря льготам доходы IT-компаний в 2022 г. значительно выросли, соответственно возросли и налоговые поступления в бюджет страны. Это очень показательный пример, такой подход со стороны фискальных властей в первую очередь нужен по отношению к НГК как «локомотиву» российской экономики.

Выводы

В целом экономическая политика в области искоренения причин возникновения «парадокса изобилия» должна быть ориентирована на достижение следующих индикаторов: снижение доли сырьевых товаров низкой степени переработки и значительное увеличение доли продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью структуры экспорта; снижение доли доходов от продажи ресурсов в федеральном бюджете и других уровнях бюджетной системы; сокращение доли сырьевых отраслей в структуре ВВП; изменение соотношения занятости в сырьевом и несырьевом секторах экономики и др.

Достижение указанных и других целевых установок обусловлено, прежде всего, увеличением эффективности организационно-управленческой структуры государственного управления экономикой. Это, в свою очередь, предполагает проведение следующих преобразований:

- дебюрократизация, т.е. значительное упрощение управленческой структуры экономики, прежде всего в отраслевом аспекте (сокращение количества отраслевых ведомств, устранение дублирования их функций и др.);

- разработка и принятие долгосрочной стратегии по диверсификации отраслевой структуры российской экономики, где должны быть перечислены приоритетные отрасли, источники финансирования их развития, в частности, субвенции и налоговые льготы (преимущественно);

- поскольку в структуре горной ренты в российских условиях преобладает дифференциальная рента II, и с учетом роли НГК как «локомотива» экономического развития, в данном секторе экономики необходимо внедрять льготное налогообложение на долгосрочную перспективу, ускорять и расширять применение НДД, обеспечить долгосрочную стабильность налоговых ставок;

- налоговая система в НГК должна быть ориентирована на стимулирование внедрения инноваций, в первую очередь цифровых технологий;

- стимулирование развития в НГК малого и среднего предпринимательства (наряду с созданием кластеров) как основы конкурентного сектора, наличие которого является стимулом ускорения внедрения инноваций;

- стимулирование в НГК разнообразия форм собственности и организационно-правовых форм предприятий;

- упорядочение доходов и расходов ФНБ на основе установок стратегии диверсификации отраслевой структуры экономики, с учетом задач роста благосостояния общества как субъекта присвоения дифференциальной горной ренты I и др.

Заключение

Решение проблем, связанных с ПИ, ставит развитие экономики РФ перед альтернативой: или пойти дальше по «сырьевому пути» развития, или, совершив крутой разворот, следовать по «инновационному пути» развития. Авторы, отрицающие наличие «ресурсного проклятия», предлагают первое, их противники предполагают второе, при условии свертывания НГК, по их мнению, для подготовки к грядущему «постнефтяному будущему» Россия немедленно должна менять приоритеты – потреблять меньше нефти и не увеличивать ее добычу. С этим нельзя согласиться, так как в обозримом будущем именно НГК останется «фундаментом экономики и основным драйвером ее развития» [32]. Освоение альтернативных источников энергии в необходимых объемах – длительный процесс, «возможность получения сравнительно дешевой и децентрализованной энергии ВИЭ (возобновляемых источников энергии) сопряжена с нестабильностью процесса энергогенерации и отсутствием методов сохранения избыточной энергии для последующего использования» [32]. Тем более, что «вопросы энергетической безопасности диктуют необходимость обеспечения в экономике разнообразия энергоресурсов как за счет возобновляемых источников энергии, так и традиционных (нефти, газа, угля)» [33]. Разумеется, сказанное не означает отрицания необходимости развития ВИЭ: «Россия демонстрирует достаточный потенциал для преобразования энергетического баланса в сторону более широкого использования ВИЭ» [34]. Как показывают расчеты авторов данной статьи, в некоторых направлениях ВИЭ могут быть использованы предприятия малого и даже микробизнеса, что очень важно для повышения эффективности отраслевой структуры НГК.

Кроме двух названных, существует и третий вариант развития – «ресурсно-инновационный», который позволяет соединить природный потенциал России с новейшими технологиями. Именно ресурсно-инновационный вариант развития должен быть взят за основу стратегической программы диверсификации российской экономики. В данной стратегии можно использовать как собственный опыт, так и опыт других стран, обладающих значительными ресурсами нефти и газа, в частности, Норвегии, где были созданы и достигли экспортного уровня смежные секторы – строительство нефтедобывающих платформ, создание программного обеспечения, применяемого в поиске и эксплуатации месторождений в других странах. Также должны быть намечены и другие меры по увеличению ДС в самом НГК, так как «на фоне значительных объемов продажи нефтегазового сырья Россия отстает от мировых лидеров по объему производства и потребления нефтехимической и химической продукции, доля которого в валовом внутреннем продукте страны составляет всего 1,1 %» [31].

О причинах недостаточной эффективности реализации природного потенциала, можно сказать следующее. Важным недостатком организационно-управленческой структуры экономики в целом и НГК в частности, является недостаточное разнообразие как форм собственности, так и организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Таким образом, прежде всего российская экономика страдает не столько от ПИ или «ресурсного проклятия», сколько от «проклятия» неэффективного управления не только нефтегазовым комплексом, но и экономикой в целом. Как было показано выше, НГК – это мощный центр эффекта мультипликации доходов, или, проще говоря, локомотив, тянущий за собой металлургию, машиностроение, транспорт, строительство, стимулирует развитие фундаментальной и прикладной науки. «Парадокс изобилия» проявляется прежде всего в хаотических действиях чиновников, определяющих ложные ориентиры экономической политики, тормозящие развитие как НГК, так и российской экономики в целом. Не природные ресурсы сами по себе являются причиной «проклятия», а неадекватная экономическая политика, порождаемая недостаточно эффективной организационно-управленческой структурой национального хозяйства [35].

«Парадокс изобилия», как и многие другие социально-экономические проблемы, возникает прежде всего в результате недостаточной эффективности организационно-управленческой структуры национальной экономики. В условиях возникновения новой политико-экономической реальности важно понимать, что управленческая модель хозяйства не является стационарной, она должна своевременно корректироваться в зависимости от изменений эндогенных и экзогенных условий функционирования в диапазоне от нормальных до экстремальных и наоборот. Горизонтальные (рыночные) связи управления национальным хозяйством меняются на вертикальные, которые после преодоления экстремальной ситуации опять уступают место горизонтальным. Но даже в нормальных условиях функционирования управление стратегическими отраслями, в частности НГК, требует преимущественно государственного управления, а в экстремальных – тем более.

Литература

- OPEC launches its 2020 Annual Statistical Bulletin/N 12/2020, Vienna, Austria 13 Jul 2020 // OPEC: OPEC launches its 2020 Annual Statistical Bulletin. URL: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6045.htm (дата обращения 25.09.2022).

- Auty R.M. The Political Economy of Resource – Driven Growth // European Economic Review. 2001. Vol. 45. Iss. 4-6. P. 839-846. DOI: 10.1016/S0014-2921(01)00126-X

- Sachs J.D., Warner A.M. Natural Resource Abundance and Economic Growth // National Bureau of Economic Research. 1995. № 5398. DOI: 10.3386/w5398

- Congleton R.D., Hillman A.L., Konrad K.A. Application Pert 2- Economic Development and Growth // 40 Years of Research on Rent Seeking. Heidelberg: Springer, 2008. Vol. 1-2. P. 27-28. DOI: 10.1007/978-3-540-79182-9

- Gaddy C.G., Ickes B.W. Resource Rents and the Russian Economy // Eurasian Geography and economics. 2005. Vol. 46. Iss. 8. P. 559-583. DOI: 10.2747/1538-7216.46.8.559

- Murfhy K.M., Shleifer A., Vishny R. Why is Rent-Seeking so Costly to Growth? // American Economic Review. 1993. Vol. 83. № 2. P. 409-414. DOI: 10.1007/978-3-540-79247-5_11

- Hillman A.L., Riley J.G. Politically Contestable Rents and Transfers // Economics and Politics. 2008. Vol. 1. Iss. 1. P. 17-39. DOI: 10.1111/J.1468-0343.1989.TB00003.X

- Appelbaum E., Katz E. Seeking Rents by Setting Rents: The Political Economy of Rent Seeking // Economic Journal. 1987. Vol. 97. Iss. 387. P. 685-699. DOI: 10.2307/2232930

- Плоткин Б.К., Хайкин М.М. Формирование и развитие теории минерально-сырьевой логистики // Записки Горного института. 2017. Т. 223. С. 139-146. DOI: 10.18454/PMI.2017.1.139

- Николайчук О.А. Земельная рента в системе аграрных отношений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 158 с.

- Хайкин М.М., Лапинскас А.А. Конкурентоспособность ресурсноориентированных экономических систем. СПб: Астерион, 2021. 156 с. DOI: 10.53115/978001880929

- Уланов В.Л., Уланова Е.Ю. Влияние внешних факторов на национальную энергетическую безопасность // Записки Горного института. 2019. Т. 238. С. 474-480. DOI: 10.31897/PMI.2019.4.474

- Karl T.L. The Perils of the Petro-State: Reflections on the Paradox of Plenty // Journal of International affairs. 1999. Vol. 53. № 1. P. 31-48.

- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. Institutions as the Fundamental Cause of Long-RunGrowth // National Bureau Economic Research. 2004. № 1048. DOI: 10.3386/w10481

- Щербак А.Н. «Нефтяное проклятие» политического развития // Нефть. Газ. Модернизация общества. СПб: Экономическая школа ГУ ВШЭ, 2008. С. 31-52.

- Капусткин В.И., Моргания О.Л. Основные этапы развития международной нефтяной промышленности и мирового рынка // Нефть. Газ. Модернизация общества. СПб: Экономическая школа ГУ ВШЭ, 2008. С. 54-100.

- Goorha P. The Political Economy of the Resource Cursein Russia // Democratizatsiya. 2006. Vol. 14. № 4. P. 602. DOI: 10.3200/DEMO.14.4.601-611

- Lange P., Garrett G. The Politics of Growth: Strategic Interaction and Economic Performance in Advanced Industrial Democracies: 1974-1980 // Journal of Politics. 1985. Vol. 47. № 3. P. 792-827. DOI: 10.2307/2131212

- Саймон Г.А., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Крупные организации: тенденция к централизации // Менеджмент в организациях. М.: Экономика, 1995. С. 211-222.

- Al-Saadi T.A., Cherepovitsyn A.E., Semenova T.Y. Iraq Oil Industry Infrastructure Development in the Conditions of the Global Economy Turbulence // Energies. 2022. Vol. 15. Iss. 17. № 6239. DOI: 10.3390/en15176239

- Glushchenko V.V. Formation of the Concept of the State’s Transition to Activity in the Conditions of a New Technological Orde // International Journal of Scientific Advances. 2021. Vol. 2. Iss. 4. P. 641-651. DOI: 10.51542/ijscia.v2i4.31

- Samigulina G.A., Samigulina Z.I. Development of theoretical foundations for the creation of intelligent technology based on a unified artificial immune system for complex objects control of the oil and gas industry // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2094. № 032038. DOI: 10.1088/1742-6596/2094/3/032038

- Asmara Y.P., Kurniawan T. Corrosion prediction for corrosion rate of carbon steel in oil and gas environment: A review // Indonesian Journal Science Technology. 2018. Vol. 3. № 1. P. 64-74. DOI: 10.17509/ijost.v3i1.10808

- Vasilenko N., Khaykin M., Kirsanova N. et al. Issues for development of economic system for subsurface resource management in russia through lens of economic process servitization // International Journal of Energy Economics and Policy. 2020. Vol. 10. Iss. 1. P. 44-48. DOI: 10.32479/ijeep.8303

- Litvinenko V.S., Tsvetkov P.S., Molodtsov K.V. The social and market mechanism of sustainable development of public companies in the mineral resource sector // Eurasian Mining. 2020. № 1. P. 36-41. DOI: 10.17580/em.2020.01.07

- Недосекин А.О., Рейшахрит Е.И., Козловский А.Н. Стратегический подход к оценке экономической устойчивости объектов минерально-сырьевого комплекса России // Записки Горного института. 2019. Т. 237. С. 354-360. DOI: 10.31897/PMI.2019.3.354

- Рейшахрит Е.И. Особенности управления энергоэффективностью на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли // Записки Горного института. 2016. Т. 219. С. 490-497. DOI: 10.18454/PMI.2016.3.490

- Pashkevich N.V., Tarabarinova T.A., Golovina E.I. Problems of reflecting information on subsoil assets in International Financial Reporting Standards // Academy Of Strategic Management Journal. 2018. Vol. 17. № 3. P. 1-9.

- Dmitrieva D.M., Romasheva N.V. Sustainable development of oil and gas potential of the Arctic and its shelf zone: The role of innovations // Journal Marine Science and Engineering. 2020. Vol. 8. Iss. 12. № 1003. DOI: 10.3390/jmse8121003

- Information and Analytical Agency Central Dispatch Office of the Fuel and Energy Complex «Petrochemical Projects». 20 March 2019. URL: http://www.cdu.ru/tek_russia/Articles/2/558/ (дата обращения 02.02.2021).

- Marinina O., Tsvetkova A., Vasilev Y. et al. Evaluating the Downstream Development Strategy of Oil Companies: The Case of Rosneft // Resources. 2022. Vol. 11. Iss. 1. № 4. DOI: 10.3390/resources11010004

- Литвиненко В.С., Цветков П.С., Двойников М.В., Буслаев Г.В. Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики // Записки Горного института 2020. Т. 244. С. 428-438. DOI: 10.31897/ PMI.2020.4.5

- Уланов В.Л., Скоробогатько О.Н. Влияние трансграничного углеродного регулирования ЕС на экономическую эффективность российской нефтепереработки // Записки Горного института. 2022. Т. 257. С. 865-876. DOI: 10.31897/PMI.2022.83

- Smirnova O., Kharitonova E., Babkin I. et al. Small-Scale Biofuel Production: Assessment of Efficiency // International Journal of Technology. 2021. Vol. 12. № 7. P. 1417-1426. DOI: 10.14716/ijtech.v12i7.5401

- Лапинскас А.А. Типы и особенности функционирования экономических систем. СПб: Институт химии СПбГУ, 2001. 380 с.