ąŻąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮčŗąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąóąĖą╝ą░ąĮą░: ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ ą│ąĄąĮąĄąĘąĖčüą░ ąĖ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░

- 1 ŌĆö ą┤-čĆ ą│ąĄąŠą╗.-ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗. ąĮą░čāą║ ą▓ąĄą┤čāčēąĖą╣ ąĮą░čāčćąĮčŗą╣ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖą║ ąśąĮčüčéąĖčéčāčé ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣, ą┐ąĄčéčĆąŠą│čĆą░čäąĖąĖ, ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĖ ą│ąĄąŠčģąĖą╝ąĖąĖ ąĀąÉąØ Ō¢¬ Orcid Ō¢¬ Scopus

- 2 ŌĆö ą┤-čĆ ą│ąĄąŠą╗.-ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗. ąĮą░čāą║ ą▓ąĄą┤čāčēąĖą╣ ąĮą░čāčćąĮčŗą╣ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖą║ ąōąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčé ąĀąÉąØ Ō¢¬ Orcid Ō¢¬ Elibrary Ō¢¬ Scopus

- 3 ŌĆö ą║ą░ąĮą┤. ą│ąĄąŠą╗.-ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗. ąĮą░čāą║ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čī ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ ąśąĮčüčéąĖčéčāčé ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĖ ą│ąĄąŠčģčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ą┤ąŠą║ąĄą╝ą▒čĆąĖčÅ ąĀąÉąØ Ō¢¬ Orcid

ąÉąĮąĮąŠčéą░čåąĖčÅ

ą¤čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą║čĆąĖčéąĖč湥čüą║ąĖą╣ čĆą░ąĘą▒ąŠčĆ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ ąĖ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ą║čĆčāą┐ąĮčŗčģ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮą░, čüčćąĖčéą░ą▓čłąĖčģčüčÅ čĆą░ąĮąĄąĄ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖą╝ąĖ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čĆąŠčüčüčŗą┐čÅą╝ąĖ, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą▓čłąĖą╝ąĖčüčÅ ą┐ąŠ ą║ąŠčĆą░ą╝ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓. ą×ą▒čüčāąČą┤ą░ąĄčéčüčÅ ą░ą╗čīč鹥čĆąĮą░čéąĖą▓ąĮą░čÅ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠ-ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆčäąĖč湥čüą║ą░čÅ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘą░ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ąĖ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░. ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ, čćč鹊 ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖą▓čłąĖą╣ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąŠąĘčĆą░čüčéąĮčŗą╣ čåąĖčĆą║ąŠąĮ (570-3200 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé), ą║ą░ą║ ąĖ ą┤ą▓ą░ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą│ąĄąŠčģčĆąŠąĮąŠą╝ąĄčéčĆą░ ŌĆÆ čĆčāčéąĖą╗ ąĖ ą╝ąŠąĮą░čåąĖčé, ŌĆō ą┐čĆąĄč鹥čĆą┐ąĄą╗ąĖ ąŠą▒čēąĄąĄ ą┤ą╗čÅ ą▓čüąĄčģ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ č鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░ ą▓ąŠąĘčĆą░čüč鹊ą╝ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 600 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé. CąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅą╝, č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░ ąĘą░ą║čĆčŗčéąĖčÅ U-Pb čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ą▓ čĆčāčéąĖą╗ąĄ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░ąĄčé 500 ┬░ąĪ, čćč鹊 ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčé ą▓čŗčüąŠą║ąŠč鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆąĮčŗąĄ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ čĆčāčéąĖą╗ą░ ą┐čĆąĖ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą▓ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ.

ąÆą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ

ąÆ čüčéčĆčāą║čéčāčĆąĄ ąŠą▒čēąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĘą░ą┐ą░čüąŠą▓ ą┤ąŠą╗čÅ ą┤ą▓čāčģ čéąĖą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ŌĆō ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ąĮąĄčäč鹥čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ (ą«ąČąĮčŗą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮ) ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ čéąĖčéą░ąĮ-čåąĖčĆą║ąŠąĮąĖąĄą▓ąŠą│ąŠ (ąĪčĆąĄą┤ąĮąĖą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮ) ŌĆō ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČą░ąĄčéčüčÅ ą║ 80 %. ąÆ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ążąæąŻ ąōąÜąŚ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮčŗ ąĘą░ą┐ą░čüčŗ 65 ą╝ą╗ąĮ čé TiO2 ą┐ąŠ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖčÅą╝ A + B + C, ą░ ąĘą░ą┐ą░čüčŗ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ 1/9 čćą░čüčéąĖ ąĄą│ąŠ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ąĖ ŌĆō 12,8 ą╝ą╗ąĮ čé TiO2 ą┐ąŠ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖčÅą╝ ąĪ1 + ąĪ2. ą¤čĆąŠą│ąĮąŠąĘąĮčŗąĄ čĆąĄčüčāčĆčüčŗ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ čĆčāą┤ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠčåąĄąĮąĄąĮčŗ ą┐ąŠ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖąĖ ąĀ1 ŌĆō 2,5 ą╝ą╗čĆą┤ čé (ąĮą░ ą╗ąĖčåąĄąĮąĘąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ąĖ 35 ą║ą╝2 ąÉą× ┬½ąĀąŻąĪąóąśąóąÉąØ┬╗) ąĖ ąĀ2 ŌĆō 7 ą╝ą╗čĆą┤ čé ą▓čüąĄą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ [1]. ą»čĆąĄą│čüą║ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ąŠčéčĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░čéčīčüčÅ čłą░čģčéąĮčŗą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą╝, ą░ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ ŌĆō ąŠčéą║čĆčŗčéčŗą╝ ą║ą░čĆčīąĄčĆąĮčŗą╝. ą£ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮčŗ ą▓ ąĄą┤ąĖąĮąŠą╣ čéąĖą╝ą░ąĮčüą║ąŠą╣ čüčéčĆčāą║čéčāčĆąĄ ąĮą░ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ąĮąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 230 ą║ą╝ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░, ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčé ą▒ą╗ąĖąĘą║ąĖą╝ ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╝ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄą╝ [1, 2]: ąĘą░ą╗ąĄą│ą░čÄčé ąĮą░ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆčŗčéčŗ ą▓čāą╗ą║ą░ąĮąŠą│ąĄąĮąĮąŠ-ąŠčüą░ą┤ąŠčćąĮčŗą╝ąĖ č鹊ą╗čēą░ą╝ąĖ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ-ą▓ąĄčĆčģąĮąĄą│ąŠ ą┤ąĄą▓ąŠąĮą░.

ą×čüą▓ąŠąĄąĮąĖąĄ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą░ą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠ, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąĮą░ čüąŠčéąĮąĖ ą╗ąĄčé čüąĮąĖą╝ąĄčé ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą┐ąŠąĖčüą║ą░čģ čüčŗčĆčīčÅ ąĖ ą┐ąŠą║čĆąŠąĄčé ą▓čüąĄ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĮąŠčüčéąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąŠą╝ čéąĖčéą░ąĮąĄ, ą▒ąĄą╗čŗčģ ąĖ čåą▓ąĄčéąĮčŗčģ ą┐ąĖą│ą╝ąĄąĮčéą░čģ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ TiO2. ąóą░ą║ąČąĄ ąŠčüąŠą▒čŗą╣ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖąĮč鹥čĆąĄčü ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčé ą▓čŗčłąĄą╗ąĄąČą░čēąĖąĄ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗąĄ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĖ čüč鹥ą║ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║ą░č湥čüčéą▓ą░. ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąŠčéą╗ąĖčćą░ąĄčéčüčÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüą╗ąŠąČąĮčŗą╝ ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ čüąŠčüčéą░ą▓ąŠą╝ [3] ąĖ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ąĖ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗą╝ąĖ čäą░ąĘą░ą╝ąĖ (ą▓ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ŌĆō ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗ ąĖ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ, ą░ ą▓ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą╝ ŌĆō ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ). ą»čĆąĄą│čüą║ąŠąĄ ąĮąĄčäč鹥čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčéą║čĆčŗč鹊 ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 80 ą╗ąĄčé ąĮą░ąĘą░ą┤, ąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąŠčéą║čĆčŗą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╝ ą▓ 1973 ą│. ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĮ ąÆ.ąÉ.ąÜą░ą╗čĹȹĮčŗą╣.

ąæąŠą╗ąĄąĄ 60 ą╗ąĄčé ąĮą░ąĘą░ą┤ ą▒čŗą╗ą░ ąŠčéą╝ąĄč湥ąĮą░ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ą░čÅ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖčÅ ą▓ ą▒ąŠčĆčéą░čģ čĆąĄą║ ąŻą╝ą▒ą░ ąĖ ą¤ąĖąČą╝ą░, ąŻčģčéąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąŠ-čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ąŠčćąĮąŠą╣ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĄą╣ ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ą┐ąŠąĖčüą║ąŠą▓čŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ. ąÆ 2010-20-ąĄ ą│ąŠą┤čŗ ąĮą░ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ąÉą× ┬½ąĀąŻąĪąóąśąóąÉąØ┬╗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąŠ-čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ąŠčćąĮčŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ čü ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą│ąŠ-č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅą╝ąĖ ąĖ ą┐ąŠą┤čüč湥č鹊ą╝ ąĘą░ą┐ą░čüąŠą▓ čĆčāą┤, čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĮčŗčģ ąōąÜąŚ ą▓ 2020 ą│. ąÆ 2021 ą│. ąĀąŠčüąĮąĄą┤čĆą░ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗ąŠ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąŠčéą║čĆčŗą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╝ ąÉą× ┬½ąĀąŻąĪąóąśąóąÉąØ┬╗.

ąÆąŠą▓ą╗ąĄčćčī ą▓ ąŠčéčĆą░ą▒ąŠčéą║čā ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ ąĘą░ą┐ą░čüčŗ čéąĖą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ ąĮąĄčüčéą░ąĮą┤ą░čĆčéąĮčŗčģ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ čĆčāą┤ ą┤ąŠ čüąĖčģ ą┐ąŠčĆ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ąĖąĘ-ąĘą░ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖčÅ čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĖčģ ąŠą▒ąŠą│ą░čēąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ą│ąŠą┤čŗ ą╗ą░ą▒ąŠčĆą░č鹊čĆąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ąĄą┤čāčéčüčÅ ą▓ąĄčüčīą╝ą░ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ. ą×ą┐čŗčéąĮčŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ čģąĖą╝ąĖą║ąŠą▓ ąĖ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąŠą▓ ą▓ ąśą£ąĢąó ąĀąÉąØ čü ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąŠą▓čŗą╝ąĖ čĆčāą┤ą░ą╝ąĖ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ ą┤ą░čÄčé ąĮą░ą┤ąĄąČą┤čā ąĮą░ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠąĄ ą▓ąŠą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą▓ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ąŠčéčĆą░ą▒ąŠčéą║čā ą┐ąŠ ąĄą┤ąĖąĮąŠą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ čćąĖčüč鹊ą╣ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ą┐čāč鹥ą╝ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ąČąĖą│ą░ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░č鹊ą▓ ą┤ą╗čÅ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ ąŠčé ą║ą▓ą░čĆčåą░ [4] ąĖ ą░ą▓č鹊ą║ą╗ą░ą▓ąĮąŠąĄ ąŠą▒ąĄčüą║čĆąĄą╝ąĮąĖą▓ą░ąĮąĖąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ čäą░ąĘ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╝ąŠą╗ąŠčćą║ą░ [5]. ąóąĄčģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąĖ ą▓čŗčÅą▓ąĖčéčī ąĮąŠą▓čŗąĄ ą║čĆąĖč鹥čĆąĖąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤čŗ ąĖ čāčüą╗ąŠą▓ąĖą╣ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą║ą▓ą░čĆčå-ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣.

ąÆ 1950-60-čģ ą│ąŠą┤ą░čģ ąÆ.ąÉ.ąÜą░ą╗čĹȹĮčŗą╝ ą▒čŗą╗ą░ ą▓čŗą┤ą▓ąĖąĮčāčéą░ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘą░ [6-9]: ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ čüą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖą╣ ą▓ ąŠčéą║čĆčŗč鹊ą╝ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗčéčī č鹊ą╗čēąĖ ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆčäąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓, čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čēąĖąĄ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé ąĖ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ, ą┐ąŠ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą║ąŠčĆčŗ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ. ąĀą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĖąĄ, ą┐ąĄčĆąĄą╝čŗą▓ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄąŠčéą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ ą║ąŠčĆ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ čüą╗ą░ąĮčåą░ą╝ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ąĖ ą║ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠą╣ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĖ ą»čĆąĄą│ąĖ. ąōąĖą┐ąŠč鹥ąĘą░ ą▒čŗą╗ą░ ą┐ąŠą┤čģą▓ą░č湥ąĮą░ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čÅą╝ąĖ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ [10-14] ąĖ čüčéą░ą╗ą░ ąŠą▒čēąĄą┐čĆąĖąĮčÅč鹊ą╣.

ąĪ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮąĖčÅ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ (1959) ą▓ ą▒ą░čüčüąĄą╣ąĮąĄ čĆ. ą¤ąĖąČą╝ą░ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ čüąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĖą║ą╗ąĖąĮą░ą╗čīąĮąŠą╝ ąĘą░ą╝čŗą║ą░ąĮąĖąĖ ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤čŗ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ąóąĖą╝ą░ąĮą░, čāčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĖąĮčÅčé ąĘą░ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ŌĆō 菹╣č乥ą╗čīčüą║ąĖą╣ [13]. ąóąŠą╗čēą░ čüčéą░ą╗ą░ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░čéčīčüčÅ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖč鹊ą╣ (D2mr). ą×čéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ą║ą░ą║ąŠą╣-ą╗ąĖą▒ąŠ ąĖčüą║ąŠą┐ą░ąĄą╝ąŠą╣ čäą╗ąŠčĆčŗ ąĖ čäą░čāąĮčŗ ą▓ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╣ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąŠ-ą│ą╗ąĖąĮąĖčüč鹊ą╣ č鹊ą╗čēąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé čüčćąĖčéą░čéčī čŹč鹊 ą┤ąŠą┐čāčēąĄąĮąĖąĄ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╝. ąÆčŗčłąĄ ąĘą░ą╗ąĄą│ą░čÄčé ą╝ąŠąĮąŠą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗąĄ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĖ čü ą┐čĆąŠčüą╗ąŠčÅą╝ąĖ ą╗ąĄąĮč鹊čćąĮčŗčģ ą│ą╗ąĖąĮ ą┐ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ (D2pz). ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ą│ą╗ąĖąĮčŗ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čé čüą┐ąŠčĆčŗ ąĖ ą┐čŗą╗čīčåčā čüčéą░čĆąŠąŠčüą║ąŠą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ ąĮą░ą┤ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░ 菹╣č乥ą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ čÅčĆčāčüą░ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ą┤ąĄą▓ąŠąĮą░, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĮąĖąČąĄąĘą░ą╗ąĄą│ą░čÄčēą░čÅ ąĮąĄą╝ą░čÅ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮą░čÅ č鹊ą╗čēą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ čüčćąĖčéą░čéčīčüčÅ ą┤ąŠčüčĆąĄą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąŠą╣. ąōąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠąĄ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄ čĆą░ą╣ąŠąĮą░ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĮą░ą╣čéąĖ ą▓ [1, 2, 15, 16].

ą¤čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüč鹥ą╣ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ čéąĖą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĄą╣ ąĖ ąĖčģ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓, čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖąĄ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÅ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą╣ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĖ čü ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╣ ąĖ ąśč湥čéčŖčÄčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé ąĖčģ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčāčÄ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčÄ [12, 17]. ąśčģ čüčćąĖčéą░čÄčé ą┐čĆąŠą┤čāą║čéą░ą╝ąĖ ąĄą┤ąĖąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠčĆąŠ- ąĖ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░ ąĮą░ ąóąĖą╝ą░ąĮąĄ [2, 6, 7, 18]. ąÆąŠąĘčĆą░čüčé ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╣ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ čüčćąĖčéą░čéčī čĆą░ąĮąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖą╝ (菹╝čüčüą║ąĖą╝), čćč鹊 čüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╝ąŠ čü ą▓ąŠąĘčĆą░čüč鹊ą╝ ą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖčģ ą╗ą░č鹥čĆąĖčéąĮčŗčģ ą▒ąŠą║čüąĖč鹊ą▓ ąóąĖą╝ą░ąĮą░, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą▓čłąĖčģčüčÅ ą┐ąŠ ą║ąŠčĆą░ą╝ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ą║ą░čĆą▒ąŠąĮą░čéąĮąŠ-ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ [12].

ąĀąŠčüčüčŗą┐čī ŌłÆ čŹč鹊 ą╝ąĄčüč鹊 ą╗ąŠą║ą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ čüą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĮąŠą╝ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąĄ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠą│ąŠ ąĖčüą║ąŠą┐ą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ (ąĖą╗ąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ąĖčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓), ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮčŗą╝ąĖ ąĘąĄčĆąĮą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąŠąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčēąĖčģ ąĖ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓, čäą░ąĘ ąĖą╗ąĖ ąĖčģ ą░ą│čĆąĄą│ą░č鹊ą▓. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠąĄ ąĖčüą║ąŠą┐ą░ąĄą╝ąŠąĄ ą▓čŗčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ąĄąĮąŠ ąĖąĘ ą╝ą░č鹥čĆąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠčĆąŠą┤čŗ ą┐čĆąĖ ąĄąĄ ą┤ąĄąĘąĖąĮč鹥ą│čĆą░čåąĖąĖ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąŠ ąĮą░ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖčÅ, ą┐ąĄčĆąĄą╝čŗą▓ą░čÅčüčī ąĖ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆąĖčĆčāčÅčüčī ą▓ ą▓ąŠą┤ąĮčŗčģ ą┐ąŠč鹊ą║ą░čģ. ą×ą▒čĆą░ąĘčāčÄčēąĄąĄčüčÅ čĆčāą┤ąĮąŠąĄ č鹥ą╗ąŠ (čĆąŠčüčüčŗą┐čī) ąĮą░čģąŠą┤ąĖčéčüčÅ, ą║ą░ą║ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠ, ą▓ąŠ ą▓č鹊čĆąĖčćąĮąŠą╝ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║č鹊čĆąĄ ŌłÆ čĆčŗčģą╗ąŠą╣ ąŠčüą░ą┤ąŠčćąĮąŠą╣ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąĄ [19].

ą”ąĄą╗čī čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ŌĆō čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī čüąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą▓čłąĖčģčüčÅ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣ ąŠ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ą│ąĖą│ą░ąĮčéčüą║ąĖčģ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮą░: ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ąĮąĄčäč鹥čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ (ą«ąČąĮčŗą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮ), ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ čéąĖčéą░ąĮ-čåąĖčĆą║ąŠąĮąĖąĄą▓ąŠą│ąŠ (ąĪčĆąĄą┤ąĮąĖą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮ) ąĖ ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĄą│ąŠčüčÅ ąĮą░ą┤ ąĮąĖą╝ ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ŌĆō ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ čäą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠ ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ, ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĖ ą│ąĄąŠčģąĖą╝ąĖąĖ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣. ąöą░čéčī ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą░ą╗čīč鹥čĆąĮą░čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠ-ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆč乊ą│ąĄąĮąĮąŠą╣ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘčŗ ą│ąĄąĮąĄąĘąĖčüą░ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣, ąĖčģ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ ąĖ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░. ąÆčŗą▓ąĄčĆąĄąĮąĮą░čÅ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘą░ ą░ą║čéčāą░ą╗čīąĮą░ ą▓ čüą▓čÅąĘąĖ čü ą▓čŗčĆą░ą▒ąŠčéą║ąŠą╣ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠąĖčüą║ąŠą▓čŗčģ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ą▓čŗčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮąŠą▓čŗčģ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą║ą░ą║ ąĮą░ ąóąĖą╝ą░ąĮąĄ, čéą░ą║ ąĖ ą▓ ą┤čĆčāą│ąĖčģ čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░čģ ąĀąŠčüčüąĖąĖ.

ą×ą▒čüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ

ąØą░ ąóąĖą╝ą░ąĮąĄ čłąĖčĆąŠą║ąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮčŗ ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆčäąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ (ąĘąĄą╗ąĄąĮąŠčüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ą░čÅ čäą░čåąĖčÅ) ą┐ąĄčĆą▓ąĖčćąĮąŠ-ąŠčüą░ą┤ąŠčćąĮčŗąĄ ą┐ąĄą╗ąĖč鹊ą╝ąŠčĆčäąĮčŗąĄ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗąĄ čüą╗ą░ąĮčåčŗ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░. ą×ąĮąĖ ą▓čŗčģąŠą┤čÅčé ąĮą░ ą┤ąĮąĄą▓ąĮčāčÄ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčī ąĮą░ ą▒ąŠą╗čīčłąĖčģ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤čÅčģ ą▓ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ą░čģ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ (ą¦ąĄčéą╗ą░čüčüą║ąĖą╣ ą║ą░ą╝ąĄąĮčī, ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ą░čÅ ą│čĆčÅą┤ą░) ąĖ ą▓ ą╝ąĄąĮčīčłąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ą«ąČąĮąŠą│ąŠ, ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą│ąŠ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ ąĖ ą┐-ą▓ą░ ąÜą░ąĮąĖąĮ. ąĀąĖč乥ą╣čüą║ąĖąĄ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗąĄ čüą╗ą░ąĮčåčŗ ą▓čüą║čĆčŗčéčŗ ą│ąŠčĆąĮčŗą╝ąĖ ą▓čŗčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ą╝ąĖ (čüą║ą▓ą░ąČąĖąĮą░ą╝ąĖ) ąĮą░ ą╗ąĖčåąĄąĮąĘąĖąŠąĮąĮčŗčģ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤čÅčģ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ąĖ ą┤ąŠčüčéčāą┐ąĮčŗ ą┤ą╗čÅ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ. ą×ąĮąĖ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čé ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĮčāčÄ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čāčÄ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖčÄ, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖč鹊ą╝ ąĖ ą▓ ą╝ąĄąĮčīčłąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ čéąĖčéą░ąĮąŠą╝ą░ą│ąĮąĄčéąĖč鹊ą╝. ąĪąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ TiO2 ą▓ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ ą▓ą░čĆčīąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ąŠčé 0,6 ą┤ąŠ 1,2 ąĖ ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČą░ąĄčéčüčÅ ą║ 0,87 ą╝ą░čü.% [20].

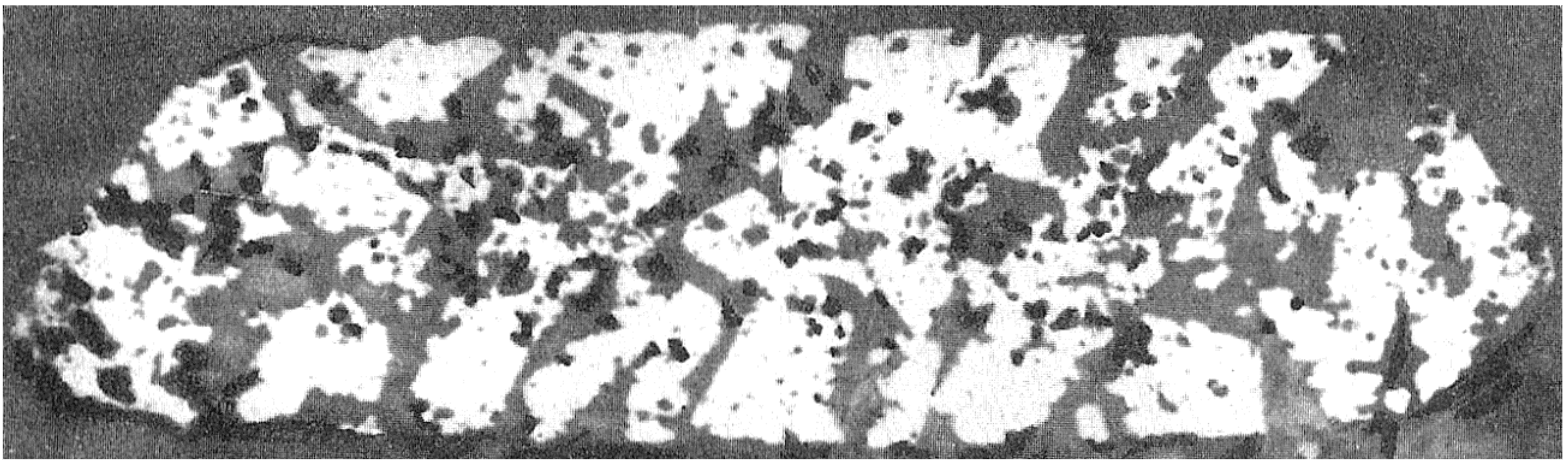

ą¤ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░ą╝ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ [2, 11, 14] čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮ ąŠčüąŠą▒čŗą╣ čéąĖą┐ąŠčģąĖą╝ąĖąĘą╝ ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ ąĖąĘ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓, ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░čÄčēąĖą╣čüčÅ ą▓ ąĮą░ąĖą╝ąĄąĮčīčłąĄą╣ ąĄą│ąŠ ąĖąĘąŠą╝ąŠčĆčäąĮąŠą╣ ąĄą╝ą║ąŠčüčéąĖ ą┐ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÄ ą║ ą▓ą░ąĮą░ą┤ąĖčÄ, ąĮąĖąŠą▒ąĖčÄ, ąĮąĖą║ąĄą╗čÄ, čģčĆąŠą╝čā ąĖ ą╝ąĖąĮąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠą╝čā čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖčÄ ą╝ą░ą│ąĮąĖčÅ. ąÆ č鹊 ąČąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠąĮ čüąŠą┤ąĄčƹȹĖčé ą▓čŗčüąŠą║čāčÄ čéąĖą┐ąŠą╝ąŠčĆčäąĮčāčÄ ą┐čĆąĖą╝ąĄčüčī ą╝ą░čĆą│ą░ąĮčåą░. ąĪą╗ą░ąĮčåąĄą▓čŗą╣ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé ąĖą╝ąĄąĄčé čüą▓ąŠąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗą╣ čģąŠčĆąŠčłąŠ ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĮčŗą╣ ┬½čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠčĆčéčĆąĄčé┬╗ ŌĆō ą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ čćąĖčüčéčŗą╣ ą┐ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÄ ą║ ąŠą▒čŗčćąĮčŗą╝ ą┤ą╗čÅ ąĮąĄą│ąŠ ąĖąĘąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖą╝ąĄčüčÅą╝. ą¤ąŠ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéčā ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆčäąĖąĘą╝ą░ ą▓ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ, ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓čŗą╣, ąĖ ą▓ ą╝ąĄąĮčīčłąĖčģ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░čģ ŌĆō ą░ąĮą░čéą░ąĘ-čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓čŗą╣. ąÆ čŹčéąĖčģ ąČąĄ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮčüąŠą┤ąĄčƹȹ░čēąĖčģ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé čüąĖą┤ąĄčĆąĖčé, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĮąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą║ą░ą║ ą┐ąŠą▒ąŠčćąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠą┤čāą║čé čĆąĄą░ą║čåąĖąĖ ą▓čŗąĮąŠčüą░ ąČąĄą╗ąĄąĘą░ ąĖąĘ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░. ąæąŠą╗čīčłčāčÄ čĆą░ą▒ąŠčéčā ą┐ąŠ ą┤ąĖą░ą│ąĮąŠčüčéąĖą║ąĄ ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąŠčĆč乊ą▓ TiO2 (čĆčāčéąĖą╗ą░, ą░ąĮą░čéą░ąĘą░ ąĖ ą▒čĆčāą║ąĖčéą░) ą▓ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ ąĖ čĆčāą┤ąĮčŗčģ č鹥ą╗ą░čģ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠą▓ąĄą╗ą░ ąś.ąÆ.ą©ą▓ąĄčåąŠą▓ą░ [14]. ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ, čćč鹊 ą┐ąŠ ą╝ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ą░ą╝ (čĆąĖčü.1) ą▓ ą┐ąŠą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąĄą┐ą░čĆą░čéą░čģ ąĖ čĆąĄąĮčéą│ąĄąĮąŠčüčéčĆčāą║čéčāčĆąĮąŠą╝čā ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘčā ą▓ ą║čĆčāą┐ąĮąŠą╣ čäčĆą░ą║čåąĖąĖ (+0,52-0,32 ą╝ą╝) čÅčĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ ą┐čĆąĄą▓ą░ą╗ąĖčĆčāąĄčé čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓čŗą╣ ą║ąŠą╝ą┐ąŠąĮąĄąĮčé (ą┤ąŠ 80 %), ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ čäčĆą░ą║čåąĖąĖ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┤ąŠą╗čÅ čĆčāčéąĖą╗-ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░, ą░ ą▓ ą╝ąĄą╗ą║ąŠą╣ (0,08-0,03 ą╝ą╝) ą┐čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ąĄčé ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓čŗą╣ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ (ą┤ąŠ 60 %). ąÆ čŹč鹊ą╝ ąČąĄ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ čāą╝ąĄąĮčīčłą░ąĄčéčüčÅ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ SiO2 ą▓ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąĄ ąĖ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┤ąŠą╗čÅ TiO2. ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄąĄ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąŠčĆč乊ą▓ TiO2 ą▓ ą┐čĆąŠą▒ą░čģ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ ŌĆō čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓čŗą╣:čĆčāčéąĖą╗-ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓čŗą╣:ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓čŗą╣ ŌĆō 70:20:10. ą×čüčéą░č鹊čćąĮčŗą╣ ąĖ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé ŌĆō ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗ ŌĆō ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓čāčÄčé ą▓ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąŠą╝ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄ (ą┤ąŠ 6 % ąŠčé čüčāą╝ą╝čŗ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ čäą░ąĘ) ą▓ ą│ą╗čāą▒ąŠą║ąĖčģ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░čģ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą▓ąŠą┤ąŠąĮą░čüčŗčēąĄąĮąĮčŗčģ čüąŠčĆčéą░čģ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓. ąÆ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓čŗą╣ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ. ą¤čĆąĖ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖąĖ ą▓ ą┐čĆąĄą┐ą░čĆą░čéą░čģ ą┐ą╗ąŠčüą║ąĖčģ ąĘąĄčĆąĄąĮ ąČąĄą╗č鹊ą│ąŠ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ ąĮą░ ąĖčģ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ čćą░čüč鹊 ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░čÄčéčüčÅ ą▓č鹊čĆąĖčćąĮčŗąĄ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąĄą╗ą║ąĖčģ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ ą│ąŠą╗čāą▒ąŠą│ąŠ ą░ąĮą░čéą░ąĘą░ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą╝ ą┤ąŠ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąĮ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čüą▓ąŠąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą▓ąĄąĮčćąĖą║ąŠą▓. ąÆ ą┐ąŠą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąĄą┐ą░čĆą░čéą░čģ ą░ąĮą░čéą░ąĘ ąĮąĄ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮ.

ą×čüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ąĮąĄ čāčćąĖčéčŗą▓ą░čÄčé ą▓ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĮąŠą╣ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĄą│ąŠ čģčĆčāą┐ą║ąŠčüčéčī, ąĖąĘ-ąĘą░ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąŠąĮ ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēą░čéčīčüčÅ ą▓ ą▓ąŠą┤ąĮčŗčģ ą┐ąŠč鹊ą║ą░čģ ąĮą░ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖčÅ, ŌĆō ąŠąĮ ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠ čĆą░ąĘčĆčāčłą░ąĄčéčüčÅ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčéąĖčĆą░ąĄčéčüčÅ, ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░čÅčüčī ą▓ ą┐čŗą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčāčÄ čäčĆą░ą║čåąĖčÄ. ąÜčĆąĖčéąĖč湥čüą║ąĖą╣ čĆą░ąĘą▒ąŠčĆ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĮąŠą╣ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘčŗ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮ ą▓ čéą░ą▒ą╗ąĖčåąĄ.

ąĀąĖčü.1. ąŻą┐ą╗ąŠčēąĄąĮąĮąŠąĄ ąĘąĄčĆąĮąŠ ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ (ą┤ą╗ąĖąĮą░ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 300 ą╝ą║ą╝) ąĖąĘ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ ą«ąČąĮąŠą│ąŠ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ [14] (ą▒ąĄą╗ąŠąĄ ŌĆō ą░ąĮą░čéą░ąĘ, čüąĄčĆąŠąĄ ŌĆō ą║ą▓ą░čĆčå)

ąĪąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĮąŠą╣ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘčŗ ąĖ čäą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ

|

ą¤ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘčŗ |

ąÜčĆąĖčéąĖą║ą░ |

|

ą¤ąŠ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖą╝ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗą╝ čüą╗ą░ąĮčåą░ą╝ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ ąĘčĆąĄą╗čŗąĄ ą╗ąĖąĮąĄą╣ąĮčŗąĄ ąĖ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ąĮčŗąĄ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą║ąŠčĆčŗ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ, ąĖąĘ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▓čŗą╝čŗą▓ą░čéčīčüčÅ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗čŗ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░, ąĘąĄčĆąĮą░ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĖąĖ |

ąØą░ ąóąĖą╝ą░ąĮąĄ, ą┐ąŠ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ą┐ąŠąĖčüą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ąŠčćąĮąŠą│ąŠ ą▒čāčĆąĄąĮąĖčÅ, ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą║ąŠčĆčŗ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ą┤ąĖą░ą▒ą░ąĘą░ą╝, ą│čĆą░ąĮąĖčéą░ą╝ ąĖ ąĖąĘą▓ąĄčüčéą║ąŠą▓ąĖčüč鹊-ą╝ąĄčĆą│ąĄą╗ąĖčüčéčŗą╝ ą┐ąŠčĆąŠą┤ą░ą╝ (ąÆąĄąČą░čÄ-ąÆąŠčĆčŗą║ą▓ąĖąĮčüą║ąŠąĄ ą▒ąŠą║čüąĖč鹊ą▓ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ), ą┐ąŠ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▒ąŠą║čüąĖč鹊ą▓čŗąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ. ąØąŠ ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąĖ ąĮąĄ ąŠą┐ąĖčüčŗą▓ą░ą╗ ąĘčĆąĄą╗čŗčģ ą║ą╗ą░čüčüąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĘąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą║ąŠčĆ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗą╝ čüą╗ą░ąĮčåą░ą╝. ą¤ąŠ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅą╝ ąĮą░ ą┤ąĮąĄą▓ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤čŗ ąĖ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÄ ą║ąĄčĆąĮą░ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ąŠčćąĮčŗčģ čüą║ą▓ą░ąČąĖąĮ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąĄčĆą▓ą░čÅ čüčéą░ą┤ąĖčÅ čĆą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĖčÅ čéą▓ąĄčĆą┤čŗčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓, ąĖčģ ą┤ąĄąĘąĖąĮč鹥ą│čĆą░čåąĖčÅ čü ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą┤čĆąĄčüą▓čŗ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓. ąØąĖ ą▓ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ, ąĮąĖ ą▓ ąŠčéč湥čéąĮčŗčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ąĮąĄ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ą┐čāąĮą║čéčŗ ąĮą░čģąŠą┤ąŠą║ ą▓ ą║ąŠąĮą║čĆąĄčéąĮčŗčģ ąŠą▒ąĮą░ąČąĄąĮąĖčÅčģ, ąĮąĄčé ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ą║ąŠčĆ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ, čé.ąĄ. čĆą░ąĘą╝čŗą▓ą░čéčīčüčÅ ąĮąĄč湥ą╝čā |

|

ąÜąŠąĮčåąĄąĮčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ąĖ čäą░ąĘ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ą┐čāč鹥ą╝ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╝čŗą▓ą░ ą║ąŠčĆ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗą╝ čüą╗ą░ąĮčåą░ą╝, ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüą░ ąĖčģ ą▓ąŠą┤ąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠč鹊ą║ą░ą╝ąĖ čü ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĄą╣ |

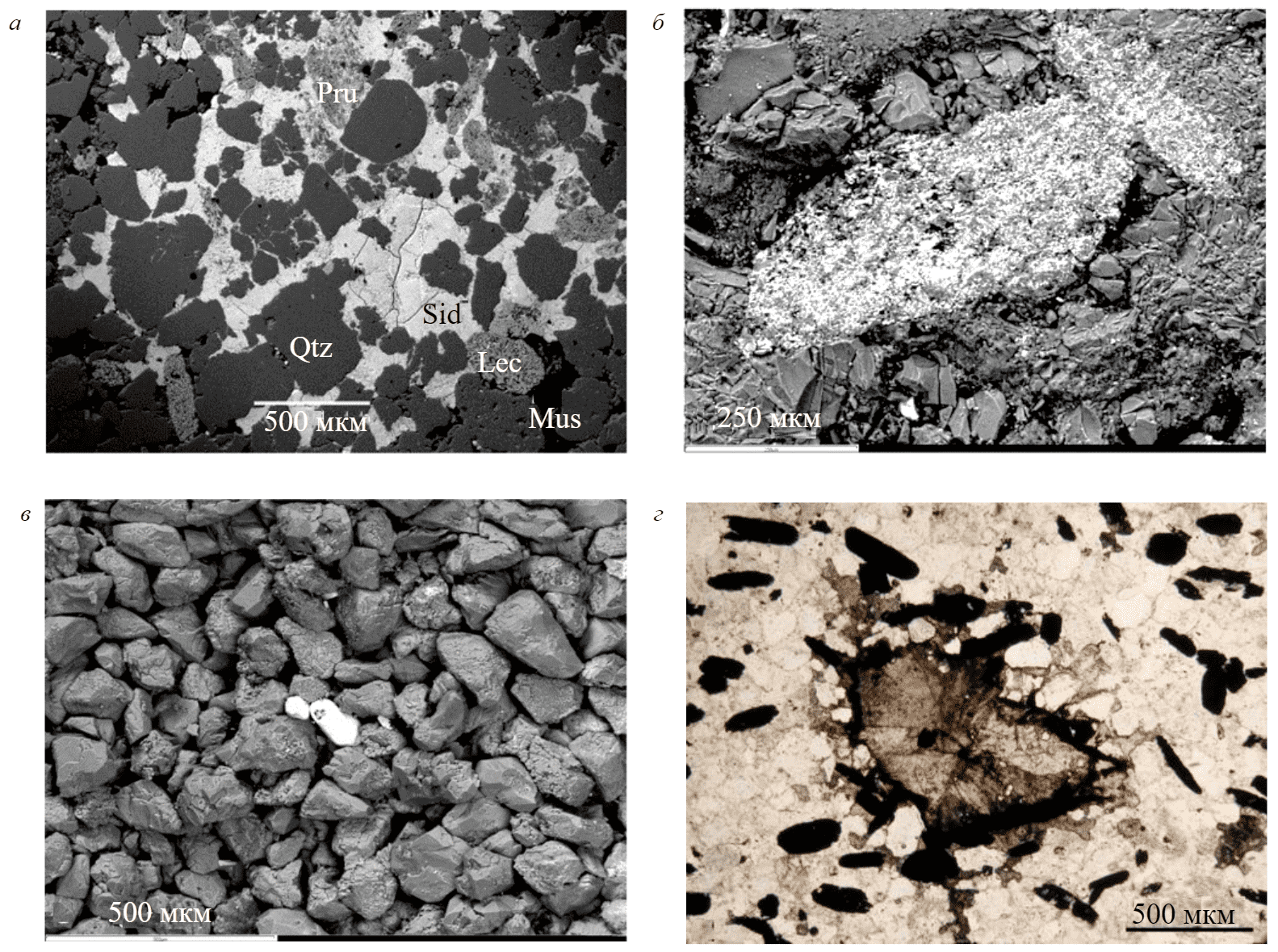

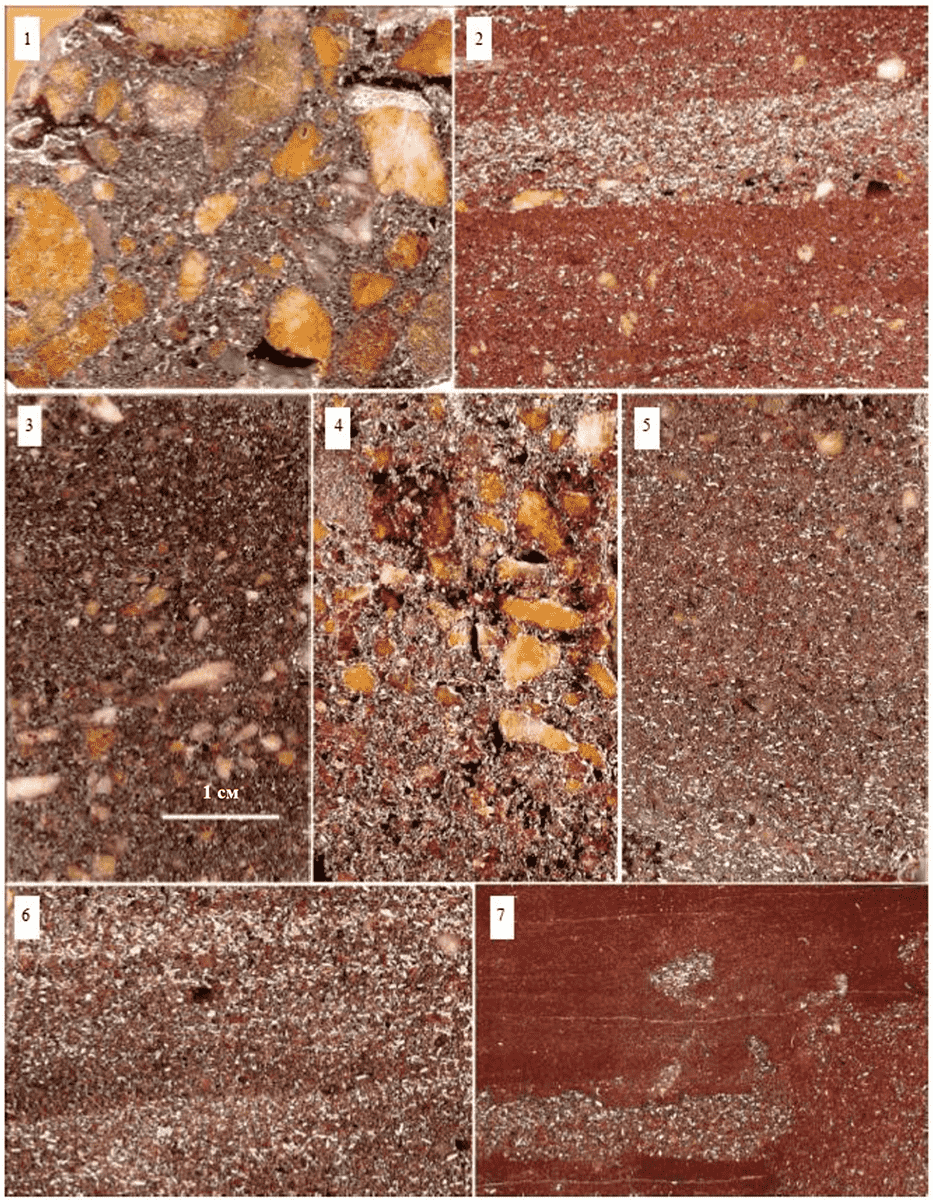

ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆąĮąŠčüčéčī ą║ą▓ą░čĆčåą░ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ ąĮąĄ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāąĄčé čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąĮąŠčüčéąĖ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗčģ čćą░čüčéąĖčå čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ č鹊ą╗čē: ą▓ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąĮąŠčüčéčī ąĘąĄčĆąĄąĮ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą╝ąĄąĮąĄąĄ 0,1 ą╝ą╝, ą░ ą▓ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ą░čģ ąĖ ą│čĆą░ą▓ąĄą╗ąĖčéą░čģ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ŌĆÆ 0,2-2 ąĖ 3-10 ą╝ą╝ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ (čĆąĖčü.2, 3). ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąĖąĄ ąĖ čÅčĆąĄą│čüą║ąĖąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗąĄ ą│čĆą░ą▓ąĄą╗ąĖčéčŗ ąĖ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĖ čüą╗ąŠąČąĄąĮčŗ ą║ą╗ą░čüč鹊ą│ąĄąĮąĮčŗą╝ ąĮąĄąŠą║ą░čéą░ąĮąĮčŗą╝ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą╝ (ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ čüąĮąŠčüą░), ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╝ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ą░ą╝ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčēąĖą╝ ąĖąĘ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ ąĮąĄąŠą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąĖčģ ą║ą▓ą░čĆčåąĖč鹊ą▓. ąöą╗čÅ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą│ąĖą│ą░ąĮčéčüą║ąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▒čŗ ą║ąŠčĆčŗ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ čüą╗ą░ąĮčåą░ą╝ ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéčīčÄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 500 ą╝. ąÜčĆąŠą╝ąĄ ą┤ą▓čāčģ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé čåąĄą┐ąŠčćą║ą░ ą┤ą░ąČąĄ ą╝ąĄą╗ą║ąĖčģ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣ ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╣ ą┤ą╗ąĖąĮąĄ ą│čĆčÅą┤ |

|

ą»čĆąĄą│čüą║ąŠąĄ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō ą┐čĆąĖą▒čĆąĄąČąĮąŠ-ą╝ąŠčĆčüą║ąĖąĄ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĖ |

ąźą░čĆą░ą║č鹥čĆąĮčŗą╝ąĖ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ą░ą╝ąĖ ą┐čĆąĖą▒čĆąĄąČąĮąŠ-ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ (ą┐ą╗čÅąČąĄą▓čŗčģ) čĆąŠčüčüčŗą┐ąĄą╣ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐ą╗ąŠčüą║ą░čÅ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąŠą║ą░čéą░ąĮąĮą░čÅ ą│ą░ą╗čīą║ą░ ąĖ ą▒ąĖčéčŗąĄ čĆą░ą║čāčłą║ąĖ (ą╝ąŠčĆčüą║ą░čÅ ą▒ąĖąŠčéą░), ąĮąŠ ąĖčģ ą▓ ąŠą▒ąŠąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅčģ ąĮąĄčé. ąōčĆą░ą▓ąĄą╗ąĖčéčŗ čüąŠčüč鹊čÅčé ąĖąĘ ą║ą╗ą░čüč鹊ą│ąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝ąĄą╗ą║ąŠą╣ ą┤čĆąĄčüą▓čŗ ąĖąĘ čāą│ą╗ąŠą▓ą░čéčŗčģ ąŠą▒ą╗ąŠą╝ą║ąŠą▓ ąČąĖą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ąĖ ą║ą▓ą░čĆčåąĖčéą░, ą░ ą┐ąĄčüčćą░ąĮą░čÅ čäčĆą░ą║čåąĖčÅ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ąĖąĘ ą║ą╗ą░čüč鹊ą│ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čāą│ą╗ąŠą▓ą░č鹊ą│ąŠ ąĮąĄąŠą║ą░čéą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ą▒ąĄąĘ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą▓ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüą░ ąĖ ą░ą▒čĆą░ąĘąĖąĖ (čĆąĖčü.2, 3) |

|

ąÆąŠąĘčĆą░čüčé ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ŌĆō 菹╣č乥ą╗čīčüą║ąĖą╣ (D2) |

ąÆąŠąĘčĆą░čüčé ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▒čŗą╗ ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠ ą┐čĆąĖąĮčÅčé ąĘą░ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖą╣, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▓ čĆčāą┤ąĄ ą▒čŗą╗ą░ ąĮą░ą╣ą┤ąĄąĮą░ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ą░čÅ ą┐čŗą╗čīčåą░. ą¤ąŠąĘąČąĄ ą▒čŗą╗ąŠ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ, čćč鹊 ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé čéą░ą║ąČąĄ ąĖ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ą░čÅ ą┐čŗą╗čīčåą░. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąĖą│čĆąĖčĆčāčÄčēą░čÅ ą▓ ąĮąĖčģ ąĮąĄčäčéčī, ąĖą╝ąĄčÄčēą░čÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆą╝čüą║ąŠ-čÄčĆčüą║ąĖą╣ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé [21], ą┐čĆąĖąĮąĄčüą╗ą░ čü čüąŠą▒ąŠą╣ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║čāčÄ čäą╗ąŠčĆčā (čüą┐ąŠčĆčŗ ąĖ ą┐čŗą╗čīčåčā) ą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖčģ čĆą░čüč鹥ąĮąĖą╣ [22]. ą¤ąĄčüčćą░ąĮąŠ-ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤čŗ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čé čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čÅčēąĄą╣ ą▒ąĖąŠčéčŗ. ąÆąŠąĘčĆą░čüčé ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▒ąĄąĘąŠčüąĮąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐čĆąĖąĮčÅčé ą║ą░ą║ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖą╣ (D2mr). ąśčüčéąĖąĮąĮčŗą╣ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄąĄ ŌĆō ąĮąĄąŠą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąĖą╣ (čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖą╣; PR3mr), ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĖąĘąŠč鹊ą┐ąĮčŗą╝ąĖ ą╝ąĄč鹊ą┤ą░ą╝ąĖ. ąÆąŠąĘčĆą░čüčé ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮ Rb-Sr-ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╝ ą▓ 685┬▒30 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé [23] |

|

ąśą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄčéčüčÅ ą▓ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ ą▓ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ ą▓ ą│ąĖą┐ąĄčĆą│ąĄąĮąĄąĮąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ |

ąŁč鹊 ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘčŗ ąĮąĄ ą┤ąŠą║ą░ąĘą░ąĮąŠ. ąöą╗čÅ ą▓čŗąĮąŠčüą░ ąČąĄą╗ąĄąĘą░ ąĖąĘ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ ąĖ ąĖą╝ą┐čĆąĄą│ąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą╝ ą┐ąŠčĆ ą▓ čüą░ą│ąĄąĮąĖč鹊ą▓ąŠą╣ čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓ąŠą╣ ąĖą╗ąĖ ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓ąŠą╣ čĆąĄčłąĄčéą║ąĄ čü ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ čéčĆąĄą▒čāčÄčéčüčÅ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗąĄ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ: ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĄ ą▓ąŠ čäą╗čÄąĖą┤ąĄ čāą│ą╗ąĄą║ąĖčüą╗ąŠčéčŗ ąĖ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓čŗčüąŠą║ą░čÅ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░ (150-250 ┬░ąĪ) ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüą░ ą▓ čĆą░čüčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĮąŠą╝ ą▓ąĖą┤ąĄ ą▒ąĖą║ą░čĆą▒ąŠąĮą░čéą░ ąČąĄą╗ąĄąĘą░ ąĖ ą║čĆąĄą╝ąĮąĄą║ąĖčüą╗ąŠčéčŗ (SiO2) [6] |

|

ąÆ ą│ąĖą┐ąĄčĆą│ąĄąĮąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąŠčĆčäąĮčŗąĄ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ TiO2 ŌłÆ ą╝ąĄčéą░čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮčŗą╣ ą░ąĮą░čéą░ąĘ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░ąĄčéčüčÅ ą▓ čĆčāčéąĖą╗ |

ąśčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čÅą╝ąĖ čéąĖą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ ąŠčéą╝ąĄčćą░ąĄčéčüčÅ, čćč鹊 ą▓ ąĮąĖčģ ą┐ąŠ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéčā čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓čŗą╣ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ [8, 11, 14, 16]. ąÆ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą╝ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅčģ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓čŗą╣ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ. ąĪąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąŠčĆč乊ą▓ TiO2 ą▓ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅčģ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠ. ąŁą║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé ąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąŠč鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąŠčĆčäąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ą░ ą░ąĮą░čéą░ąĘ ŌåÆ čĆčāčéąĖą╗ ŌĆÆ 850-920 ┬░ąĪ [24] |

|

ąøąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ ąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄčéčüčÅ ą▓ ą│ąĖą┐ąĄčĆą│ąĄąĮąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąĖąĘ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ ą▓ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ą░čģ ą▓ čēąĄą╗ąŠčćąĮąŠą╣ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüčĆąĄą┤ąĄ [14] ą╗ąĖą▒ąŠ ąĮą░čüą╗ąĄą┤čāąĄčéčüčÅ ą║ą░ą║ ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĮą░čÅ čäą░ąĘą░, ą▓čŗčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ą░čÅčüčī ąĖąĘ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ |

ąŁč鹊 ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠąĄ. ąøąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ ąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄčéčüčÅ ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆčäąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ ą▓ ą╝ąĮąŠą│ąŠčüčéą░ą┤ąĖą╣ąĮąŠą╝ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╝ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╝ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ. ąŚą░ą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąŠą╝ ą┐čĆąŠčģąŠą┤ąĖčé čü ą▓čŗąĮąŠčüąŠą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘą░ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ąĄą│ąŠ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÄ čü čāą│ą╗ąĄą║ąĖčüą╗ąŠčéąĮčŗą╝ čäą╗čÄąĖą┤ąŠą╝ ąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ čüąĖą┤ąĄčĆąĖčéą░ (FeCO3) č湥čĆąĄąĘ čäą░ąĘčŗ: ąČąĄą╗ąĄąĘąĖčüč鹊ą│ąŠ čĆčāčéąĖą╗ą░ (ąĮąĖą│čĆąĖąĮą░), ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗ą░, ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ą▓ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ [3, 6]. ąĪąĖą┤ąĄčĆąĖčé ą▓ ąĮąĖąČąĮąĄą╣ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╣ č鹊ą╗čēąĄ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠą║ąĖčüą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ Eh ą┤ąŠ ą│ąĄą╝ą░čéąĖčéą░. ąÆ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ ą▓čģąŠą┤čÅčé ą╝ąĖą║čĆąŠą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖčÅ ą║ą▓ą░čĆčåą░, ą╝ąŠąĮą░čåąĖčéą░, ą║čüąĄąĮąŠčéąĖą╝ą░, ą║ąŠą╗čāą╝ą▒ąĖčéą░ ąĖ čé.ą┤., ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠčéą╗ą░ą│ą░čÄčéčüčÅ ą▓ ą┐ąŠčĆą░čģ čüą░ą│ąĄąĮąĖč鹊ą▓ąŠą╣ čĆąĄčłąĄčéą║ąĖ čĆčāčéąĖą╗ą░ ąĖąĘ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čäą╗čÄąĖą┤ą░ ą▓ ą║ąĖčüą╗čŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ. ąŻčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ŌĆō ą║ąĖčüą╗ą░čÅ ąŠą║ąĖčüą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ čüčĆąĄą┤ą░ ąĖ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓čŗčüąŠą║ą░čÅ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░ |

|

ąśą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓čŗčģ č鹊ą╗čē ą┐ąŠčüą╗čāąČąĖą╗ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čéąĖčéą░ąĮą░ čéąĖą╝ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ |

ąóąĖą┐ąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗąĄ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čĆąĄą╗ąĖą║č鹊ą▓ąŠą│ąŠ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ ą▓ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅčģ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ ąĮąĄ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčé čéąĖą┐ąŠčģąĖą╝ąĖąĘą╝čā čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ąŠą│ąŠ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░, čćąĖčüč鹊ą│ąŠ ąĖ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čēąĄą│ąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠą▒čŗčćąĮčāčÄ ą┐čĆąĖą╝ąĄčüčī Mn. ąÆ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅčģ čĆąĄą╗ąĖą║č鹊ą▓čŗą╣ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé čüąŠą┤ąĄčƹȹĖčé ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖąĘąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗąĄ ą┐čĆąĖą╝ąĄčüąĖ Mg, Mn, V, Nb, Cr. ąóą░ą║ąŠą╣ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé ŌĆÆ čéąĖą┐ąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╣ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ čēąĄą╗ąŠčćąĮąŠ-čāą╗čīčéčĆą░ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤ [3, 16] |

ąŚąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠąĘąČąĄ ą┤ą╗čÅ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ąĖ ą│ąĄąĮąĄąĘąĖčüą░ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąÆ.ąō.ąÜąŠą╗ąŠą║ąŠą╗čīčåąĄą▓čŗą╝ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮą░ ą░ą╗čīč鹥čĆąĮą░čéąĖą▓ąĮą░čÅ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘą░ [25], ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ą░, čćč鹊 čÅčĆąĄą│čüą║ąĖą╣ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ ŌĆō čŹč鹊 ą┐čĆąŠą┤čāą║čé ą║ąŠąĮą▓ąĄą║čéąĖą▓ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüą░ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ąĖąĘ ą┐ąŠčĆąŠą┤ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ ą▓ čāąČąĄ čüč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ąŠčüą░ą┤ąŠčćąĮčŗąĄ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗąĄ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĖ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠ-ą╝ąĄčéą░čüąŠą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░. ąÆ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ čéą░ą║ąČąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖąĄ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗąĄ čüą╗ą░ąĮčåčŗ, ąŠą▒ąŠą│ą░čēąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖč鹊ą╝ ąĖ ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓čŗą╝ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąŠą╝ [26]. ąŁč鹊 ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čüąĮąĖą╝ą░ąĄčé ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄčćąĖčÅ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘčŗ ąÆ.ąÉ.ąÜą░ą╗čĹȹĮąŠą│ąŠ ŌĆō ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ąĖčüčģąŠą┤ąĮčŗčģ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ čäą░ąĘ ąĮąĄ čéčĆąĄą▒čāąĄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüąĖčéčī ą▓ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĖ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓čŗąĄ ┬½čćąĖčüčéčŗą╣┬╗ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé ąĖ ą░ąĮą░čéą░ąĘąŠą▓čŗą╣ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ ąĖąĘ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓. ąÜčĆąĖčéąĖą║ą░ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘčŗ ąÆ.ąō.ąÜąŠą╗ąŠą║ąŠą╗čīčåąĄą▓ą░ ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░ąĄčéčüčÅ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ą▓ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮčŗ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĮčŗąĄ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąĖ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░. ą×čéčüčāčéčüčéą▓čāčÄčé ąĘąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠčüčéčī, ąČąĖą╗čŗ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ąĖ ą║ą░čĆą▒ąŠąĮą░č鹊ą▓, ą║čĆčāą┐ąĮčŗąĄ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗čŗ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ąĖ ąČąĖą╗čīąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓, ą╝ąĄčéą░čüąŠą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠąĄ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ ą▓ą╝ąĄčēą░čÄčēąĖąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤čŗ ąĖ ą┤čĆ. ąØąŠ ą┐ąŠą╗ąĮąŠąĄ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüą░ čéąĖčéą░ąĮą░ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗą╝ čäą╗čÄąĖą┤ąŠą╝ čüčćąĖčéą░ąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĄąČą┤ąĄą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╝ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄą╝. ą×ą┤ąĮą░ ąĖąĘ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĄą╣ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčé, čćč鹊 čÅčĆąĄą│čüą║ąĖąĄ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĖ ąĖą╝ąĄčÄčé ąĮąĄąŠą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąĖą╣ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé, ą░ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ą▒čŗą╗ąĖ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆčŗ ą┤ą╗čÅ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ čäą░ąĘ ąĖ ą│čĆą░ąĮąĖčéčŗ ą┤ą╗čÅ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ čĆąĄą┤ą║ąĖčģ ąĖ čĆąĄą┤ą║ąŠąĘąĄą╝ąĄą╗čīąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ [22].

ąĀąĖčü.2. ąŁą╗ąĄą║čéčĆąŠąĮąĮąŠ-ą╝ąĖą║čĆąŠčüą║ąŠą┐ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ (BSE): ą░ ŌĆō ą║ą╗ą░čüč鹊ą│ąĄąĮąĮčŗą╣ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗą╣ (Qtz) ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ (PR3mr2) čü čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓čŗą╝ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąŠą╝ (Lec) ąĖ ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗ąŠą╝ (Pru) ą▓ čüąĖą┤ąĄčĆąĖč鹊ą▓ąŠą╝ (Sid) ąĖ ą│ąĖą┤čĆąŠą╝čāčüą║ąŠą▓ąĖč鹊ą╝ (Mus) čåąĄą╝ąĄąĮč鹥; ą▒ ŌĆō ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠą╝ąŠčĆč乊ąĘą░ čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ ą┐ąŠ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéčā ą▓ ą║čĆą░čüąĮąŠčåą▓ąĄčéąĮąŠą╝ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╝ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĄ ąĮąĖąČąĮąĄą╣ č鹊ą╗čēąĖ (PR3mr1); ą▓ ŌĆō č鹥čĆčĆąĖą│ąĄąĮąĮąŠ-ąŠčüą░ą┤ąŠčćąĮčŗą╣ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗą╣ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ (D2pz) čüč鹥ą║ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║ą░č湥čüčéą▓ą░ (SiO2 ŌĆō 96-98 ą╝ą░čü.%), čåąĄą╝ąĄąĮčé ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé (ą▒ąĄą╗ąŠąĄ ŌĆō ąĘąĄčĆąĮąŠ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░); ą│ ŌĆō ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ čłą╗ąĖčäą░ (ą▒ąĄąĘ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░č鹊čĆą░) čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ą░ PR3mr2 čü ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ č湥čĆąĮčŗą╝ąĖ ąĘąĄčĆąĮą░ą╝ąĖ čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ ąĖ ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗ą░ (ą║ą▓ą░čĆčå ŌĆō ą▒ąĄą╗čŗą╣, ą▓ čåąĄąĮčéčĆąĄ ŌĆō čüą▓ąĄčéą╗ąŠ-ą║ąŠčĆąĖčćąĮąĄą▓ąŠąĄ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ čüąĖą┤ąĄčĆąĖčéą░)

ąĀąĖčü.3. ą£ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąÜą╗ą░čüč鹊ą│ąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐čüąĄčäąĖčéčŗ ąĮąĖąČąĮąĄą╣ ą║čĆą░čüąĮąŠčåą▓ąĄčéąĮąŠą╣ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ PR3mr1 ąĖ ą╝ą░čéčĆąĖą║čü ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąŠą▒ą╗ąŠą╝ąŠčćąĮčŗą╝ ąČąĖą╗čīąĮčŗą╝ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą╝ ąĖ ą║ą▓ą░čĆčåąĖč鹊ą╝, ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čī ŌĆō ą╝ąĄą╗ą║ąĖąĄ ąŠą▒ą╗ąŠą╝ą║ąĖ č鹊ą│ąŠ ąČąĄ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąŠą╣ čäčĆą░ą║čåąĖąĖ: 1 ŌĆō ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖčÅ; 2-4 ŌĆō ą│čĆą░ą▓ąĄą╗ąĖčéčŗ; 5, 6 ŌĆō ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĖ; 7 ŌĆō ą░ą╗ąĄą▓čĆąŠ-ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║. ąĪčŗą┐čī ąČąĄą╗č鹊ą│ąŠ čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮą░ čü čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą╝ ąĘąĄčĆąĄąĮ 100-500 ą╝ą║ą╝, ą╝ąŠą┤ą░ą╗čīąĮčŗą╣ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆ ŌĆō 300 ą╝ą║ą╝ (ąĮą░ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ čüą║ą░ąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ą┐ąŠą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ą║čāčüąŠčćą║ąĖ ą┐ąŠčĆąŠą┤ 4-5 čüą╝ čü ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓čŗą╝ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄą╝)

ą¤ąŠ ą║ą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖąĖ ążąōąæąŻ ąÆąśą£ąĪ [27] ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆč乊ą│ąĄąĮąĮčŗąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ čü ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąŠą╝ (ąŠą┤ąĮąŠ ąĖąĘ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ŌĆō ą»čĆąĄą│čüą║ąŠąĄ ąĮąĄčäč鹥čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠąĄ) ąŠčéąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ą║ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ-ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗą╝ (ą┐ąŠ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ č乊čĆą╝ą░ą╝) ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅą╝. ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąŠčéą╗ąĖčćą░ąĄčéčüčÅ ąŠčé ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüą╗ąŠąČąĮčŗą╝ ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ čüąŠčüčéą░ą▓ąŠą╝ [3].

ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ čāąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠ ąĘą░ą┐ą░čüą░ą╝ ąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą╝čā čüąŠčüčéą░ą▓čā čĆčāą┤: ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗąĄ čäą░ąĘčŗ ŌĆō ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗ ąĖ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ. ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĄčé ą▓ ą╝ąĖčĆąĄ. ąÆ ą║ą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖąĖ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠčĆčāą┤ąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ čüčĆąĄą┤ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆč乊ą│ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖčéčī ąĮąŠą▓čŗą╣ ą│ąĄąĮąĄčéąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą┤čéąĖą┐ ŌĆō ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗-ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ-ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗą╣ [1, 6].

ąÆ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĖ ą¦ąĄčéą╗ą░čüčüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤čŗ, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ 60 ą║ą╝ čÄą│ąŠ-ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮąĄąĄ ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤čŗ (čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ąŠčé ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ), ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čÄčé čāčćą░čüčéąĖąĄ, ąĮą░čĆčÅą┤čā čü ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗą╝ąĖ čüą╗ą░ąĮčåą░ą╝ąĖ, ą╝ąŠčēąĮčŗąĄ č鹊ą╗čēąĖ ą║ą▓ą░čĆčåąĖč鹊ą▓, ą▓čŗčģąŠą┤čÅčēąĖąĄ ąĮą░ ą┤ąĮąĄą▓ąĮčāčÄ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčī. ąŁčéą░ č鹊ą╗čēą░ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄ- ąĖ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąĖčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤ (č湥čéą╗ą░čüčüą║ąŠą╣, ą░ąĮčīčÄą│čüą║ąŠą╣, ą▓ąĖąĘąĖąĮą│čüą║ąŠą╣, ąĮąŠą▓ąŠą▒ąŠą▒čĆąŠą▓čüą║ąŠą╣, čüą▓ąĄčéą╗ąĖąĮčüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčé) ąĮą░ 100-200 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄąĄ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ ą╗čāąĮą▓ąŠąČčüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ (PR3lv) ąĖ 816,3┬▒5,2 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤čŗ [20, 28]. ą£ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 čŹčéąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖąĄ č鹊ą╗čēąĖ čüą╗ą░ą│ą░čÄčé ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą│ą╗čāą▒ąŠą║čāčÄ čćą░čüčéčī ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤čŗ. ąÆ čŹč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą║ą▓ą░čĆčåąĖčéčŗ ąĖąĘ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ čüą▓ąĖčé, ąĮąĄ ą▓čŗčģąŠą┤čÅčēąĖąĄ ąĮą░ ą┤ąĮąĄą▓ąĮčāčÄ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčī ą▓ ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤ąĄ, ą╝ąŠą│čāčé čüą╗čāąČąĖčéčī ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖą╣ čĆčāą┤ąĮčŗčģ č鹊ą╗čē. ąóąŠą│ą┤ą░ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąŠ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĮąŠą╝ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĖ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░.

ąśąĮč鹥čĆąĄčüąĮąŠą╣ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ ąśč湥čéčŖčÄ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čüąŠčüčéą░ą▓ ą╝ąŠąĮą░čåąĖčéą░ [22, 29]. ąÆ ąŠčéą╗ąĖčćąĖąĄ ąŠčé ą╝ąŠąĮą░čåąĖčéą░ ąĖąĘ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĄą╣ ą▓čüąĄą│ąŠ ą╝ąĖčĆą░, ąĖą╝ąĄčÄčēąĖčģ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĮąŠąĄ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ ą▓ čüą▓ąŠąĄą╝ čüąŠčüčéą░ą▓ąĄ č鹊čĆąĖčÅ (5-10 ą╝ą░čü.% ThO2), čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĮąŠą╣ č湥čĆč鹊ą╣ ą╝ąŠąĮą░čåąĖčéą░ ąĖąĘ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĮąĖąĘą║ąŠąĄ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ ThO2 (ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ 0,5 ą╝ą░čü.%). ąśą│ąŠą╗čīčćą░čéą░čÅ, čģčĆčāą┐ą║ą░čÅ č乊čĆą╝ą░ ąĮąŠą▓ąŠąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čĆčāčéąĖą╗ą░ ą▓ čĆčāą┤ą░čģ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāąĄčé ąŠą▒ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čĆčāčéąĖą╗ą░ insitu [30].

ąĪąŠą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĄ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ąĄčé ą╝ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖčÅ ąĄą│ąŠ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ąĘą░ą╗ąĄąČąĄą╣ ŌĆō ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĮą░čÅ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤čī (čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ 6├Ś18 ą║ą╝, čé.ąĄ. ąŠą║ąŠą╗ąŠ 90 ą║ą╝2) ą┐čĆąĖ ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéąĖ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ą┐ą╗ą░čüč鹊ą▓ ąŠčé 30 ą┤ąŠ 140 ą╝, ąŠčüčéčĆąŠą▓ąĮąŠąĄ čćą░čłąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮąŠąĄ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄ čĆčāą┤ąĮčŗčģ č鹥ą╗.

ąōąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠ-ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆč乊ą│ąĄąĮąĮą░čÅ (čäą╗čÄąĖą┤ąĖąĘą░čéąĮą░čÅ) ą╝ąŠą┤ąĄą╗čī ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą▓ čüąĄčĆąĖąĖ čĆą░ą▒ąŠčé [1, 3, 31, 32]. ążą╗čÄąĖą┤ąĖąĘą░čéąĮčāčÄ ą╝ąŠą┤ąĄą╗čī čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ą┐ąŠą║ą░ąĘą░čéčī ąĮą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüčéčĆąŠą│ąŠ ąĮą░ą┤ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąĖą╝ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄą╝. ąĢą│ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ ą┐ąŠ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą╝čā čüąŠčüčéą░ą▓čā ąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéčÅą╝ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčŗ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ąĮąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ. ą£ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗą╣ (ą▓ąĖą┤ąŠą▓ąŠą╣) čüąŠčüčéą░ą▓ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ čüąŠą▓ą┐ą░ą┤ą░ąĄčé ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ ąĮą░ 80 %. ą¤ąŠą╗ąĖą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą░ą╗ą╝ą░ąĘ-ąĘąŠą╗ąŠč鹊-čĆąĄą┤ą║ąŠąĘąĄą╝ąĄą╗čīąĮąŠ-čĆąĄą┤ą║ąŠą╝ąĄčéą░ą╗ą╗čīąĮąŠ-čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąśč湥čéčŖčÄ ŌĆō čŹč鹊 ąĮąĄąŠą▒čŗčćąĮčŗą╣ ą┐ąŠ ą│ąĄąĮąĄąĘąĖčüčā, čüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÄ ąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą╝čā čüąŠčüčéą░ą▓čā ą┐čĆąŠą╝ąĄąČčāč鹊čćąĮčŗą╣ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║č鹊čĆ ŌĆō ą┐ą╗ą░čüčé (ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéčī 0,5-1,5 ą╝) ą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĖčüč鹊ą╣ ą┐čÅčéąĮąĖčüč鹊-ą╗ąĖąĮąĘąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ, čüą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĄą╣ ąĖąĘ čüą╗ą░ą▒ąŠąŠą║ą░čéą░ąĮąĮąŠą╣ ą│ą░ą╗čīą║ąĖ, ąŠą▒ą╗ąŠą╝ą║ąŠą▓ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ą░ čü ą┐ąĄčüčćą░ąĮčŗą╝ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗą╝ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗ąĄą╝.

ąÆčŗčģąŠą┤ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ čäčĆą░ą║čåąĖąĖ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé 0,2-2,0 ą║ą│/ą╝3. ąÆ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĖ čüąŠą▓ą╝ąĄčēąĄąĮčŗ čłąĄčüčéčī ą┐ą░čĆą░ą│ąĄąĮąĄčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗčģ ą░čüčüąŠčåąĖą░čåąĖą╣ ąĖąĘ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ 菹Įą┤ąŠą│ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓: ąĘąŠą╗ąŠč鹊-ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓ą░čÅ; ą░ą╗ą╝ą░ąĘąĮą░čÅ (čü ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ą░ą╝ąĖ čüą┐čāčéąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ); čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ą░čÅ (Mg, Mn, V, Nb, Cr-ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé- Fe-čĆčāčéąĖą╗-ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗-ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąŠą▓ą░čÅ); ąĮąĖąŠą▒ąĖąĄą▓ą░čÅ (Nb-čĆčāčéąĖą╗-čĆčāčéąĖą╗-ą║ąŠą╗čāą╝ą▒ąĖč鹊ą▓ą░čÅ); čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ą░čÅ (čüąŠ čüčéą░ą▓čĆąŠą╗ąĖč鹊ą╝, čéčāčĆą╝ą░ą╗ąĖąĮąŠą╝, ą░ą╝čäąĖą▒ąŠą╗ąŠą╝ ąĖ ą│čĆą░ąĮą░č鹊ą╝); čĆąĄą┤ą║ąŠąĘąĄą╝ąĄą╗čīąĮą░čÅ (ą║čüąĄąĮąŠčéąĖą╝-ą╝ąŠąĮą░čåąĖčé-ą║čāą╗ą░čĆąĖčé-čäą╗ąŠčĆąĄąĮčüąĖč鹊ą▓ą░čÅ). ąĪąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗčģ ą░čüčüąŠčåąĖą░čåąĖą╣ ą▓ čłą╗ąĖčģąŠą▓čŗčģ ą┐čĆąŠą▒ą░čģ ą┐ąŠ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĄą▓ąŠą│ąŠ ą┐ą╗ą░čüčéą░ čüąĖą╗čīąĮąŠ ą▓ą░čĆčīąĖčĆčāąĄčéčüčÅ. ą£ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 ą┐ąŠą┤ ąĖčüčüą╗ąĄą┤čāąĄą╝ąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĄą╣ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąŠą╣ ą║ą▓ą░čĆčåąĖč鹊-čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ąŠą╣ č鹊ą╗čēąĄ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ 菹Įą┤ąŠą│ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░ čĆą░ąĘąĮąŠą╣ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ ą▓ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąŠą╗ąŠąĮą║ąĄ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░. ą×ąĮąĖ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┐ąŠčüą╗čāąČąĖčéčī ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗčģ ą░čüčüąŠčåąĖą░čåąĖą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠč鹊čĆą▓ą░ąĮčŗ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░, ąĮąŠ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čäą╗čÄąĖą┤ąĖąĘą░čéąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░ ą▓čüąĄ ąŠąĮąĖ čüąŠą▓ą╝ąĄčēąĄąĮčŗ ą▓ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĄą▓ąŠą╝ ą┐ą╗ą░čüč鹥 ąśč湥čéčŖčÄ.

ąØą░ ą┤ąĮąĄą▓ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ ą▓ ąĖčüčüą╗ąĄą┤čāąĄą╝ąŠą╝ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąĄ ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤čŗ ąĮąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čü ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗą╝ąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą░čüčüąŠčåąĖą░čåąĖčÅą╝ąĖ (ą║čĆąŠą╝ąĄ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ). ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčé ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ ą▓ čüąŠčüąĄą┤ąĮąĄą╣ ą│čĆčÅą┤ąĄ (ą¦ąĄčéą╗ą░čüčüą║ąĖą╣ ąÜą░ą╝ąĄąĮčī) ą▓ 60-80 ą║ą╝ čÄą│ąŠ-ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮąĄąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ, ą▓ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą╣ ą┐ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéčā ąĮąĄąŠą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąŠą╣ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ąŠ-ą║ą▓ą░čĆčåąĖč鹊ą▓ąŠą╣ č鹊ą╗čēąĄ ą▓ąĖąĘąĖąĮą│čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ (PR3vs). ąŁč鹊 ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čéčī, čćč鹊 ąĖ ąĮą░ ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤ąĄ ąĮąĖąČąĄ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ ąĮąĄąŠą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠčÅ PR3lv ąĘą░ą╗ąĄą│ą░ąĄčé ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮą░čÅ č鹊ą╗čēą░ PR3vs. ąĀą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą╝ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘčĆąĄąĘą░ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ą┤ą░čéčī čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗą╣ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ąŠą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ (ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 50 ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓) ą┐ą╗ą░čüčéą░ ąśč湥čéčŖčÄ.

ą¤ą╗ą░čüčé ąśč湥čéčŖčÄ ŌĆō ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠąĄ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ąĄ ą┐ąŠą┤ąŠčłą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ č鹊ą╗čēąĖ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ (D2pz) ąĖ ą▓ąĮąĄą┤čĆąĄąĮąŠ ą▓ ąĮąĄąĄ, ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, ą▓ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čüąĖąĮčģčĆąŠąĮąĮąŠ čü ą▒ą░ąĘą░ą╗čīčéą░ą╝ąĖ. ąŁč鹊 ą┤ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ąĖ čäą░ą║čéą░ą╝ąĖ ąĖ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ:

- ą¤čĆąĄčĆčŗą▓ąĖčüčéą░čÅ ą┐čÅčéąĮąĖčüč鹊-ą╗ąĖąĮąĘąŠą▓ąĖą┤ąĮą░čÅ č乊čĆą╝ą░ č鹥ą╗.

- ąØą░ą╗ąĖčćąĖąĄ ą▒čāą┤ąĖąĮ ą┐ąĖąČąĄą╝čüą║ąĖčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ (čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą╝ ą┤ąŠ 1 ą╝) ą▓ąĮčāčéčĆąĖ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ąśč湥čéčŖčÄ, ąĘą░ą║ą░ą╗ąŠčćąĮčŗčģ ąŠčüą▓ąĄčéą╗ąĄąĮąĮčŗčģ č鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą║ąŠąĮčéą░ą║č鹊ą▓ ą▒čāą┤ąĖąĮ ąĖ ąŠą▒ą╗ąĄą║ą░ąĮąĖąĄ ąĖčģ čüąŠ ą▓čüąĄčģ čüč鹊čĆąŠąĮ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą╝ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĖ (ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą▓ ąŠą▒ąĮą░ąČąĄąĮąĖąĖ ąŚąŠą╗ąŠč鹊ą╣ ąÜą░ą╝ąĄąĮčī).

- ąŚą░ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮ čüą╗čāčćą░ą╣ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą░ą╗ą╝ą░ąĘąŠąĮąŠčüąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĄą▓ąŠą│ąŠ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĖą╝ ąĮąĖąČąĄą╗ąĄąČą░čēąĖčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ PR3mr3 (čĆą░čüčćąĖčüčéą║ą░ ą▓ ą║ą░čĆčīąĄčĆąĄ ąÜ-100, ą┐čĆą░ą▓čŗą╣ ą▒ąŠčĆčé čĆ. ąĪčĆąĄą┤ąĮčÅčÅ). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆ čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéą░ ą┐ą╗ą░čüčéą░, ą┐ąŠčģąŠąČąĄą│ąŠ ąĮą░ ą▒ąĄč鹊ąĮąĮčāčÄ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮčāčÄ čüč鹥ąĮčā, ą▓ čĆą░čüčćąĖčüčéą║ąĄ: ą┤ą╗ąĖąĮą░ ŌĆō 6 ą╝; ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéčī ŌĆō 0,5 ą╝; ą┐čĆąŠčüą╗ąĄąČąĄąĮ ąĮą░ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮčā ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓čüą║čĆčŗčéąĖčÅ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ŌĆō 2,5 ą╝. ąÆ ą┤ą╗ąĖąĮčā ąĖ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮčā ą┐ą╗ą░čüčé ą▓čüą║čĆčŗčé ąĮąĄą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖąĘ-ąĘą░ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüč鹥ą╣. ąŁč鹊 ą┐čĆčÅą╝ąŠąĄ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą┤ą▓ąŠą┤čÅčēąĄą│ąŠ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ ąĖą╗ąĖ ąĮąŠąČą║ąĖ čüąĖą╗ą╗ą░, č鹊 ąĄčüčéčī ą┐ąŠčĆąŠą┤ą░ ą▓ąĮąĄą┤čĆąĄąĮą░ čüąĮąĖąĘčā.

- ąØą░ą╗ąĖčćąĖąĄ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ąĄ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĖ ąŠą▒ą╗ąŠą╝ą║ąŠą▓ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤: ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓; čüą╗ą░ą▒ąŠąŠą║ą░čéą░ąĮąĮčŗčģ ą║ą▓ą░čĆčåąĖč鹊ą▓; ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗčģ ąČąĖą╗; čüą╗ą░ą▒ąŠąŠą║ą░čéą░ąĮąĮčŗčģ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ą┤ąŠ 1-3 čüą╝; ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ; čüą▓ąĄąČąĖčģ ą▒ą░ąĘą░ą╗čīč鹊ą▓ (ą┐ąŠ ąŠą▒ą╗ąĖą║čā ą┐ąŠčģąŠąČąĖčģ ąĮą░ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖąĄ ą▒ą░ąĘą░ą╗čīčéčŗ). ążąŠčĆą╝ą░ ą│ą░ą╗čīą║ąĖ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ŌĆō ąĮąĄą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮą░čÅ čüč乥čĆąĖč湥čüą║ą░čÅ ą╗ąĖą▒ąŠ čüą╗ą░ą▒ąŠ ą▓čŗčéčÅąĮčāčéą░čÅ čŹą╗ą╗ąĖą┐čéąĖč湥čüą║ą░čÅ (čü ą▓ąŠą│ąĮčāčéčŗą╝ąĖ ą║čĆąĖą▓čŗą╝ąĖ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčÅą╝ąĖ), ą░ ąĮąĄ čāą┐ą╗ąŠčēąĄąĮąĮą░čÅ, čćč鹊 ąĖčüą║ą╗čÄčćą░ąĄčé ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąŠ ą│ąĄąĮąĄąĘąĖčüąĄ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ą║ą░ą║ ┬½ą┐ą╗čÅąČąĄą▓ąŠą╣ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĖ┬╗.

- ąÜą╗ą░čüč鹊ą│ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮąĄąŠą║ą░čéą░ąĮąĮčŗąĄ ąĘąĄčĆąĮą░ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ąĄ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čÅ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ą┤ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ą▒ą╗ąĖąČąĮąĖą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ čŹč鹊ą│ąŠ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░.

- ąÜąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ ąĖąĘąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓-ą┐čĆąĖą╝ąĄčüąĄą╣ ą▓ ą╝ąĄą╗ą║ąŠąĘąĄčĆąĮąĖčüč鹊ą╝ ą║ą▓ą░čĆčåąĄ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čÅ ą┐ą╗ą░čüčéą░ (Al, Ge, Ti) ą┐ąŠ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ 菹╗ąĄą║čéčĆąŠąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ą░čĆą░ą╝ą░ą│ąĮąĖčéąĮąŠą│ąŠ čĆąĄąĘąŠąĮą░ąĮčüą░ čĆąĄąĘą║ąŠ ąŠčéą╗ąĖčćąĮčŗ ąŠčé ąŠą║ą░čéą░ąĮąĮčŗčģ ąĘąĄčĆąĄąĮ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ą┐ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ D2pz.

- ąĀąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ čü čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ąĖ ą▓ą░čĆąĖą░čåąĖčÅą╝ąĖ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖą╣ ąŠčé ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠčÅ ą┤ąŠ čĆą░ąĮąĮąĄą│ąŠ ą░čĆčģąĄčÅ [30] ą┐čĆąĖ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĖ čäą░ąĮąĄčĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąĖčģ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖą╣ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé ą▓ ą┐ąŠą╗čīąĘčā ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠčüčģąŠą┤čÅčēąĄą│ąŠ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖčÅ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ ą┐čĆąĖ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ąśč湥čéčŖčÄ.

ąÆčüąĄ čŹčéąĖ čäą░ą║čéčŗ ą┤ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ą┐ąŠąĘą┤ąĮčÄčÄ ąĖąĮąČąĄą║čåąĖčÄ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ąśč湥čéčŖčÄ ą▓ ą║ąŠąĮčüąŠą╗ąĖą┤ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčāčÄ ą╗ąĖčéąĖčäąĖčåąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčāčÄ č鹊ą╗čēčā čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠ čéąĖą┐čā čäą╗čÄąĖą┤ąĖąĘąĖč鹊ą▓ ąĖą╗ąĖ čéčāčäčäąĖąĘąĖč鹊ą▓. ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ čäą╗čÄąĖą┤ąĖąĘąĖč鹊ą▓ ąĖą╝ąĄą╗ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĮčāčÄ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆčā, ąŠ č湥ą╝ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé č鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĘą░ą║ą░ą╗ąŠčćąĮčŗąĄ ą║ąŠąĮčéą░ą║čéčŗ ą▒čāą┤ąĖąĮ (čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą╝ ą┤ąŠ 1 ą╝) ąĖ ąŠą▒ą╗ąŠą╝ą║ąŠą▓ ą▓ą╝ąĄčēą░čÄčēąĖčģ ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ (čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą╝ 2-10 čüą╝) ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ąĄ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĖ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĖ: ą▓čŗčüąŠą║ąŠąĖčéčéčĆąĖąĄą▓ąŠą│ąŠ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ [30, 31]; ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗ąĖąĘą░čåąĖčÅ čü ąŠčćąĖčēąĄąĮąĖąĄą╝ ąŠčé ą┐čĆąĖą╝ąĄčüąĄą╣ ąĮąĖąŠą▒ąĖąĄą▓ąŠą│ąŠ čĆčāčéąĖą╗ą░ [32]; ą║ą░ą╣ą╝čŗ ą▒ą░ą┤ą┤ąĄą╗ąĄąĖčéą░ ąĮą░ čåąĖčĆą║ąŠąĮąĄ; čåąĖąĮą║ąŠą▓čŗąĄ ą║ą░ą╣ą╝čŗ ąĮą░ čģčĆąŠą╝čłą┐ąĖąĮąĄą╗ąĖą┤ąĄ [33]; ą║ą░ą╣ą╝čŗ čäą╗ąŠčĆąĄąĮčüąĖčéą░ ąĮą░ ą║čāą╗ą░čĆąĖč鹥 ąĖ ą░ą╗ą╝ą░ąĘąĄ [15]; ą╝ąĄą╗ą║ąĖąĄ čēąĄčéą║ąĖ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗ąĖą║ąŠą▓ ą░ąĮą░čéą░ąĘą░ ąĮą░ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮąĄ ąĖ ą┤čĆ.

ąóąŠčćą║ą░ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ ąŠ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ąĖ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ čāą┐ąĖčĆą░ąĄčéčüčÅ ąĄčēąĄ ą▓ ąŠą┤ąĮčā ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čā ŌĆō čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čüąĮąŠčüą░ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ ą┐ąŠ ą╗ą░č鹥čĆą░ą╗ąĖ ąĖ čäą░čåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĮąŠčüčéąĖ ┬½ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆąŠčüčüčŗą┐ąĄą╣┬╗ (ą░ą╗ą╗čÄą▓ąĖą░ą╗čīąĮą░čÅ, ą┤ąĄą╗čīč鹊ą▓ą░čÅ, 菹Šą╗ąŠą▓ą░čÅ, ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ą┐ą╗čÅąČ ąĖ čé.ą┤.).

ąóą░ą║ąČąĄ čüčćąĖčéą░ąĄą╝ ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠą╣ č鹊čćą║čā ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮąĄčäč鹥čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠąĄ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ŌĆō ą┐čĆčÅą╝ąŠą╣ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ [12, 17]. ąŻčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąŠčüą░ą┤ąŠčćąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ą»čĆąĄą│čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┤ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ą╝ąĖ ąŠčüčéą░čéą║ąŠą▓ ą▒ąĖąŠčéčŗ (čüą┐ąŠčĆ ąĖ ą┐čŗą╗čīčåčŗ) ą║ą░ą║ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ, čéą░ą║ ąĖ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą│ąŠ ą┤ąĄą▓ąŠąĮą░. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 ą┐čŗą╗čīčåčā ą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ ą╝ąŠą│ą╗ą░ ą┐čĆąĖąĮąĄčüčéąĖ ąĮąĄčäčéčī (ą┐ąĄčĆą╝čüą║ąŠ-čÄčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ [21]), ą╝ąĖą│čĆąĖčĆčāčÄčēą░čÅ ą▓ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖąĄ čüčāą┐ąĄčĆą┐ąŠčĆąĖčüčéčŗąĄ ą┐ąĄčüčćą░ąĮčŗąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗąĄ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║č鹊čĆčŗ. ąøąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ-ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤čŗ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąĄčĆą▓ąĖčćąĮąŠ-ąŠčüą░ą┤ąŠčćąĮčŗą╝ąĖ. ąÉą│čĆąĄčüčüąĖą▓ąĮąŠčüčéčī čüčĆąĄą┤čŗ ą┐čĆąĖ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░ ą║ą░ą║ąŠą╣-ą╗ąĖą▒ąŠ ąČąĖąĘąĮąĖ ąĖ čüąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÄ ąĄąĄ ąŠčüčéą░čéą║ąŠą▓.

ąÆąŠąĘčĆą░čüčé ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ą║ą░ą║ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ąĖąĘąŠč鹊ą┐ąĮąŠ-ą│ąĄąŠčģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ Rb-Sr-ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅą╝ąĖ, ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄąĄ, č湥ą╝ ą┐čĆąĖąĮčÅč鹊 čüčćąĖčéą░čéčī, ŌĆō čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖą╣ (685┬▒30 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé) [23]. ąĀą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ą░čÅ ą╝ąŠą┤ąĄą╗čī ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ą┐čĆąĄą┤čāčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄčé ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗčģ ą╝ą░čüčü ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ą┐ąŠ čéąĖą┐čā ą│čĆčÅąĘąĄą▓čŗčģ ą▓čāą╗ą║ą░ąĮąŠą▓ ą▓ ąĮąĄą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮąŠ-ą┐čāą╗čīčüą░čåąĖąŠąĮąĮąŠą╝ čĆąĄąČąĖą╝ąĄ ąĖ ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮčŗčģ č乊čĆą╝ čĆąĄą╗čīąĄčäą░ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░, čüą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗą╝ąĖ čüą╗ą░ąĮčåą░ą╝ąĖ.

ąĪčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÄ čäą╗čÄąĖą┤ąĖąĘą░čéąĮąŠą╣ ą║ą░ą╗čīą┤ąĄčĆčŗ. ąóą░ą║ąŠąĄ čāč鹊čćąĮąĄąĮąĮąŠąĄ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╣ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ ą▓čŗčÅą▓ą╗ąĄąĮąŠ ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąŠ-čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ąŠčćąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčé čü ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą┐ąŠąĖčüą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čāčĆąĄąĮąĖčÅ ą▓ 2011-2013 ą│ą│. ąĮą░ ą╗ąĖčåąĄąĮąĘąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ąĖ ą▓ 35 ą║ą╝2, ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅąĄą╝ąŠą│ąŠ ążąōąŻąØą¤ą¤ ┬½ąÉčŹčĆąŠą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ┬╗ ą┐ąŠ ąĘą░ą║ą░ąĘčā ąÉą× ┬½ąĀąŻąĪąóąśąóąÉąØ┬╗ (ą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗čīčåą░ čüą║ą▓ąŠąĘąĮąŠą╣ ą╗ąĖčåąĄąĮąĘąĖąĖ ąĮą░ ą┐ąŠąĖčüą║ąĖ, čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ą║čā ąĖ ą┤ąŠą▒čŗčćčā čéąĖčéą░ąĮą░). ąĪ ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą║ąŠą╝ą┐čīčÄč鹥čĆąĮąŠą│ąŠ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄąĮą░ ąŠą▒čŖąĄą╝ąĮą░čÅ ą╝ąŠą┤ąĄą╗čī čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ą╗ą░čüčéą░ ąĖ čāč鹊čćąĮąĄąĮą░ ą╝ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖčÅ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╣ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ [1]. ąĀčāą┤ąĮą░čÅ č鹊ą╗čēą░ ąĖą╝ąĄąĄčé čÅč湥ąĖčüč鹊ąĄ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄ ąĖ ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĮčÅąĄčé ą▓čüąĄ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮčŗąĄ č乊čĆą╝čŗ ąĖąĘčĆąĄąĘą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čĆąĄą╗čīąĄčäą░ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░, čĆą░ąĘąĮąĖčåą░ ą▓ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮčŗčģ ąŠčéą╝ąĄčéą║ą░čģ ą║čĆąŠą▓ą╗ąĖ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░ąĄčé 300 ą╝. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐ąŠą╗ąĮčŗą╣ čĆą░ąĘčĆąĄąĘ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤ čü čéčĆąĄčģčćą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ (PR3mr1-3) ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ąĄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮčŗčģ č乊čĆą╝ą░čģ čĆąĄą╗čīąĄčäą░ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░, ą│ą┤ąĄ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĄą▓čŗą╣ ą┐ą╗ą░čüčé ąśč湥čéčŖčÄ.

ą×čéą╝ąĄč湥ąĮą░ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčÅ čüąŠ čüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄą╝ ą│čĆčÅąĘąĄą▓čŗčģ ą▓čāą╗ą║ą░ąĮąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčé ą▓čāą╗ą║ą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą║ąŠąĮčāčüčŗ (čü ąĖčģ čüą║ą╗ąŠąĮąŠą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ čüą┐ąŠą╗ąĘą░ąĄčé ą▓ ąĮąĖąĘąĖąĮčŗ). ąóą░ą║ąĖčģ čģąŠą╗ą╝ąŠą▓ ąĖ čćą░čłąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą▓ą┐ą░ą┤ąĖąĮ ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠ, ąŠąĮąĖ čüąŠąĘą┤ą░čÄčé čÅč湥ąĖčüčéčāčÄ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčā čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ą╗ą░čüčéą░. ąØąĄčé ąĮąĖą║ą░ą║ąĖčģ ą╝ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąĖčÅ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ čĆąĄčćąĮčŗčģ ą┤ąŠą╗ąĖąĮ. ą¦ą░čłąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčŗ ąĘą░ą╗ąĄą│ą░ąĮąĖčÅ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ ą▓ąĖą┤ąĮčŗ ąĖ ąĮą░ ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆą░ąĘčĆąĄąĘą░čģ [1]. ą¤čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ, čćč鹊 ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ąĖąĮą┤ąĖą║ą░č鹊čĆąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą▒čŗą╗ąĖ ą┤ą░ą╣ą║ąĖ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓ (čüą┐ąĄčüčüą░čĆčéąĖčéčŗ ąĖ ą║ąŠą╝ą┐č鹊ąĮąĖčéčŗ), ą┐ąŠą╗čÅ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čłąĖčĆąŠą║ąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮčŗ ąĮą░ čüąŠčüąĄą┤ąĮąĄą╣ ą│čĆčÅą┤ąĄ (ą¦ąĄčéą╗ą░čüčüą║ąĖą╣ ąÜą░ą╝ąĄąĮčī) [16, 34] ąĖ, ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ, ąĘą░ą╗ąĄą│ą░čÄčé ąĮą░ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ ąĖ ą┐ąŠą┤ ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤ąŠą╣. ąöąŠą║ą░ąĘą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ čüą╗čāąČą░čé čéąĖą┐ąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗąĄ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖąĮą┤ąĖą║ą░č鹊čĆąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą▓ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą╝ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ [3] ąĖ ą┐ąŠą╗ąĖą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą╝ čĆčāą┤ąŠą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ąśč湥čéčŖčÄ (Mg, Mn, V, Nb, Cr-ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░, Zn-čģčĆąŠą╝čłą┐ąĖąĮąĄą╗ąĖą┤ą░ [33], čĆąĄą┤ą║ąŠą│ąŠ ą│čĆą░ąĮą░čéą░ čü ą╝菹┤ąČąŠčĆąĖč鹊ą▓ąŠą╣ ą║ąŠą╝ą┐ąŠąĮąĄąĮč鹊ą╣ ŌĆō čüą┐čāčéąĮąĖą║ą░ ą░ą╗ą╝ą░ąĘą░ [16], ą▒ąĖąŠčéąĖčéą░, ą░ą╝čäąĖą▒ąŠą╗ąŠą▓ ąĖ ą┤čĆ.), čüąŠą▓ą┐ą░ą┤ą░čÄčēąĖąĄ ą┐ąŠ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╝čā čüąŠčüčéą░ą▓čā čü ą┐ąŠčĆąŠą┤ąŠąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčēąĖą╝ąĖ ąĖ ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĮčŗą╝ąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ą░ą╝ąĖ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓ [15, 30].

ąöą▓ąĖąČčāčēąĖą╝ čäą░ą║č鹊čĆąŠą╝ čäą╗čÄąĖą┤ąĖąĘą░čéąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ čüą╗čāąČąĖčéčī ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆč乊ą│ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ąŠą┤čŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ą╗ąĖčüčī čü ą▓ąĮąĄą┤čĆčÅčÄčēąĖą╝ąĖčüčÅ ą│ąŠčĆčÅčćąĖą╝ąĖ ą╝ą░ą│ą╝ą░ą╝ąĖ ąĖą╗ąĖ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆą░ą╝ąĖ, ą▓ąĮąĄą┤čĆčÅą▓čłąĖą╝ąĖčüčÅ ąĮą░ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéąĮąŠą╝ čĆčāą▒ąĄąČąĄ 600-800 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé (ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆčŗ ąĮą░ ą¦ąĄčéą╗ą░čüčüą║ąŠą╝ ąÜą░ą╝ąĮąĄ) [34]. ą¤ąĄčĆąĄą│čĆąĄčéčŗą╣ čäą╗čÄąĖą┤ čĆą░ąĘčĆčāčłą░ą╗ ąĖ ą┤ąĄąĘąĖąĮč鹥ą│čĆąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆčŗ čü ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą║ą▓ą░čĆčåą░, ą║ą░ąŠą╗ąĖąĮąĖčéą░, ą│ąĖą┤čĆąŠčüą╗čÄą┤čŗ, čĆčāą┤ąĮčŗčģ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ąĖ ą┤čĆ. ąÆčüąĄ čŹčéąĖ čäą░ąĘčŗ čāčüčéčĆąĄą╝ą╗čÅą╗ąĖčüčī ą▓ą▓ąĄčĆčģ ą▓ąŠ čäą╗čÄąĖą┤ąĖąĘą░čéąĮąŠą╝ ą┐ąŠč鹊ą║ąĄ, ąĘą░čģą▓ą░čéčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĖąĘ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ č鹊ą╗čē ąĘąĄčĆąĮą░ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ąĖąĘ ą║ą▓ą░čĆčåąĖč鹊ą▓, ąČąĖą╗čīąĮčŗą╣ ą║ą▓ą░čĆčå čü ąĘąŠą╗ąŠč鹊ą╝, čĆčāą┤ąĮčŗąĄ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čŗ (ą╝ąŠąĮą░čåąĖčé, ą║čüąĄąĮąŠčéąĖą╝, ąĮąĖąŠą▒ąĖąĄą▓čŗą╣ čĆčāčéąĖą╗, ą║ąŠą╗čāą╝ą▒ąĖčé, čĆčāčéąĖą╗) ąĖąĘ ą╝ąĄą╗ą║ąĖčģ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣, ą░ą╗ą╝ą░ąĘčŗ ąĖąĘ ą┐čĆąŠą╝ąĄąČčāč鹊čćąĮčŗčģ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║č鹊čĆąŠą▓. ą”ąĖčĆą║ąŠąĮ ą╝ąŠą│ ąĖąĘą▓ą╗ąĄą║ą░čéčīčüčÅ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĖąĘ čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą┐ąŠčĆąŠą┤ (ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ąĖąĘ ą│čĆą░ąĮąĖč鹊ą▓) ą▓čüąĄą╣ č鹊ą╗čēąĖ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ čĆą░ąĘąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ ŌĆō ąŠčé ą░čĆčģąĄčÅ ą┤ąŠ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠčÅ.

ąÉą│čĆąĄčüčüąĖą▓ąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĄą│čĆąĄčéčŗą╣ ą▓ąŠą┤ąĮąŠ-čāą│ą╗ąĄą║ąĖčüą╗ąŠčéąĮčŗą╣ čäą╗čÄąĖą┤ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé ą▓ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ ą┐čĆąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆąĄ 510┬▒35 ┬░ąĪ, čüąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ čĆą░čüč湥čéą░ ą┐ąŠ čéąĖčéą░ąĮ-čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ąŠą╝čā ą│ąĄąŠč鹥čĆą╝ąŠą╝ąĄčéčĆčā [35, 36] ą┐ąŠ čüčģąĄą╝ąĄ [1, 6]:

ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ, ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░čéčīčüčÅ ą║ą░ą║ ąĮą░ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ ą▓ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąĖąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąŠč鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆąĮąŠą│ąŠ čäą╗čÄąĖą┤ą░, čéą░ą║ ąĖ ą▓ ąĮąĖąĘą║ąŠč鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆąĮčāčÄ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčāčÄ čüčéą░ą┤ąĖčÄ čāąČąĄ ąĮą░ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ. ąśčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘą░ ą┤ą╗čÅ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čüąĖą┤ąĄčĆąĖčé-ą│ąĄą╝ą░čéąĖč鹊ą▓ąŠą│ąŠ čåąĄą╝ąĄąĮčéą░ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓ ąĮąĖąČąĮąĄą╣ č鹊ą╗čēąĖ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ (PR3mr1) ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗčéčī čĆą░ąĘčĆčāčłą░čÄčēąĖąĄčüčÅ čüą╗čÄą┤čŗ ąĖ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé. ą×ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ ą▓ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčāčÄ čüčéą░ą┤ąĖčÄ. ąŻą│ą╗ąĄą║ąĖčüą╗ąŠčéą░ ąĖą╝ąĄą╗ą░ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ, ąŠ č湥ą╝ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāąĄčé ąĖąĘąŠč鹊ą┐ąĮčŗą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ čāą│ą╗ąĄčĆąŠą┤ą░ ą▓ čüąĖą┤ąĄčĆąĖč鹥 [18], ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▒ą╗ąĖąĘąŠą║ ą║ čüąŠčüčéą░ą▓čā čāą│ą╗ąĄčĆąŠą┤ą░ ą░ą╗ą╝ą░ąĘąŠą▓ ąĖąĘ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ, ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčēąĖčģ ąĖąĘ ą╝ą░ąĮčéąĖą╣ąĮčŗčģ 菹║ą╗ąŠą│ąĖč鹊ą▓ [37]. ąōąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠ-ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆč乊ą│ąĄąĮąĮą░čÅ ą╝ąŠą┤ąĄą╗čī ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ čĆčāą┤ąŠą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ čüąĮąĖą╝ą░ąĄčé ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄčćąĖčÅ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĮąŠą╣ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ.

ąōą╗čāą▒ąĖąĮąĮčŗą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ą┤ą░ąĄčé ąĖąĮč乊čĆą╝ą░čåąĖčÄ ąŠ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ą║ą╗ą░čüč鹊ą│ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ą▓ą░čĆčåą░ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čüą░ą╝ą╝ąĖč鹊ą▓ąŠą╣ ąĖ ą│čĆą░ą▓ąĄą╗ąĖč鹊ą▓ąŠą╣ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąĮąŠčüčéąĖ (čĆąĖčü.3), ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąĮąĄčé ąĮą░ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą▓ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ. ąóąŠ ąČąĄ čüą░ą╝ąŠąĄ ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčüčÅ ą║ąŠ ą▓čüąĄą╝ čĆčāą┤ąĮčŗą╝ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ą░ą╝, ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĮąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▓ ą┐ąŠą┤čüčéąĖą╗ą░čÄčēąĄą╣ č鹊ą╗čēąĄ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗčģ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ ą╗čāąĮą▓ąŠąČčüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ. ą¤čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą░ą╗ą╝ą░ąĘą░ ą▓ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖąĖ ąśč湥čéčŖčÄ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ąĖąĘ ąĮąĄą░ą╗ą╝ą░ąĘąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ ą║ąĖą╝ą▒ąĄčĆą╗ąĖč鹊ą▓čŗčģ čéčĆčāą▒ąŠą║ (ąŻą╝ą▒ąĖąĮčüą║ąŠą╣, ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄąĮčüą║ąŠą╣ ąĖ ąÆąŠą┤ąŠčĆą░ąĘą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣), ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĖčģčüčÅ ą▓ 12-14 ą║ą╝ čÄą│ąŠ-ą▓ąŠčüč鹊čćąĮąĄąĄ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗čÅ, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé čéčĆčāą▒ąŠą║ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖą╣, ą░ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄą║čćąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ą╗ąŠą║ą░ą╗ąĖąĘčāąĄčéčüčÅ ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ą░čģ. ąÉą╗ą╝ą░ąĘčŗ, ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĖąĄčüčÅ ą▓ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ąśč湥čéčŖčÄ, ąĖą╝ąĄčÄčé ąĖąĮąŠąĄ, ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░čĆčÅą┤čā čü ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą║ąŠą╝ą┐ąŠąĮąĄąĮčéą░ą╝ąĖ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣. ąĀčāą┤ąŠą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąśč湥čéčŖčÄ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆčüą┐ąĄą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ ą▓ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░, Au, Y, Nb, Ce, La, Nd. ąĪčĆąĄą┤ąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĖčÅ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ą▓ čĆčÅą┤ąĄ ą┐čĆąŠą▒ ą▓ąŠ čäčĆą░ą║čåąĖąĖ 0,10-0,25 ą╝ą╝ čåąĖčĆą║ąŠąĮ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 50 ą▓ąĄčü.% ąŠčé čéčÅąČąĄą╗ąŠą│ąŠ čłą╗ąĖčģą░ ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖąĮč鹥čĆąĄčü.

ą×čéą┤ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ąĘą░čüą╗čāąČąĖą▓ą░ąĄčé čåąĖčĆą║ąŠąĮ ą║ą░ą║ čü č鹊č湥ą║ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ ą│ąĄąĮąĄčéąĖą║ąŠ-ąĖąĮč乊čĆą╝ą░čåąĖąŠąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░, čéą░ą║ ąĖ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠą╣. ąŚą░ą┐ą░čüčŗ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ą┐ąŠ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖąĖ ąĪ2 ąĮą░ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ąĖ 12 ą║ą╝2 ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čāčćą░čüčéą║ą░ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ čüąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ 151 čéčŗčü. čé ZrO2 [1]; ą┐ąŠ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖąĖ ąĀ1 č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮą░ ą╗ąĖčåąĄąĮąĘąĖąŠąĮąĮąŠą╝ čāčćą░čüčéą║ąĄ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤čīčÄ 35 ą║ą╝2 ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČą░čÄčéčüčÅ ą║ 1 ą╝ą╗ąĮ čé (ą┐ąŠ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ąÉą× ┬½ąĀąŻąĪąóąśąóąÉąØ┬╗). ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą┐ąŠčĆąŠą┤čŗ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ ąóąĖą╝ą░ąĮą░, čćč鹊 ą┤ąŠą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ąĄą│ąŠ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĮčŗą╝ąĖ ą│ąĄąŠčģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéčÅą╝ąĖ ŌĆō ąĖąĘąŠą╝ąŠčĆčäąĖąĘą╝ąŠą╝ čĆąĄą┤ą║ąŠąĘąĄą╝ąĄą╗čīąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓ ą┐ąŠ ą║čüąĄąĮąŠčéąĖą╝ąŠą▓ąŠą╣ čüčģąĄą╝ąĄ [30, 31]:

ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, čŹčéąĖą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ ą▒čŗą╗ąĖ ą│čĆą░ąĮąĖčéčŗ ą▓ąŠąĘčĆą░čüč鹊ą╝ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 1200 ąĖ 1500 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé, ąŠčéą▓ąĄčćą░čÄčēąĖą╝ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮčŗą╝ ą┐ąĖą║ą░ą╝ ąĮą░ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéąĮčŗčģ ą┤ąĖą░ą│čĆą░ą╝ą╝ą░čģ ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ąŠąĖčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓. ąŁč鹊 ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĮąĄ ą┤ąŠą┐čāčüą║ą░ąĄčé čéčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆčéąĖčĆąŠą▓ą║čā čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąĖąĘ čüą╝ąĄąČąĮčŗčģ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąŠą▓, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąĮąĖ ąĮą░ ąŻčĆą░ą╗ąĄ, ąĮąĖ ąĮą░ ążąĄąĮąĮąŠčüą║ą░ąĮą┤ąĖąĮą░ą▓čüą║ąŠą╝ čēąĖč鹥 ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗčģ ą│ąĄąŠčģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąĮąĄ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮąŠ.

ąóčĆčāą┤ąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī, čćč鹊ą▒čŗ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗąĄ ą╝ą░čüčüčŗ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄąĮąĄčüąĄąĮčŗ ą▓ąĄčéčĆąŠą╝ ąĖą╗ąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖą╝ąĖ č鹥č湥ąĮąĖčÅą╝ąĖ ąĘą░ čéčŗčüčÅčćąĖ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą▓ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ąŠčé ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čēąĖčéą░ ąĖą╗ąĖ ąŻčĆą░ą╗ą░, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą▓ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ čåąĖčĆą║ąŠąĮ-čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą▓čŗčłąĄą╗ąĄąČą░čēąĄąĄ ą░ą╗ą╝ą░ąĘ-ąĘąŠą╗ąŠč鹊-čĆąĄą┤ą║ąŠą╝ąĄčéą░ą╗ą╗čīąĮąŠ-čĆąĄą┤ą║ąŠąĘąĄą╝ąĄą╗čīąĮąŠ-čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąśč湥čéčŖčÄ. ą£ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ŌĆō čüčĆąĄą┤ąĮčÅčÅ ąŠą║ą░čéą░ąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ čģąŠčĆąŠčłą░čÅ čüąŠčģčĆą░ąĮąĮąŠčüčéčī ŌĆō ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 ąĘąĄčĆąĮą░ ąĖ ą║čĆąĖčüčéą░ą╗ą╗čŗ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąĖą╝ąĄčÄčé ą▒ą╗ąĖąČąĮąĖą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ čüąĮąŠčüą░. ąØą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ą╝ą░čüčü ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮčŗą╝, ą░ ąĮąĄ ą╗ą░č鹥čĆą░ą╗čīąĮčŗą╝.

ąØą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą│ąŠ-ą│ąĄąŠčģčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčé ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ (ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮčŗą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░) čüą╗ąŠąČąĄąĮ ą┐ąŠčĆąŠą┤ą░ą╝ąĖ ą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ ąĖ, ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąæąĄą╗ąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą┤ą▓ąĖąČąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠčÅčüą░. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą┐ą░ą╗ąĄąŠą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ą░čÅ ą║ąŠą╗ą╗ąĖąĘąĖąŠąĮąĮą░čÅ čüčéčĆčāą║čéčāčĆą░, ąŠčĆąĖąĄąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮą░čÅ ą▓ čüąĄą▓ąĄčĆąŠ-ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╝ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ, ąĖą╝ąĄąĄčé ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą┤ ą£ąĄąĘąĄąĮčüą║čāčÄ čüąĖąĮąĄą║ą╗ąĖąĘčā ąĖ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĖą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮ. ąśąĘąŠč鹊ą┐ąĮąŠ-ą│ąĄąŠčģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ (570-3200 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé) [30, 31] čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖąĘčāčÄčé ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéąĮčŗąĄ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąŠčĆąŠą┤, čüą╗ą░ą│ą░čÄčēąĖčģ čéąĖą╝ą░ąĮčüą║ąĖą╣ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčé. ąæą╗ąĖąĘą║ąĖąĄ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéąĮčŗčģ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖčüčéąĖą║ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ čĆčāą┤ąŠą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓čŗą▓ąŠą┤ ąŠ ąĄą┤ąĖąĮąŠą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąĄ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ą▓ ąŠą▒ąŠąĖčģ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║čéą░čģ. ąÆąŠąĘčĆą░čüčéąĮčŗąĄ čĆčāą▒ąĄąČąĖ (ąŠčé ą░čĆčģąĄčÅ ą┤ąŠ čĆąĖč乥čÅ-ą▓ąĄąĮą┤ą░) ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅčÄčéčüčÅ ą▓ ąĖąĘąŠč鹊ą┐ąĮąŠ-ą│ąĄąŠčģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅčģ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░, ą╝ąŠąĮą░čåąĖčéą░, čĆčāčéąĖą╗ą░ ąĖ ą┐ą╗ą░čéąĖąĮąŠąĖą┤ąŠą▓ [30-32].

ąöą╗čÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą│ąĄąĮąĄčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĮąŠčüčéąĖ ąĘąĄčĆąĄąĮ ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĮčŗčģ čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ ąĖąĘ ąĖąĘčāčćą░ąĄą╝čŗčģ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ąŠą┐čŗčé ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮčŗčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╣. ą¤čĆąĖą╝ąĄčĆčŗ ą░ąĮąŠą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓čā čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ ąĖąĘ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ ą┐ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓čā ąĖ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéčā ą┐ąŠčĆąŠą┤ ąŠą▒čŖąĄą┤ąĖąĮčÅąĄčé ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ čäą╗čÄąĖą┤ąŠą▓, ąŠą▒ąŠą│ą░čēąĄąĮąĮčŗčģ ąĮąĄčüąŠą▓ą╝ąĄčüčéąĖą╝čŗą╝ąĖ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéą░ą╝ąĖ (HFSE ąĖ REE), ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ąĮąĄą╝ąŠą▒ąĖą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą┐čĆąĖ ą╝ą░ą│ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆčäąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░čģ [38]. ąÆ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░čģ ąĖąĘ ą╝ąĄčéą░ąŠčüą░ą┤ą║ąŠą▓ ąöą░ą╗čĆą░ą┤ąĖą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░ ą▓ ą©ąŠčéą╗ą░ąĮą┤ąĖąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čŗčÅą▓ą╗ąĄąĮąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąŠąĄ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ Y (ą┤ąŠ 5 ą╝ą░čü.% Y2O3), ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą┐čĆąĖ ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮąŠą╣ čäą╗čÄąĖą┤ąĮąŠą╣ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤ [39]. ąĪąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ Th/U, ą▒ą╗ąĖąĘą║ąŠąĄ ą║ 0,1-0,3 ą┤ą╗čÅ čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ čü čüąĄą║č鹊čĆąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąĘąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖ čÅą┤ąĄčĆ čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓, čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāąĄčé ą┤ąĖą░ą┐ą░ąĘąŠąĮčā ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮ Th/U ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ čā ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆčäąĖč湥čüą║ąĖčģ čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ [40]. ąōčĆą░ąĮčāą╗ąĖč鹊ą▓čŗąĄ čåąĖčĆą║ąŠąĮčŗ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ čüčĆąĄą┤ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčåąĖą╣ čüą▓ąŠąĄą╣ ąŠą║čĆą░čüą║ąŠą╣: ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ čŹč鹊 ąĘąĄčĆąĮą░ ą▒ąĄčüčåą▓ąĄčéąĮčŗąĄ ąĖą╗ąĖ čüą▓ąĄčéą╗ąŠ-čĆąŠąĘąŠą▓čŗąĄ čü ┬½ą░ą╗ą╝ą░ąĘąĮčŗą╝┬╗ ą▒ą╗ąĄčüą║ąŠą╝; ą┤ą╗čÅ ąĮąĖčģ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĮą░ [41, 42] ąĖąĘąŠą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮą░čÅ ąĖą╗ąĖ ąŠą║čĆčāą│ą╗ą░čÅ č乊čĆą╝ą░ ąĘąĄčĆąĄąĮ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░, ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčēą░čÅ čäčāčéą▒ąŠą╗čīąĮčŗą╣ ą╝čÅčć. ąÆčŗčüąŠą║ą░čÅ čüč鹥ą┐ąĄąĮčī čäčĆą░ą║čåąĖąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ LREE ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčåąĖąĖ č鹥ą╝ąĮčŗčģ ą▓ CL-ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ [43], ąĘąŠąĮčŗ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ ąĮąĖčģ ąĖ čćą░čüčéčī čÅą┤ąĄčĆ ąĮą░ ą┤ąĖčüą║čĆąĖą╝ąĖąĮą░ąĮčéąĮčŗčģ ą┤ąĖą░ą│čĆą░ą╝ą╝ą░čģ Ca ŌĆō U, SmN/LaN ŌĆō La ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┐ąŠą┐ą░ą┤ą░čÄčé ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģ čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ ąĖ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéčī ą┐ąŠčĆąĖčüčéčŗčģ čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮąŠą╣ čäą╗čÄąĖą┤ąĮąŠą╣ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ.

ą¤čĆąĄą┤ą▓ą░čĆąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ą┤ą░čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ U-Pb ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╝ (SHRIMP-II, ą”ąśąś ąÆąĪąĢąōąĢąś) ąĖąĘ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ ą┐ąŠą┤ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąĖą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄą╝ ą┤ą░čÄčé ąĖąĮč鹥čĆą▓ą░ą╗ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖą╣ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ 1,1-2,2 ą╝ą╗čĆą┤ ą╗ąĄčé čü ą┤ą▓čāą╝čÅ č湥čéą║ąĖą╝ąĖ ą╝ą░ą║čüąĖą╝čāą╝ą░ą╝ąĖ ŌĆō 1100-1200 ąĖ 1450-1550 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé, ŌĆō ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▒ą╗ąĖąĘą║ąĖ čéą░ą║ąĖą╝ ąČąĄ ą┐ąĖą║ą░ą╝ ą┤ą╗čÅ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąŠą┐ąĖčüčŗą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓. ą¤ąŠ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╣ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą│ąŠ [44], ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ [28] ąĖ ą«ąČąĮąŠą│ąŠ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ [45], ą▓ ą┐ąŠčĆąŠą┤ą░čģ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé čåąĖčĆą║ąŠąĮ ą▓ąŠąĘčĆą░čüč鹊ą╝ ą╝ąŠą╗ąŠąČąĄ 1000-1100 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé. ąŁčéąĖ ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĖą░ą╗čīąĮąŠ ąŠčéą╗ąĖčćą░čÄčéčüčÅ ąŠčé čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹊ą▓ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąĖąĘ čĆčāą┤ąŠą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ą│ą┤ąĄ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ ą┤ąŠą╗čÅ ąĘąĄčĆąĄąĮ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ (570-1000 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé), ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗčéčī ą┐čĆąĖąĮąĄčüąĄąĮčŗ ąĖąĘ čüąŠčüąĄą┤ąĮąĖčģ ą┐čĆąŠą▓ąĖąĮčåąĖą╣.

ą¤ąŠ ą▓čüąĄą╝ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ą░ą╝ ą┐ąŠą┤čüčéąĖą╗ą░čÄčēąĖąĄ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖąĄ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗąĄ čüą╗ą░ąĮčåčŗ ą╗čāąĮą▓ąŠąČčüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗčéčī ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąĖ čéąĖčéą░ąĮą░ ą┤ą╗čÅ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą│ąĖą│ą░ąĮčéčüą║ąŠą│ąŠ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ čåąĖčĆą║ąŠąĮ-čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ. ąöą░ąĮąĮčŗąĄ, ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĮčŗąĄ ą┐ąŠ čåąĖčĆą║ąŠąĮčā ąĖąĘ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ, ą░ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗąĄ čāčüč鹊ą╣čćąĖą▓ąŠ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅčÄčēąĖąĄčüčÅ ą┤ą░čéąĖčĆąŠą▓ą║ąĖ čü ą▓ąŠąĘčĆą░čüč鹊ą╝ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 600 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé ąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čĆąĄą┤ą║ąŠčŹą╗ąĄą╝ąĄąĮčéąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ čŹč鹊ą│ąŠ čåąĖčĆą║ąŠąĮą░, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąŠ čĆčāčéąĖą╗čā ąĖ ą╝ąŠąĮą░čåąĖčéčā ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé ąĄą┤ąĖąĮąŠą│ąŠ čüąŠą▒čŗčéąĖčÅ, ą▓čŗčÅą▓ą╗čÅčÄčé ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╣ čĆčāą▒ąĄąČ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ŌĆō ąŠą║ąŠą╗ąŠ 600 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé [29]. ąŁč鹊čé ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé ą╝ąŠąČąĮąŠ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčī ą║ą░ą║ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮčŗčģ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓, ąŠą▒čāčüą╗ąŠą▓ąĖą▓čłąĖąĄ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ. ą£ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 ą▒čŗą╗ ąĄą┤ąĖąĮčŗą╣ ą╗ąŠą║ą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓ąŠą╣ (Mg, Mn, V, Nb, Cr-ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé-Fe-čĆčāčéąĖą╗-ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗-ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ), čåąĖčĆą║ąŠąĮąŠą▓ąŠą╣ ąĖ čĆąĄą┤ą║ąŠąĘąĄą╝ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą░čüčüąŠčåąĖą░čåąĖą╣ ą┤ą╗čÅ ą┤ą▓čāčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ čĆčāą┤ąŠą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ.

ąóąĖčéą░ąĮąŠą▓ą░čÅ ą░čüčüąŠčåąĖą░čåąĖčÅ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą▓ ą║ąŠąĮą│ą╗ąŠą▒čĆąĄčćąĖąĖ ąśč湥čéčŖčÄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ą╗ąĖą▒ąŠ ąĖąĘ ą╝ą░ą╗ąŠčĆčāč湥ą╣čüą║ąŠą╣ (PR3mr) čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮąŠą╣ č鹊ą╗čēąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ą╗ąĖą▒ąŠ ąĖąĘ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░. ąÉčĆąĄą░ą╗ čüą▒ąŠčĆą░ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓, ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓čāčÄčēąĖčģ ą▓ ąĮąĖčģ, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąŠčéą╗ąĖčćą░ąĄčéčüčÅ. ąĪčāą┤čÅ ą┐ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéčā čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąĖąĘ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ (ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĄ ąĘąĄčĆąĄąĮ ą░čĆčģąĄą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░) ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ čćą░čüčéąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ (ą░ą╗ą╝ą░ąĘąŠą▓, čåąĖčĆą║ąŠąĮą░ ąĖ ą┤čĆ.) ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĮčŗą╣.

ąØą░ čüąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ ąĮą░ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāčÄčé ą▓ąĖą┤ąĖą╝čŗąĄ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ, čĆą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ąĄą╝čŗčģ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖą╣. ą×čüčéą░ąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī č鹊ą╗čīą║ąŠ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĮčŗą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ą┤ą╗čÅ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓. ą£ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą┐ąŠ čéąĖą┐ąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéčÅą╝ ą▒ą╗ąĖąĘą║ąĖ ą║ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąŠąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčēąĖą╝ ąĖ ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĮčŗą╝ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ą░ą╝ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓ [3, 16], ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĄčüčéčī ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 ąŠą┤ąĮąĖą╝ ąĖąĘ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓ ąŠą▒ąŠąĖčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆčŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ ą│čĆčÅą┤ąĄ ą¦ąĄčéą╗ą░čüčüą║ąĖą╣ ąÜą░ą╝ąĄąĮčī ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčé ą║čĆčāą┐ąĮčŗąĄ ą┤ą░ą╣ą║ąŠą▓čŗąĄ ą┐ąŠą╗čÅ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤čīčÄ ą▓ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┤ąĄčüčÅčéą║ąŠą▓ ą║ą▓ą░ą┤čĆą░čéąĮčŗčģ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓ [16, 34]. ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, čćč鹊 ą▓ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ ą┐ąŠą┤ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąĖą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░čģąŠą┤čÅčéčüčÅ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ ą║čĆčāą┐ąĮčŗąĄ ą┤ą░ą╣ą║ąŠą▓čŗąĄ ą┐ąŠą╗čÅ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓, ąĖ ąŠąĮąĖ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗčéčī ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čŹčéąĖčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓. ąĪą░ą╝čŗąĄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗąĄ ąĖ ąĖąĘčāč湥ąĮąĮčŗąĄ ą▓ ą¦ąĄčéą╗ą░čüčüą║ąŠą╝ ąÜą░ą╝ąĮąĄ ŌĆō ąÜąŠčüčīčÄčüą║ąŠąĄ, ąæąŠą▒čĆąŠą▓čüą║ąŠąĄ ąĖ ą×ą║čéčÅą▒čĆčīčüą║ąŠąĄ ą┤ą░ą╣ą║ąŠą▓čŗąĄ ą┐ąŠą╗čÅ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓. ą¤ąŠ Rb-Sr ąĖąĘąŠč鹊ą┐ąĮčŗą╝ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮą░čÅ čüąŠą▓ąŠą║čāą┐ąĮąŠčüčéčī ą┐čĆąŠą▒ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓ ąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄčé ąĖąĘąŠčģčĆąŠąĮčā čü ąĮąĄąŠą┐čĆąŠč鹥čĆąŠąĘąŠą╣čüą║ąĖą╝ ą▓ąŠąĘčĆą░čüč鹊ą╝ 819┬▒19 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé [34]. ąóą░ą║ąČąĄ ąĄčüčéčī ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓čŗąĄ ą┤ą░ą╣ą║ąĖ ą▓ąŠąĘčĆą░čüč鹊ą╝ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 606┬▒10 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé, ąŠą┤ąĮąŠą▓ąŠąĘčĆą░čüčéąĮčŗąĄ čü č湥čéą╗ą░čüčüą║ąĖą╝ąĖ ą║ą░čĆą▒ąŠąĮą░čéąĖčéą░ą╝ąĖ. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░, ą║čĆąŠą╝ąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąŠčéąĖčéą░ąĮąĖčüčéčŗčģ č湥čéą╗ą░čüčüą║ąĖčģ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓ (čüą┐ąĄčüčüą░čĆčéąĖč鹊ą▓ ąĖ ą║ąŠą╝ą┐č鹊ąĮąĖč鹊ą▓), ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī ąĖ čēąĄą╗ąŠčćąĮčŗąĄ ą▒ą░ąĘą░ą╗čīčéčŗ ąÆąŠą╗čīčüą║ąŠ-ąÆčŗą╝čüą║ąŠą╣ ą│čĆčÅą┤čŗ [16]. ąÆąŠąĘčĆą░čüčé čĆčāą┤ąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ (č鹊čĆąĖčéą░, ą╝ąŠąĮą░čåąĖčéą░ ąĖ čéą░ąĮčéą░ą╗ąŠ-ąĮąĖąŠą▒ą░č鹊ą▓) ąĖąĘ ąØąŠą▓ąŠą▒ąŠą▒čĆąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąĮąŠą│ąŠ čĆąĄą┤ą║ąŠą╝ąĄčéą░ą╗ą╗čīąĮąŠ-č鹊čĆąĖą╣-čĆąĄą┤ą║ąŠąĘąĄą╝ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ąóąĖą╝ą░ąĮąĄ ą▒čŗą╗ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮ Sm-Nd-ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╝ ŌĆō 581┬▒47 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé [46]. ąŁč鹊 čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāąĄčé ąŠ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ąĄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░čåąĖąĖ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą╝ą░ą│ą╝čŗ ąĮą░ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ąóąĖą╝ą░ąĮąĄ, ąŠčģą▓ą░čéčŗą▓ą░čÄčēąĄą╝ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 200 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé [16, 34]. ąØąŠ čŹč鹊 ąĮąĄ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ čĆčāą┤ąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣. ąśčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ ą╝ąŠąĮą░čåąĖčéą░, čåąĖčĆą║ąŠąĮą░, ą║ąŠą╗čāą╝ą▒ąĖčéą░, čĆčāčéąĖą╗ą░ ąĖ ą┐čĆąŠčćąĖčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗčéčī ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ, čŹčłąĄą╗ąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ čĆą░ąĘąĮąŠą╣ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ, ą╝ąĄą╗ą║ąĖąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čéą░ą║ąĖčģ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮčŗčģ ąĖčüą║ąŠą┐ą░ąĄą╝čŗčģ.

ąĪą╗ąŠąČąĮčŗą╝ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüąŠą╝ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüą░ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą╝ą░čüčü ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░. ąĢčüčéčī ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆčŗ ą┐ąŠą┤ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄą╝ ą░ą│čĆąĄčüčüąĖą▓ąĮčŗčģ čäą╗čÄąĖą┤ąŠą▓ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ čĆą░ąĘčĆčāčłą░čéčīčüčÅ, ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÅ ą┤ąĄąĘąĖąĮč鹥ą│čĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤čŗ (ą║ąŠčĆčŗ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ). ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą▒ąĖąŠčéąĖčé ąĖąĘ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓ ą╝ąŠą│ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░čéčīčüčÅ ą▓ ą║ą░ąŠą╗ąĖąĮąĖčé ąĖ ą│ąĖą┤čĆąŠą╝čāčüą║ąŠą▓ąĖčé-ąĖą╗ą╗ąĖčé, ą░ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé ŌĆō ą▓ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ, čüąĖą┤ąĄčĆąĖčé ąĖ ą│ąĄą╝ą░čéąĖčé. ąŁč鹊 ąĖ ąĄčüčéčī ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąŠąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčēąĖąĄ ąĖ čĆčāą┤ąĮčŗąĄ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čŗ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ. ąöą▓ąĖąČčāčēąĖą╝ čäą░ą║č鹊čĆąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ą▓ą▓ąĄčĆčģ ą▒čŗą╗ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆčäąĖč湥čüą║ąĖąĄ čäą╗čÄąĖą┤čŗ (ą▓ąŠą┤ą░ ąĖ čāą│ą╗ąĄą║ąĖčüą╗ąŠčéą░), č鹥ą┐ą╗ąŠą▓čāčÄ čŹąĮąĄčĆą│ąĖčÄ ą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ąĮąĄą┤čĆčÅčÄčēąĖąĄčüčÅ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖąĄ ą╝ą░ą│ą╝čŗ ąĖą╗ąĖ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čäą░ąĘčŗ čüą░ą╝ąĖčģ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓. ą£ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī ą┤ą▓ąĄ čäą░ąĘčŗ ą╝ą░ą│ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ŌĆō čĆąĖč乥ą╣čüą║čāčÄ (700-600 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé) ąĖ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║čāčÄ (370-360 ą╝ą╗ąĮ ą╗ąĄčé). ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ą░ ą║ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ą▓č鹊čĆą░čÅ ąŠą▒čāčüą╗ąŠą▓ąĖą╗ą░ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ čĆčāą┤ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ą┤ą╗čÅ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśč湥čéčŖčÄ ąĖ ąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ ą▓ą▓ąĄčĆčģ ą┐ąŠ čĆą░ąĘčĆąĄąĘčā. ąÆč鹊čĆą░čÅ čäą░ąĘą░ ą▓ąĮąĄą┤čĆąĄąĮąĖčÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ą░ čāąČąĄ čüą╗ąŠąČąĖą▓čłčāčÄčüčÅ ą┐čĆąŠąĮąĖčåą░ąĄą╝čāčÄ ąĘąŠąĮčā čĆą░ąĘą╗ąŠą╝ąŠą▓. ą× ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ čāą│ą╗ąĄą║ąĖčüą╗ąŠčéčŗ ą▓ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄą╝ąŠą╝ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗąĄ ą╝ą░čüčüčŗ čüąĖą┤ąĄčĆąĖčéą░ ą▓ ą¤ąĖąČąĄą╝-čüą║ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ąĖ ąĮą░čüčŗčēąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ą░ą╗čīčåąĖč鹊ą╝ ą▓čŗčłąĄą╗ąĄąČą░čēąĖąĄ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą┤ąĄą▓ąŠąĮčüą║ąĖąĄ ą▒ą░ąĘą░ą╗čīč鹊ą▓čŗąĄ čéčāčäčŗ (D3vl) ą▓ą░ą╗čüąŠą▓čüą║ąŠą╣ čüą▓ąĖčéčŗ.

ąŚą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ

ąŻąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐ąŠ ąĘą░ą┐ą░čüą░ą╝ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąóąĖą╝ą░ąĮą░ ŌĆō ą»čĆąĄą│čüą║ąŠąĄ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ ŌĆō ąŠčéąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ą║ ąŠą┤ąĮąŠą╝čā ą│ąĄąĮąĄčéąĖč湥čüą║ąŠą╝čā čéąĖą┐čā ą╝ąĄčéą░ą╝ąŠčĆč乊ą│ąĄąĮąĮčŗčģ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ-ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣. ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčüčÅ ą║ ąŠčüąŠą▒ąŠą╝čā ą┐ąŠą┤čéąĖą┐čā ŌĆō ą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗-ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ-ą║ą▓ą░čĆčåąĄą▓ąŠą╝čā.

ą¤ąĄčĆą▓ąĖčćąĮčŗą╝ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą╝ ąŠą▒ąŠąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčé. ąøąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ ą║ą░ą║ ą║ąŠąĮąĄčćąĮą░čÅ čäą░ąĘą░ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ ąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄčéčüčÅ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą╝ąĮąŠą│ąŠčüčéą░ą┤ąĖą╣ąĮąŠą│ąŠ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░ čü čāčćą░čüčéąĖąĄą╝ čāą│ą╗ąĄą║ąĖčüą╗ąŠčéąĮąŠą│ąŠ čäą╗čÄąĖą┤ą░. ą¢ąĄą╗ąĄąĘąŠ ą▓čŗąĮąŠčüąĖčéčüčÅ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆą▓ąĖčćąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ą░ (ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéŌåÆFe-čĆčāčéąĖą╗ŌåÆą┐čüąĄą▓ą┤ąŠčĆčāčéąĖą╗ŌåÆą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ+čĆčāčéąĖą╗) ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą▒ąĖą║ą░čĆą▒ąŠąĮą░čéą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄčéčüčÅ ą▓ čüąĖą┤ąĄčĆąĖčé ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą║ą░ąŠą╗ąĖąĮąĖč鹊ą╝, ą│ąĖą┤čĆąŠą╝čāčüą║ąŠą▓ąĖč鹊ą╝ ąĖ ą│ąĄą╝ą░čéąĖč鹊ą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄčé ą║čĆąĄą┐ą║ąĖą╣ čåąĄą╝ąĄąĮčé čĆčāą┤ąĮčŗčģ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓.

ą»čĆąĄą│čüą║ąŠąĄ ąĖ ą¤ąĖąČąĄą╝čüą║ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ ą╝ąŠą│čāčé čüčćąĖčéą░čéčīčüčÅ čĆąŠčüčüčŗą┐čÅą╝ąĖ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčćą░čÄčé ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝čŗą╝ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ą░ą╝: ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠąĄ ąĖčüą║ąŠą┐ą░ąĄą╝ąŠąĄ ŌĆō čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗąĄ čäą░ąĘčŗ ąĮąĄ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ą▓ ą▓ąŠą┤ąĮčŗčģ ą┐ąŠč鹊ą║ą░čģ (ąŠąĮąĖ čģčĆčāą┐ą║ąĖąĄ) ąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥, čéą░ą║ ąČąĄ ą║ą░ą║ ąĖ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╣ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąŠąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčēąĖą╣ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąŠą▓ ŌĆō ą║ą╗ą░čüč鹊ą│ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĮąĄąŠą║ą░čéą░ąĮąĮčŗą╣ ą║ą▓ą░čĆčå (ą░ą▒čĆą░ąĘąĖą▓ąĮčŗą╣ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗). ąÆč鹊čĆąĖčćąĮčŗą╣ ą│ąĖą┤čĆąŠč鹥čĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗą╣ čüąĖą┤ąĄčĆąĖčé ąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄčé ą║čĆąĄą┐ą║čāčÄ čüą▓čÅąĘą║čā (čåąĄą╝ąĄąĮčé) ą╝ąĄąČą┤čā ą▓čüąĄą╝ąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā čĆčāą┤ąĮčŗąĄ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ąĖ ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčćą░čÄčé ą▓č鹊čĆąŠą╝čā ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║čā čĆąŠčüčüčŗą┐ąĄą╣ ŌĆō ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ ą║ąŠą╝ą┐ąŠąĮąĄąĮčéčŗ ąĮąĄ ąĮą░čģąŠą┤čÅčéčüčÅ ą▓ čĆčŗčģą╗ąŠą╣ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąĄ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮčŗčģ ąĘąĄčĆąĄąĮ (ą┤ą╗čÅ ąĖčģ ąĖąĘą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĖąĘ ą░ą│čĆąĄą│ą░č鹊ą▓ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒čāčÄčéčüčÅ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐čĆąĖąĄą╝čŗ).

ąĀąĖč乥ą╣čüą║ąĖąĄ ą│ą╗ąĖąĮąĖčüčéčŗąĄ čüą╗ą░ąĮčåčŗ ąĮąĄ ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ čéąĖčéą░ąĮą░ ą┤ą▓čāčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ąóąĖą╝ą░ąĮą░, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą┐ąŠ ąĮąĖą╝ ąĮąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčéčüčÅ ą╝ąŠčēąĮčŗąĄ ą║ą╗ą░čüčüąĖč湥čüą║ąĖąĄ, ąĘąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗąĄ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą║ąŠčĆčŗ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ, ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮčŗąĄ ą┤ą╗čÅ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĘą░ą┐ą░čüąŠą▓. ąÉ čā ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ ą▓ čĆąĖč乥ą╣čüą║ąĖčģ čüą╗ą░ąĮčåą░čģ (┬½čćąĖčüčéčŗą╣┬╗ ąŠčé ąŠą▒čŗčćąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ ąĮąĄą│ąŠ čéąĖą┐ąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗčģ ą┐čĆąĖą╝ąĄčüąĄą╣) ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąŠą▒ą╗ąĖą║, ą▓ ąŠčéą╗ąĖčćąĖąĄ ąŠčé čĆąĄą╗ąĖą║č鹊ą▓ąŠą│ąŠ ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéą░ (ą▒ąŠą│ą░čé Mg, Mn, V, Nb, Cr) ą▓ ąŠą▒ąŠąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅčģ. ąÉąĮą░čéą░ąĘąŠą▓čŗą╣ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┐ąŠ čüą╗ą░ąĮčåąĄą▓ąŠą╝čā ąĖą╗čīą╝ąĄąĮąĖčéčā, ą╝ąĖąĮąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮ ą▓ čéąĖčéą░ąĮąŠąĮąŠčüąĮčŗčģ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąĖą║ą░čģ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣, ą│ą┤ąĄ ą┐čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ąĄčé čĆčāčéąĖą╗ąŠą▓čŗą╣ ą╗ąĄą╣ą║ąŠą║čüąĄąĮ.

ąæąŠą╗čīčłąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ čŹčéąĖčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą┐ąŠ čüą┐ąĄą║čéčĆčā ą░ą║čåąĄčüčüąŠčĆąĮčŗčģ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą▓ ą╝ąŠą│čāčé ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖčéčī ą╝ą░ą│ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ ąĖ čēąĄą╗ąŠčćąĮąŠ-čāą╗čīčéčĆą░ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤čŗ. ą×ą┤ąĮąĖą╝ ąĖąĘ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ čéąĖčéą░ąĮąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüč鹊čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗčéčī ą║ąŠčĆčŗ ą▓čŗą▓ąĄčéčĆąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ą┤ą░ą╣ą║ąŠą▓čŗą╝ ą┐ąŠą╗čÅą╝ ą╗ą░ą╝ą┐čĆąŠčäąĖčĆąŠą▓, ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗčģ č湥čéą╗ą░čüčüą║ąĖą╝.