Комплексная оценка и анализ перспектив нефтегазоносности мезо-кайнозойских отложений Северного Кавказа

Аннотация

На современном этапе развитие нефтегазовой отрасли Российской Федерации невозможно без пополнения сырьевой базы, поэтому актуальной задачей является проведение исследований, поисков и оценка перспектив нефтегазоносности на неразведанных территориях. Целью исследований является анализ фаций и мощностей, выбор методики поисково-разведочных работ в коллекторах, комплексная оценка перспектив нефтегазоносности на основе экспериментальных исследований и построение карты перспектив нефтегазоносности исследуемого комплекса отложений. Методика проведенных исследований заключалась в выявлении и трассировании зон повышенной трещиноватости путем качественной интерпретации временных сейсмических разрезов. В исследованиях использовались методы качественной интерпретации временных сейсмических разрезов, модель физических, физико-химических и геохимических критериев, разработанная И.А.Бурлаковым, газогеохимическая съемка и корреляционный анализ. Также использовался ряд поисковых критериев, установленных на основе анализа эталонных сейсмических материалов по хорошо изученным площадям в сопоставлении с результатами испытаний скважин. Составлен структурный план прогнозных перспектив нефтегазоностности исследуемой территории; выделены перспективные на нефть и газ зональные и локальные объекты. Графические построения распределений концентраций Eh, рН и различных газогеохимических показателей позволили выделить зоны возможного проявления нефтегазовых скоплений и приступить к их детальному обследованию. Обработка газогеохимических материалов с помощью программного обеспечения позволила эффективно оценить перспективы нефтегазоностности исследуемых объектов.

Введение

Для качественной оценки перспектив нефтегазоносности и построения карты перспектив по исследуемому комплексу отложений необходимо было проанализировать фации и мощности и определить особенности методики поисково-разведочных работ в коллекторах [12, 18].

При проведении исследований требовалось: определить критерии нефтегазоносности отложений нижнего майкопа (по опыту исследования месторождений и разведочных площадей Ставрополья); уточнить схематическую структурную карту кровли нижнего майкопа; провести анализ фаций и мощностей; определить методику поисково-разведочных работ в глинистых коллекторах известных на Ставрополье на основе опытных исследований; построить карту перспектив по исследуемому комплексу отложений.

Методика проведенных исследований заключалась в выявлении и трассировании зон повышенной трещиноватости путем качественной интерпретации временных сейсмических разрезов. При этом использовался ряд поисковых критериев (процентное содержание каждого компонента в рядах углеводородных газов (УВГ) (С1-С5) и ∑УВГ, Н2, О2, N2 и СО2; расчет соотношений различных нефтегазовых компонентов), установленных на основе анализа эталонных сейсмических материалов по хорошо изученным площадям в сопоставлении с результатами испытаний скважин. Также была проведена газогеохимическая съемка.

Постановка проблемы

Исследования начали с обработки имевшегося геолого-геофизического материала по Северному Кавказу [6, 24], обобщили и проанализировали результаты ранее выполненных сейсморазведочных и буровых работ, а также научно-исследовательских работ по всем перспективным нефтегазовым комплексам [8, 11]. Параллельно собирался, систематизировался и обобщался геолого-геофизический материал. Вся информация анализировалась и вносилась в банк данных о геолого-геофизической изученности, геологическом строении и нефтегазоносности территории Северного Кавказа.

Комплексный анализ условий и особенностей нефтегазоносности нефтегазовых комплексов Республики Северная Осетия – Алания, помимо анализа всего собранного геолого-геофизического материала, на данном этапе включал в себя построение сводных схематических структурных карт кровли нефтегазоносных толщ внутри выделенных комплексов, корреляционных схем сопоставления опорных разрезов скважин (раздельно по комплексам), карт толщин и литофаций, литологической схемы исследуемого участка (рис.1) [9, 13].

Рис.1. Литологическая схема исследуемого участка

В ходе анализа критериев и качественной оценки перспектив нефтегазоносности для выводов о возможной нефтегазоносности выделенных перспективных комплексов авторы руководствовались данными, характеризующими условия образования и существования залежей нефти и газа [1, 7]. К их числу относятся сведения о тектонике, стратиграфии (включая вопросы палеогеографии), литологии (анализ фаций и условия осадконакопления), данные испытаний скважин, поверхностные признаки нефти и газа и данные газогеохимической съемки [15, 16].

Была проведена комплексная оценка и анализ перспектив нефтегазоносности неогенового комплекса. На структурной карте (рис.2) отражающего горизонта, отождествляемого со средней частью чокракских отложений, наиболее интересен объект в пределах Назрановского выступа, который предположительно связан с заливообразным распространением и выклиниванием песчаников чокрака. Выполнены структурные построения двух участков чокракского горизонта: западного, охватывающего Аргуданский выступ и западную часть Осетинской впадины, и восточного, охватывающего Назрановский выступ.

Нефтегазопроявления зафиксированы в скв. 13 змк (из чокракских отложений, пласт XIX, приток газа дебитом 788 м3/сут.), скв. 18 змк (выброс глинистого раствора и газирование с небольшим переливом воды) и скв. 7 (признаки углеводородов в базальном песчаном пласте карагана, при испытании получен приток воды с газом).

Методология

Методика проведенных исследований заключалась в выявлении и трассировании зон повышенной трещиноватости путем качественной интерпретации временных сейсмических разрезов [5, 20, 22]. При этом использовался ряд поисковых критериев (процентное содержаний каждого компонента в рядах УВГ (С1-С5) и ∑УВГ, Н2, О2, N2 и СО2; расчет соотношений различных нефтегазовых компонентов), установленных на основе анализа эталонных сейсмических материалов по хорошо изученным площадям в сопоставлении с результатами испытаний скважин. При хорошем качестве записи можно выделить зоны, представляющие нефтепоисковый интерес [19, 21]. Схема распространения трещиновато-разуплотненных зон по площади строится путем корреляции [28, 35] однотипных признаков нарушенности волнового поля от профиля к профилю, хотя эта процедура связана с большой трудностью выбора эталонного варианта корреляции.

Обсуждение

Проведена компьютерная обработка данных, полученных в результате анализа нефтегазовых компонентов и Eh-, рН-метрии пород (включающая расчет фонового поля нефтегазовых компонентов для объекта) [10, 17]; расчета значений контрастности нефтегазовых компонентов для каждой точки опробования; определения процентных содержаний каждого компонента в рядах УВГ (С1-С5) и ∑УВГ, Н2, О2, N2 и СО2; расчета соотношений различных нефтегазовых компонентов; графического построения распределений по каждому нефтегазовому компоненту, по Eh и рН, по соотношениям нефтегазовых компонентов и по их контрастностям относительно регионального и локального фонов, а также по изменениям значений тангенса и коэффициентов ранговой корреляции, отражающим зоны нефтегазовых скоплений и разгрузки глубинных вод по профилям исследованного участка. Физико-химические и геохимические критерии локального прогноза нефтенасыщенных коллекторов по неогеновому комплексу показаны в таблице [3, 17, 27].

По кривым контрастности компонентов УВГадс относительно расчетного фона для исследуемого объекта проводился комплексный анализ нефтегазовых компонентов (сравнение их между собой) [2,14].

Сопоставление распределения концентраций газов по отдельным парам газов (близким по уровню концентраций) позволило выявить их однообразие и заметные различия в распределении по линии профиля, что указывает на возможные их различия по генезису.

Рис.2. Структурная карта и участки отбора проб

Газогеохимические исследования по меридиональному профилю А-Б (рис.3) показали, что на линии профиля А-Б встречаются структуры с предполагаемой и установленной нефтегазоностностью, которые по уровням концентраций УВГадс резко не выделяются на фоновом поле, но отражаются в особенностях состава УВГадс (нафтидный тип газа) и отдельных газогеохимических показателях [30, 31]. Аномальные значения УВГадс проявляются на исследованном участке в точках 1, 4, 24, 25, достигающие величин концентраций УВГадс около 0,12 см3/кг, тогда как на этом участке отмечаются и точки со значениями около 0,07 см3/кг (рис.4).

Физические, физико-химические и геохимические критерии локального прогноза нефтенасыщенных коллекторов по неогеновому комплексу

|

Параметры |

Неколлектор |

Коллектор |

|

Открытая пористость, % |

< 10,5 |

>10,5 |

|

Объемный вес, г/см3 |

> 2,4 |

< 2,4 |

|

Известковистость, % |

> 8-10 |

0-4 |

|

Густота псевдотрещин, м–1 |

0-500 |

1500-4000 |

|

Содержание ХБ, % |

< 0,5 |

> 0,5 |

|

Содержание ХБ в открытых пустотах, % |

< 0,2 |

> 0,2 |

|

Содержание битумоидов ХБ+ДСББ, % |

< 0,1-0,8 |

> 0,8 |

|

Окислительно-восстановительный потенциал Еh, мВ |

>70 |

< 40 |

|

Коэффициент гидрофобности Кфб, д.ед. |

> 0,17 |

< 0,17 |

|

Диффузионно-адсорбционная активность, мВ |

> 35 |

30-35 |

|

Емкость катионного обмена Q, мгэкв/100 г |

12,5-22,0 |

4,2-8,1 |

|

К+Nа+/Са+Мg2+ |

>1,0 |

< 1,0 |

|

Люминесценция |

Очень слабое исчезающее кольцо светло-голубого цвета |

Пятно интенсивного светло-голубого цвета |

|

Цвет углеводородной вытяжки |

На глаз бесцветная, под люминескопом светло-голубого цвета |

На глаз от светло-соломенного до бурого цвета, под люминескопом интенсивно голубого и темно-голубого |

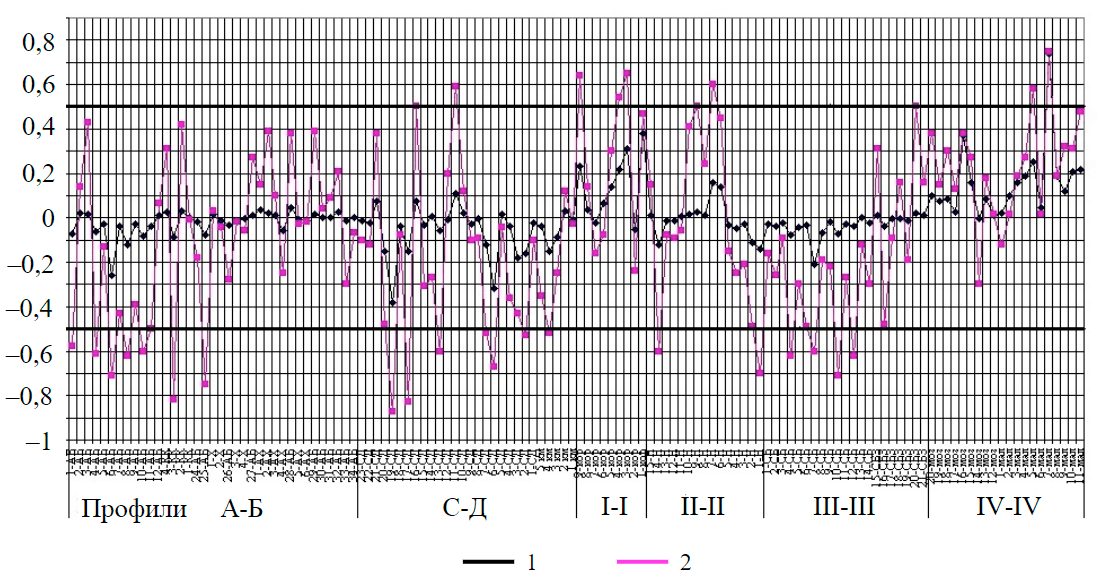

Рис.3. Распределение газогеохимических показателей, отражающих зоны нефтегазовых скоплений и разгрузки глубинных вод по профилям исследованного участка 1 – тангенс; 2 – коэффициент ранговой корреляции

Наряду с этими аномальными проявлениями УВГадс на линии профиля А-Б выделяются и более контрастные аномалии в южной части профиля (точки 4-7) и в его северном окончании (точки 31-34), но эти аномалии УВГадс характеризуются газами типа разгрузки глубинных вод с повышенным газовым фактором.

По процентному содержанию в УВГ метана на линии профиля А-Б преобладают относительно легкие газы (СН4 около 20 %), коэффициент процентного содержания УВГадс от суммы всех нефтегазовых компонентов (% УВГ от ∑Г) низкий. Это связано с очень высокой суммарной долей углекислого газа (СО2 около 99 %). Кроме того, Н2адс почти на порядок превышает значения УВГадс на линии профиля А-Б даже в районах развития нефтегазовых месторождений [33, 34]. В горно-предгорных районах активнее поступает из глубин Н2 и СО2, поскольку здесь более благоприятные пути для их миграции вверх по разрезу (наличие глубинного разрыва по руслу р. Терек). Поэтому по глубинному разлому происходит более активное поступление газов из глубинных зон земной коры, связанное также с разгрузкой вод с повышенным газовым фактором.

Рис.4. Газогеохимическая характеристика меридионального профиля А-Б исследуемого участка: а – распределение газогеохимических параметров; б – кривые контрастности

На рис.3 наблюдается проявление резких изменений Eh, рН в южной части профиля и спокойное их развитие в северной. Для южных зон профиля, которые располагаются ближе к горным участкам, характерно резкое понижение значений рН (до 5-6), т.е. с выделением кислотной среды. Предположительно, это связано с тем, что ближе к горам активнее развиты трещиноватость пород и разрывная тектоника, способствующие мощным поступлениям глубинных газов и образованию дополнительного СО2. Действительно, в точках 3-8 отмечается резкое понижение рН, возрастание окислительно-восстановительного потенциала Eh (50-200 mV) и повышение концентраций СО2, УВГ и, в меньшей степени, Н2. Состав УВГ здесь наиболее тяжелый (СН4 около 15 %). Рядом с этой зоной в точках 8, 7, 12, 17 состав УВГ значительно легче (СН4 25-30 %). Общая тенденция облегчения УВГадс (увеличение доли СН4 в ∑УВГ) с юга на север в южной части профиля А-Б может быть обоснованием предположения об активности тектоногенеза вблизи горных районов. На правом берегу р. Терек наблюдается общее понижение концентраций всех газов и развитие стабильно высоких (около 8,5) значений рН с уровнем Eh около 50 mV. В спокойном фоновом поле газов наблюдается лишь отдельное повышение концентраций УВГадс, Н2адс и СО2адс, связанное с нефтяными проявлениями исследуемой территории. Здесь же отмечается и нафтидный тип газов, характерный для площадей с нефтегазовыми скоплениями. Только в этой части профиля А-Б отмечаются точки опробования с нафтидным проявлением коэффициентов СН4 и УВГ, когда при повышении значений коэффициента УВГ отмечается понижение значений коэффициента СН4. Это связано с тем, что когда фоновое поле нарушается газами от нефтегазовых скоплений, то доля УВГ в сумме исследуемых газов увеличивается, а состав УВГ утяжеляется (доля СН4 понижается). По кривым контрастности компонентов УВГадс фиксируются точки с нафтидным типом газа (тенденция нарастания контрастности компонентов УВГадс от легких к тяжелым гомологам метана) в пределах развития нефтегазоностности исследуемой территории (рис.4). Для южной части профиля А-Б характерно проявления газов типа разгрузки вод с повышенным газовым фактором (точки 1, 6, 8, 10), когда кривые контрастности компонентов УВГадс показывают тенденцию нарастания контрастности от тяжелых к легким гомологам метана [25, 26].

Таким образом, на линии субмеридионального профиля А-Б (юг-север) зафиксированы зоны с интенсивной разгрузкой вод с повышенным газовым фактором в южной части и низкие уровни концентраций газов в средней части с отдельными проявлениями высоких концентраций газов в пределах распространения нефтегазовых участков. В северной части профиля А-Б отмечается заметное увеличение концентраций газов, которое может быть связано с приближением к нефтегазоносной структуре [23, 32].

Установленный уровень расчетного фона газов для исследуемой территории по точкам меридионального газогеохимического профиля А-Б относится к разряду пониженных значений концентраций УВГадс (0,08 см3/кг), Н2адс (1,2 см3/кг) и СО2адс (232 см3/кг). При этом значения фона рН составляют около 8, а Eh – около 50 mV.

Заключение

В ходе исследований получены следующие результаты:

- определены критерии нефтегазоносности отложений нижнего майкопа (на месторождениях и разведочных площадях Северного Кавказа);

- уточнена схематическая структурная карта кровли нижнего майкопа;

- проведен анализ фаций и мощностей;

- определена особенность поисково-разведочных работ в коллекторах (на основе исследований, известных на Северном Кавказе);

- дана комплексная оценка перспектив нефтегазоносности и построен структурный план нефтегазоносности исследуемой территории [27, 29].

Проведенный анализ распределения содержания сероводорода в растворенном газе нефтяных залежей валанжин-берриаса на части исследуемой территории и за ее пределами выявил повышение концентрации сероводорода в пластовых флюидах с увеличением глубины залегания сульфатосодержащих пород. Это четко прослеживается в направлении от бортов Терско-Каспийского передового прогиба к наиболее погруженной его части, где содержание сероводорода в отложениях валанжин-берриаса достигает 8 %.

Рис.5. Структурный план нефтегазоносности исследуемой территории

Исследования показали, что фоновые концентрации газового поля исследуемой территории характеризуются невысоким уровнем. По субмеридианальному профилю А-Б флюктуации фоновых концентраций УВГадс составляют 0,08-0,12 см3/кг, для субширотного профиля С-Д (см. рис.3) эти флюктуации достигают 0,16-0,26 см3/кг, что является благоприятным фактором для выявления объектов с нефтегазовыми скоплениями.

Графические построения распределений концентраций Eh, рН и различных газогеохимических показателей позволили выделить зоны возможного проявления нефтегазовых скоплений и приступить к их детальному обследованию (рис.5). Обработка газогеохимических материалов по прикладному программному обеспечению позволила объективно оценить перспективы нефтегазоносности исследуемых объектов.

Авторы выражают признательность Д.Г.Петракову, В.В.Майеру, Р.Р.Гогичеву за помощь и поддержку в организационной, исследовательской и экспериментальной работах на исследуемых участках.

Литература

- Бембель Р.М. Пути повышения геологической эффективности освоения месторождений углеводородов в Западной Сибири / Р.М.Бембель, Л.А.Сухов, И.А.Щетинин // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2017. № 6. С. 6-10. DOI: 10.31660/0445-0108-2017-6-6-10

- Босиков И.И. Анализ геолого-геофизических материалов и качественная оценка перспектив нефтегазоносности Южно-Харбижинского участка (Северный Кавказ) / И.И.Босиков, Р.В.Клюев, О.А.Гаврина // Геология и геофизика Юга России. 2021. Т. 11. № 1. С. 6-21. DOI: 10.46698/VNC.2021.36.47.001

- Босиков И.И. Комплексная оценка коллектора продуктивного пласта Каневского месторождения / И.И.Босиков, А.И.Мазко, А.В.Майер // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2021. № 3. С. 25-36. DOI: 10.31660/0445-0108-2021-3-25-36

- Босиков И.И. Оценка перспектив нефтегазоносности Северо-Восточного блока Южно-Хулымского месторождения / И.И.Босиков, Р.В.Клюев, Е.В.Егорова // Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 1 (39). С. 7-14. DOI: 10.21177/1998-4502-2019-11-1-7-14

- Бронскова Е.И. Комплексный анализ геологического строения Апрельского месторождения для эффективности доразведки и разработки залежей в тюменской свите // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2016. № 8. С. 36-44.

- Гайдук В.В. Природа нефтегазоносности Терско-Сунженского нефтегазоносного района // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2019. № 2. С. 40-46. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-2-40-46

- Данилов В.Н. Надвигообразование и нефтегазоносность Предуральского краевого прогиба // Геология нефти и газа. 2021. № 1. С. 57-72. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-1-57-72

- Джафаров Р.Р. Перспективы нефтегазоносности надкирмакинской глинистой свиты месторождения чилов / Р.Р.Джафаров, Ф.В.Рагимов, Г.И.Гашимова // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2020. № 12. С. 12-16. DOI: 10.37474/0365-8554/2020-12-12-16

- Ивлев Д.А. Метод регионального прогноза нефтегазоносности территорий алгоритмами машинного обучения на примере Тюменской свиты Западной Сибири // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 1. С. 41-53. DOI: 10.18799/24131830/2021/1/2998

- Использование вскрышных пород для повышения экологической безопасности угледобывающего региона / Е.В.Макридин, М.А.Тюленев, С.О.Марков и др. // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020. № 12. С. 89-102. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-12-0-89-102

- Каукенова А.С. Перспективы нефтегазоносности в Южно-Торгайском бассейне // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2020. № 3. С. 38-45. DOI: 10.32454/0016-7762-2020-63-3-38-45

- Кобылинский Д.А. Критерии определения нефтегазоносности территории на основе данных наземной геохимической съемки, выполненной по грунту и искусственному сорбенту // Вестник евразийской науки. 2020. Т. 12. № 6. № 51NZVN620.

- Коваленко И.В. Моделирование разработки нефтяных оторочек многопластового залегания / И.В.Коваленко, С.К.Сохошко // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2018. № 3. С. 50-54. DOI: 10.31660/0445-0108-2018-3-50-54

- Комплексный анализ применения эффективных технологий для повышения устойчивого развития природно-технической системы / Р.В.Клюев, И.И.Босиков, А.В.Майер, О.А.Гаврина // Устойчивое развитие горных территорий. 2020. Т. 12. № 2 (44). С. 283-290. DOI: 10.21177/1998-4502-2020-12-2-283-290

- Комплексный анализ условий и особенностей нефтегазоносности в пределах Ахловской структурной зоны (Северный Кавказ) / И.И.Босиков, А.И.Мазко, А.В.Майер, О.В.Гагарина // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2021. № 2. С. 25-38. DOI: 10.31660/0445-0108-2021-2-25-38

- Кузнецов В.Г. Рифовые образования Западно-Канадского бассейна и их нефтегазоносность / В.Г.Кузнецов, Л.М.Журавлева // Литология и полезные ископаемые. 2018. № 3. С. 257-273. DOI: 10.7868/S0024497X18030047

- Оценка использования эффективных технологий для повышения устойчивого развития природно-технической системы нефтегазового комплекса / Е.В.Егорова, Р.В.Клюев, И.И.Босиков, Б.С.Цидаев // Устойчивое развитие горных территорий. 2018. Т. 10. № 3 (37). С. 392-403.

- Оценка перспектив нефтегазоносности и выбор программы геологоразведочных работ на основе многовариантного геологического моделирования / Р.Н.Гайнаншин, С.Ф.Хафизов, В.Ю.Абрамов и др. // Территория Нефтегаз. 2019. № 3. С. 12-16.

- Паникаровский Е.В. Опыт разработки Ванкорского месторождения / Е.В.Паникаровский, В.В.Паникаровский, А.Е.Анашкина // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2019. № 1. С. 47-51. DOI: 10.31660/0445-0108-2019-1-47-51

- Перспективы нефтегазоносности майкопских отложений буйнакской депрессии предгорного Дагестана / В.Ф.Шарафутдинов, В.И.Черкашин, В.А.Мусихин и др. // Труды Института геологии Дагестанского научного центра РАН. 2018. № 1 (72). С. 17-23. DOI: 10.31161/2541-9684-2018-62-1-17-23

- Севостьянова Р.Ф. Развитие представлений о строении и нефтегазоносности территории непско-ботуобинской антеклизы и прилегающей части предпатомского прогиба / Р.Ф.Севостьянова, В.С.Ситников // Записки Горного института. 2018. Т. 234. С. 599-603. DOI: 10.31897/PMI.2018.6.599

- Тектоническое строение и перспективы нефтегазоносности осадочного покрова дна Каспийского моря / В.И.Черкашин, К.А.Сабанаев, Т.Р.Гаджиева и др. // Труды Института геологии Дагестанского научного центра РАН. 2018. № 4 (75). С. 24-29. DOI: 10.31161/2541-9684-2018-62-4-25-30

- Технология опережающей выемки наклонных и крутых угольных пластов обратными гидравлическими лопатами / А.В.Кацубин, А.А.Хорешок, М.А.Тюленев, С.О.Марков // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020. № 11. С. 27-36. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-11-0-27-36

- Ульмасвай Ф.С. Новые закономерности распределения нефтегазоносности в осадочной толще (на примере Предкавказья) / Ф.С.Ульмасвай, С.А.Добрынина, Е.А.Сидорчук // Актуальные проблемы нефти и газа. 2018. Вып. 1 (20). № 8. DOI: 10.29222/ipng.2078-5712.2018-20.art8

- Acid leaching of a copper ore by sulphur-oxidizing microorganisms / D.M.De Oliveira, L.G.S.Sobral, G.J.Olson, S.B.Olson // Hydrometallurgy. 2014. Vol. 147-148. P. 223-227. DOI: 10.1016/j.hydromet.2014.05.019

- Doifode S.K. Effective Industrial Waste Utilization Technologies towards Cleaner Environment / S.K.Doifode, A.G.Matani // International Journal of Chemical and Physical Sciences. 2015. Vol. 4. Special Issue – NCSC. P. 536-540.

- Integrated Multi-Level Geomonitoring of Natural-and-Technical Objects in the Mining Industry / N.N.Melnikov, A.I.Kalashnik, N.A.Kalashnik, D.V.Zaporozhets // Journal of Mining Science. 2018. Vol. 54. P. 535-540. DOI: 10.1134/S1062739118043977

- Litvinenko V.S. Digital Economy as a Factor in the Technological Development of the Mineral Sector // Natural Resources Research. 2020. Vol. 29. P. 1521-1541. DOI: 10.1007/s11053-019-09568-4

- Petrov Yu.S. Increase of effective management of technological processes of the mountain enterprise on the basis of the analysis of information on technogenic cycles / Yu.S.Petrov, A.A.Sokolov // 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), 19-20 May 2016, Chelyabinsk, Russia. IEEE, 2016. P. 1-5. DOI: 10.1109/ICIEAM.2016.7911691

- Robotic Geotechnologies as a Way to Increase Efficiency and Greening the Development of Mineral Resources / M.V.Rylnikova, D.Y.Vladimirov, I.A.Pytalev, T.M.Popova // Physical and Technical Problems of Mining. 2017. Vol. 53. P. 84-91. DOI: 10.1134/S1062739117011884

- Sinclair L. In situ leaching of copper: Challenges and future prospects / L.Sinclair, J.Thompson // Hydrometallurgy. 2015. Vol. 157. Р. 306-324. DOI: 10.1016/j.hydromet.2015.08.022

- The challenges of reusing mining and mineral processing wastes / Zhengfu Bian, Xiexing Miao, Shaogang Lei et al. // Science. 2012. Vol. 337. Iss. 6095. P. 702-703. DOI: 10.1126/science.1224757

- The probability estimate of the defects of the asynchronous motors based on the complex method of diagnostics / Yu.L.Zhukovskiy, N.A.Korolev, I.S.Babanova, A.V.Boikov // Innovations and prospects of development of mining machinery and electrical engineering. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2017. Vol. 87. Iss. 3. № 032055. DOI: 10.1088/1755-1315/87/3/032055

- Vrancken C. Critical review of real-time methods for solid waste characterization: Informing material recovery and fuel production / C.Vrancken, P.J.Longhurst, S.T.Wagland // Waste Management. 2017. Vol. 61. P. 40-57. DOI: 10.1016/j.wasman.2017.01.019

- Zhukovskiy Y. Diagnostics and evaluation of the residual life of an induction motor according to energy parameters / Y.Zhukovskiy, N.Koteleva // Mechanical Science and Technology Update (MSTU-2018), 27-28 February 2018, Omsk, Russia. Journal of Physics: Conference Series, 2018. Vol. 1050. № 012106. DOI:10.1088/1742-6596/1050/1/012106