Глубокопогруженные нефтегазовые системы нижнего палеозоя на востоке Сибирской платформы: геолого-геофизическая характеристика, оценка ресурсов углеводородов

- 1 — д-р геол.-минерал. наук советник РАН Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus ▪ ResearcherID

- 2 — д-р геол.-минерал. наук главный научный сотрудник Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus ▪ ResearcherID

- 3 — канд. геол.-минерал. наук заведующий лабораторией Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus ▪ ResearcherID

- 4 — канд. геол.-минерал. наук ведущий научный сотрудник Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus ▪ ResearcherID

- 5 — канд. геол.-минерал. наук научный сотрудник Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН ▪ Orcid ▪ Elibrary ▪ Scopus ▪ ResearcherID

Аннотация

Изучение глубокопогруженных нефтяных и газовых систем является перспективным направлением подготовки ресурсов углеводородов. Исследование факторов, определяющих нефтегазоносность, крайне актуально. Лено-Вилюйский осадочный бассейн на востоке Сибирской платформы перспективен для открытия крупных месторождений нефти и газа в глубокопогруженных кембрийских отложениях. Применение оригинальных методических подходов к анализу черносланцевых и перекрывающих их отложений, обобщение результатов литологических, биостратиграфических и геохимических исследований кембрийских отложений по территориям, прилегающим к территории исследования, современная интерпретация геофизических данных показали, что наиболее интересны в отношении нефтегазоносности кремнистые, карбонатные, породы смешанного состава (кероген-микститовые) куонамского комплекса и обломочные клиноформно построенные отложения майского яруса. Нефтегазопроизводившие породы куонамского комплекса нижнего и среднего кембрия погружались на глубины до 14 км. Результаты интерпретации современных сейсморазведочных данных подтверждают гипотезу об ограниченном развитии верхнедевонской Вилюйской рифтовой системы. На основе обобщения геологических, геофизических и геохимических архивных и новых материалов по нижнепалеозойским отложениям востока Сибирской платформы выполнена вероятностная оценка геологических ресурсов углеводородов кембрийского и более молодых палеозойских комплексов Лено-Вилюйского осадочного бассейна. По результатам бассейнового моделирования сделан вывод, что ресурсы в основном представлены газом. Предполагается, что нефтяные ресурсы могут быть обнаружены в ловушках системы барьерных рифов, а также на Анабарском и Алданском склонах Вилюйской гемисинеклизы. С доверительной вероятностью 0,9 можно утверждать, что суммарные начальные ресурсы нефти и газа (в границах Вилюйской гемисинеклизы) превосходят 5 млрд т условных углеводородов. Рекомендуемая предельно осторожная оценка ресурсов допермских комплексов составляет 2,2 млрд т условных углеводородов. На территории исследований необходимо ставить программу глубокого и сверхглубокого параметрического бурения, без выполнения которой невозможно решить вопросы нефтегазоносности нижнего палеозоя.

Финансирование

Работа выполнена в рамках научных тем государственной программы ФНИ FWZZ-2022-0011 и FWZZ-2022-0008.

Введение

Настоящий период экономического развития характеризуется бурным ростом энергетики и энергопотребления. Несомненно, возобновляемые источники энергии и водород будут играть в перспективе ведущую роль в энергообеспечении человечества. Однако оценки ИНГГ СО РАН и других мировых экспертов показывают, что эти источники энергии в достаточно длительной перспективе не обеспечат необходимый прирост энергоресурсов. Важнейшую роль в глобальной энергетике в качестве энергоресурса будет играть природный газ. Ожидается, что к 2035-2040 гг. потребление природного газа в мире превысит 8 млрд т н.э., т.е. удвоится. Эта тенденция сохранится до 70-х годов XXI столетия.

В ближайшие годы основными импортерами газа будут: Китай – до 300 млрд м3, Япония – до 120 млрд м3, страны ОЭСР – до 360 млрд м3. Значительные объемы будут экспортироваться в страны ЕС. Россия по-прежнему останется одним из крупнейших экспортеров трубного и сжиженного природного газа в мире. В этой связи подготовить крупный дополнительный источник поставок природного газа на мировые рынки, в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанский регион, каким может стать кембрий Лено-Вилюйского бассейна, является для экономики России крайне важной задачей.

Изучение глубокопогруженных нефтяных и газовых систем докембрия и палеозоя является перспективным направлением подготовки ресурсов углеводородов (УВ). Исследование факторов, определяющих их нефтегазоносность, поиск и разведка месторождений УВ на глубинах более 4-5 км крайне актуальны. Геологоразведочные работы на глубокопогруженные осадочные комплексы выполняются на территории России и стран СССР с 60-70-х годов XX в. В домезозойских отложениях открыты месторождения нефти и газа в Предуральском прогибе (Россия, Акобинское газоконденсатное), в Прикаспийской впадине (Казахстан, Карачаганакское нефтегазоконденсатное, Тенгиз нефтегазовое, залежи на глубинах до 5,4 км), в Закавказье (Азербайджан, газоконденсатные месторождения Шах-Дениз и Бахар, залежи на глубинах до 6,5 км) и др.

Работы по освоению ресурсов больших глубин проводятся и за рубежом. Последние 10-15 лет исследуют нефтегазоносные горизонты, расположенные на больших глубинах, в осадочных бассейнах Азии и др. На основании изучения микроструктуры, отражательной способности и пиролиза пластовых битумов, распространенных в коллекторах верхнепротерозойских и раннекембрийских отложений на глубинах до 5000 м, установлено, что температурная эволюция нефтяной системы в Южно-Оманском бассейне происходила в несколько этапов. Было показано, что источником битумов являются нижележащие карбонатные нефтепроизводившие породы [1]. Геохимическое изучение хемофоссилий нефтей и нефтематеринских отложений нижнего палеозоя Таримского бассейна в Китае, восстановление истории погружения и реконструкция палеотемператур осадочных комплексов позволили сделать вывод, что кембрийские и ордовикские отложения опускались на глубины до 10000 м. Установлено, что нефти из резервуаров ордовика на глубинах 5038,0-5801,4 м являются зрелыми, их источником были нефтематеринские толщи кембрия и ордовика [2, 3].

Для нижнекембрийской формации Цюнчжуси Южного Сычуаньского бассейна выполнены оценки генерационного потенциала высокоуглеродистых зрелых нефтематеринских пород и объемов образования газа [4]. Установлено, что черносланцевая формация перспективна для добычи сланцевого газа на глубинах до 3000 м. На основании исследования изотопно-молекулярного состава УВ газов Сычуаньского бассейна, отобранных на глубинах от 4500 до 6000 м, выявлено, что газ из осадочных комплексов докембрия и кембрия образован в результате двух процессов: крекинга нефтей и генерации УВ нефтематеринскими породами кембрия [5]. В коллекторах формации Дэнджин неопротерозоя в Сычуаньской впадине на юго-западе Китая открыто гигантское скопление природного газа [6]. Изучение осадочных пород, исследование процессов образования УВ, их миграции позволило исследователям рассмотреть пять потенциальных нефтегазоматеринских неопротерозойских и кембрийских комплексов. Обосновано предположение, что черносланцевые нижнекембрийские породы Сычуаньского бассейна являются основным источником углеводородных газов [6].

В глубокой (~6900 м) разведочной скважине, пробуренной на поднятии Тачжун Таримского бассейна (Китай), были обнаружены промышленные конденсат и газ [7]. Это привело к возобновлению исследований кембрийских нефтематеринских пород в бассейне. На основе моделирования, проведенного на этих обогащенных органическим веществом (ОВ) породах, показано, что состав газа и изотопы углерода из скважины аналогичны продуктам, образующимся на стадии термической эволюции, соответствующей коэффициенту отражательной способности витринита 2,2-2,5 % (стадии катагенеза АК1-АК2 по шкале А.Э.Конторовича). Выявлено, что кембрийские доломитовые резервуары в сочетании с соляной покрышкой создают благоприятные геологические условия для крупномасштабного накопления УВ.

Компания PetroChina пробурила в Таримском бассейне на поднятии Табей поисковую скважину Luntan-1 до глубины 8882 м [8]. В этой скважине из отложений кембрия в интервале 8203-8260 м получен значительный приток нефти и газа. Это самый глубокий в мире приток нефти из резервуара в нижнем палеозое. Давление в этом интервале равно 90,8 МПа, пластовая температура в нефтеносном пласте 170 °C. Коллектором скопления УВ являются песчаные биокластические доломиты, оолитовые известняки толщиной около 60 м. Пористость коллектора меняется в диапазоне 1,6-5,0 %, в среднем 2,55 %. Эвапоритовые породы среднего кембрия являются флюидоупором для этого коллектора. Полученная кембрийская нефть имеет плотность 0,82 г/см3, содержит 0,26 % серы, 11,3 % парафинов, 0,20 % смол и 0,06 % асфальтенов. Газ, отобранный из скважины LT1, содержит 77 % метана, 8 % этана, 2 % пропана, 4 % CO2, 3 % N2, 1590-1730 мг/м3 H2S. В скважине LT1 в основании разреза кембрия, в интервале 8665-8688 м выявлен горизонт нефтепроизводящих аргиллитов и кремнистых аргиллитов с содержанием органического углерода (Сорг) от 2,1 до 29,8 % и средним содержанием 11,3 %. Значения δ13С керогена меняются от –30,5 до –28,1 ‰, что указывает на его аквагенную природу ОВ. Пиролитический параметр Тmax = 470-485 °С, что соответствует отражательной способности по витриниту 1,4-1,7 % (МК31-МК32). Пачка высокоуглеродистых пород отчетливо видна на временных сейсмических разрезах. По бассейновым реконструкциям исследователей главная фаза нефтеобразования и формирование залежи происходили в перми и завершились в раннем триасе.

В этом же бассейне в разрезе нижнего палеозоя в южной части региона Халахатанг недавно было обнаружено гигантское скопление нефти на глубинах от 7000 до 8000 м [9]. Установлено, что нефть содержится в коллекторах ордовика. Нефтяное скопление представляет собой хорошо сохранившуюся часть древней нефтегазовой системы. По геохимическим особенностям нефти и газа сырую нефть можно отнести к зрелым, происходящим из смешанных морских органофаций сланцев, мергелей и карбонатов. Несмотря на очень высокие современные пластовые температуры, крекинга нефти не произошло из-за относительно непродолжительного воздействия на нее высоких температур. Выполнен анализ сырой нефти из сверхглубоких скважин, изучены химические соединения, проведены пиролитические эксперименты и кинетические расчеты [10]. Авторы предполагают, что температуры крекинга нефти находятся в диапазоне 210-220 °C. Самый глубокий предел существования жидкой нефти в Таримском бассейне по оценкам [10] может находиться на уровне 9000 м. На основе данных о молекулярном и изотопном составе продолжают обсуждать происхождение глубокопогруженных залежей легкой нефти в карбонатных коллекторах ордовика на севере Таримской впадины [4, 11].

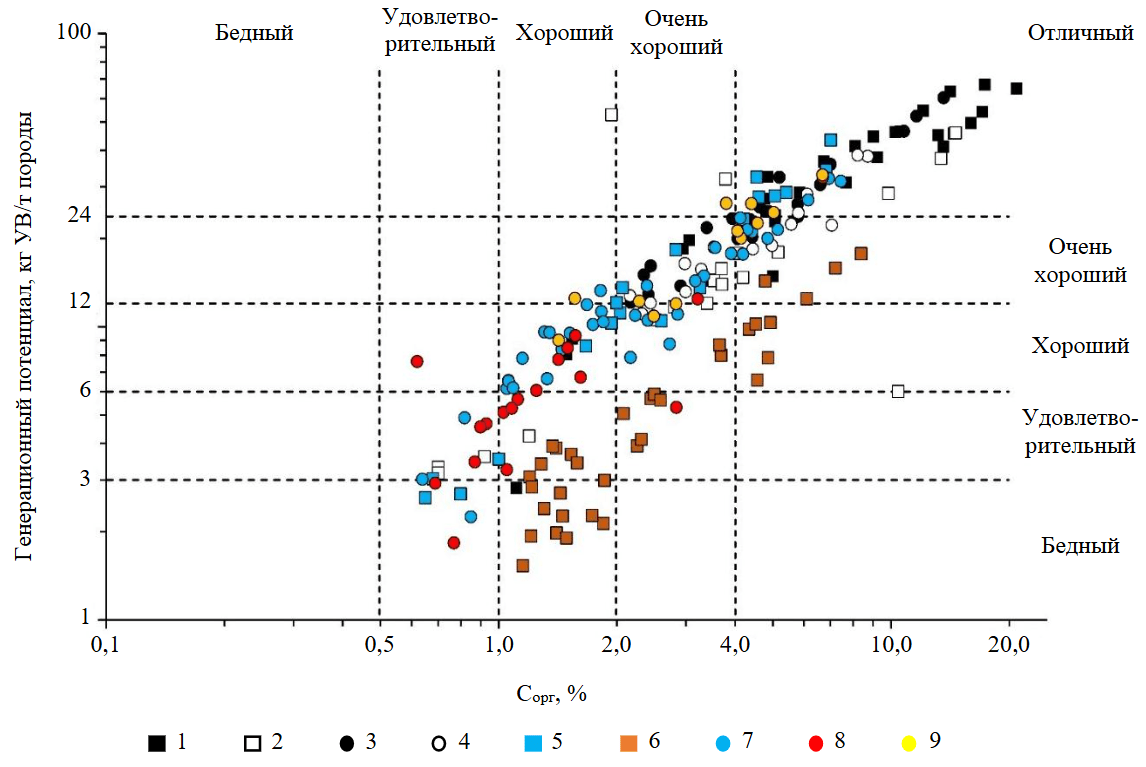

Приведенный краткий обзор показывает, что в результате комплексного геолого-геофизического и геохимического исследования глубокопогруженных нефтегазовых систем верхнего протерозоя и нижнего палеозоя в них могут быть обнаружены промышленные залежи углеводородов. Лено-Вилюйский осадочный бассейн является перспективным для открытия крупных месторождений нефти и газа в кембрийских отложениях на востоке Сибирской платформы. Он включает Вилюйскую гемисинеклизу и Предверхоянский краевой прогиб (рис.1).

Цель данной работы – на основе результатов исследований строения и характеристик осадочного выполнения Лено-Вилюйского бассейна дать количественную оценку ресурсов углеводородов в куонамском комплексе и связанных с ним нижнепалеозойских нефтегазовых системах (НГС), для которых он является источником углеводородов.

Объект исследований

Анализ, обобщение новых и архивных геолого-геофизических и геохимических материалов

Вилюйскую гемисинеклизу впервые выделил в 1932 г. Н.С.Шатский. Он назвал ее Вилюйской впадиной. В 60-80-е годы прошлого века в работах, вышедших под редакцией В.Г.Васильева, А.А.Трофимука, Г.С.Фрадкина, Н.В.Черского, для названия этой структуры использовался термин «синеклиза», хотя многие исследователи отмечали, что восточного склона «синеклиза» не имеет и образует единую зону погружения с Предверхоянским прогибом. Впервые термин «гемисинеклиза» был предложен в конце 1970-х годов К.И.Микуленко и использован в работе «Геология нефти и газа Сибирской платформы».

Проведение опорного бурения и первых геофизических работ позволило установить, что Вилюйская гемисинеклиза представляет собой глубокую впадину, выполненную мощными толщами нижнего палеозоя, верхнего палеозоя и мезозоя. Суммарная мощность осадочных образований в наиболее погруженных частях гемисинеклизы по данным глубинного сейсмического зондирования достигает 14000 м. Современные особенности геологического строения Вилюйской гемисинеклизы начали формироваться в юрский период и отчетливо проявились в конце раннего мела. К этому времени были сформированы крупнейшие структуры, существующие и в настоящее время – впадины Линденская, Лунгхинско-Келинская и Хапчагайский мегавал. На востоке гемисинеклизу замкнула Верхоянская складчатая система (рис.1).

Вилюйскую гемисинеклизу и прилегающую часть Предверхоянского прогиба можно рассматривать как автономный осадочный (осадочнопородный) бассейн, границы которого в плане совпадают с границами развития юрско-меловых комплексов. Объемы глубокого бурения на территории Лено-Вилюйского осадочного бассейна составляют 850 тыс. м. В том числе пробурены более 280 опорных, параметрических, поисковых и разведочных скважин. Практически все открытые к настоящему времени газовые и газоконденсатные месторождения приурочены к терригенным отложениям верхнепермского, нижнетриасового и нижнеюрского продуктивных комплексов [12-14]. Источником газа этих месторождений были обогащенные террагенным (гумусовым) ОВ породы преимущественно верхнего палеозоя. Более 50 % разведанных запасов газа месторождений сосредоточены в залежах нижнего триаса Средневилюйского и Среднетюнгского месторождений. Объемы добычи газа к настоящему времени составляют около 15 млрд м3.

Научно-исследовательские работы последних трех десятилетий ХХ в. и первых десятилетий XXI в. позволяют более обоснованно подходить к оценке перспектив нефтегазоносности нижнепалеозойского комплекса, хотя целый ряд вопросов остается до сих пор неясным.

По мнению исследователей, еще одним источником УВ в пределах Лено-Вилюйского бассейна могли быть обогащенные ОВ породы куонамской свиты и ее возрастных и фациальных аналогов нижнего и среднего кембрия [15-17]. В состав нефтепроизводящей толщи, предопределяющей перспективы нефтегазоносности нижнепалеозойского (кембрийского) комплекса, входят куонамская и иниканская свиты (ботомский и тойонский ярусы нижнего кембрия – амгинский и первая зона майского яруса среднего кембрия), распространенные под верхнепалеозойско-мезозойско-кайнозойским осадочным чехлом гемисинеклизы [18-20].

Обычно в породах куонамского комплекса юго-востока Сибирской платформы содержание Сорг меньше 5-10 %. На востоке Сибирской платформы содержание органического углерода в породах куонамского комплекса достигает 36,6 %. Горючие сланцы, аргиллиты, глинисто-кремнистые породы максимально обогащены ОВ (Сорг > 10 %). Известняки и черные кремни, как правило, содержат Сорг до 5 % на породу. Минимальные концентрации Сорг до 0,1-0,5 % определены в биокластических известняках. На территориях, прилегающих к Вилюйской гемисинеклизе, высокоуглеродистые породы куонамского комплекса распространены в разрезах на склонах Анабарской антеклизы. На северном склоне Алданской антеклизы горючие сланцы пока выявлены только в разрезах рек Лена, Синяя (известняки с Сорг 17-18 % (К.К.Зеленов, 1957, Ф.Г.Гурари и др., 1984) и р. Юдома (С.Ф.Бахтуров и др., 1988).

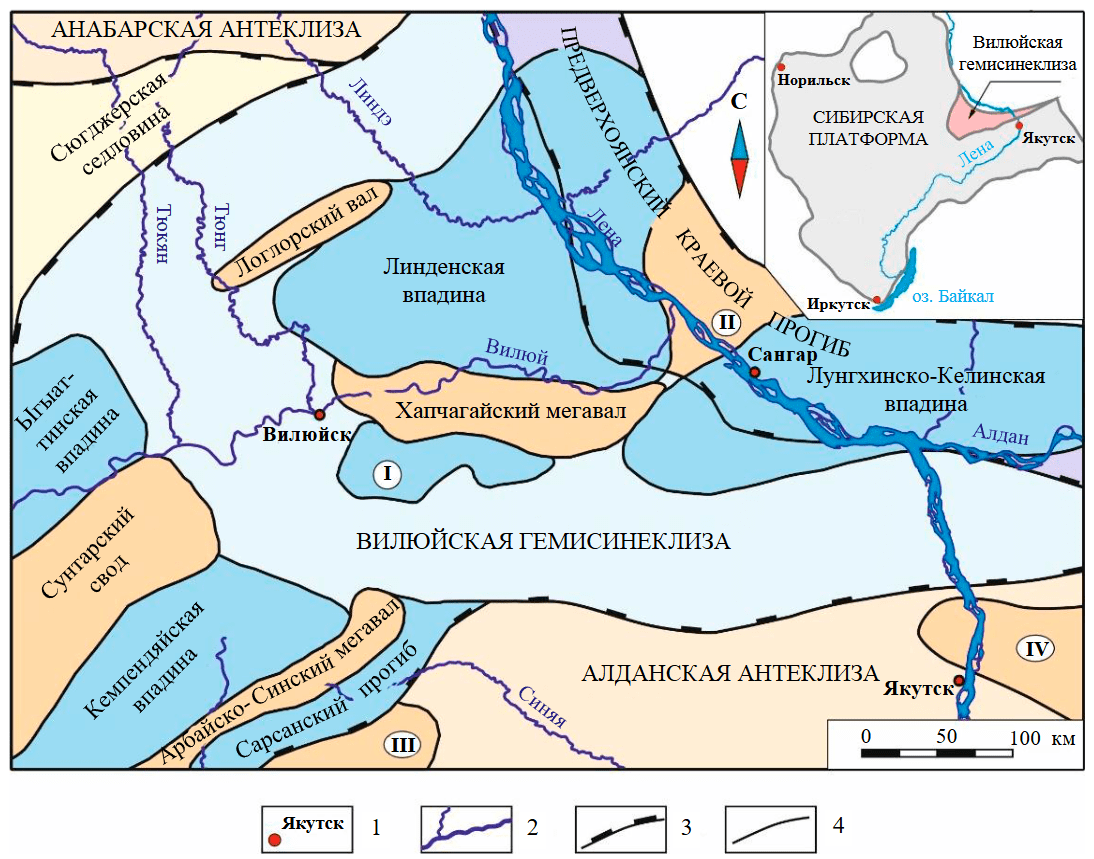

Новые исследования показали, что на прилегающих к Вилюйской гемисинеклизе территориях на северо-востоке Сибирской платформы содержание органического углерода в породах куонамского комплекса лежит в пределах 1-21 % (рис.2). Аномально высокие содержания Сорг 10 % и выше определены в глинисто-кремнистых и глинисто-кремнисто-карбонатных породах из обнажений бассейнов рек Молодо, Кюленке, скважин Серкинская VII-5, Серкинская VII-10. На юго-востоке Сибирской платформы содержание Сорг в породах куонамского комплекса (синская и иниканская свиты) из обнажений бассейнов рек Синяя, Юдома и скважин Хоточу № 7, Красный ручей № 5, Тит-Эбя № 6 Лено-Амгинского междуречья не превышает 10 %, изменяется в основном от 0,5 до 8 % (рис.2) [17, 21]. Для глинисто-кремнисто-карбонатных пород и силицитов значения Сорг не превышают 2 %. Повышенные содержания Сорг 5 % и выше отмечены для пород смешанного состава.

Рис.1. Фрагмент структурно-тектонической карты нефтегазоносных территорий Республики Саха (Якутия) (по материалам ОАО «Якутскгеофизика», 2015 г. с дополнениями и изменениями) 1 – населенные пункты; 2 – гидросеть; 3 – границы надпорядковых тектонических элементов; 4 – границы элементов 1-го порядка: I – Тангнарынская впадина; II – Китчанский выступ; III – Наманинский выступ; IV – Якутский свод

Рис.2. Зависимости генерационного потенциала пород куонамского комплекса от содержания в них органического углерода

Изученные разрезы: 1 – р. Молодо; 2 – р. Кюленке; 3 – скв. Серкинская № 5/VII; 4 – скв. Серкинская № 10/VII; 5 – р. Синяя; 6 – р. Юдома; 7 – скв. Хоточу № 7; 8 – скв. Красный ручей № 5; 9 – скв. Тит-Эбя № 6

Оценка потенциала ОВ нефтепроизводивших отложений выполнялась с использованием результатов пиролиза (рис.2), зависимости генерационного потенциала пород от содержания Сорг и анализа HI и Tmax (HI – водородный индекс, Tmax – температура максимального выхода УВ). Современное состояние ОВ показывает, что породы куонамского комплекса характеризуются преимущественно благородным аквагенным морским, реже «озерным» типом ОВ, склонным к генерации нефти, хорошего, очень хорошего и отличного качества.

Значения Тmax пород изученных коллекций со склонов Анабарской и Алданской антеклиз изменяются от 426 до 455 °С (среднее 438 °С), HI – от 107 до 798 мг УВ/г Сорг (среднее 410 мг УВ/г Сорг). Это свидетельствует, в основном, о начальной стадии мезокатагенеза ОВ. Результаты пиролиза указывают, как правило, на слабую реализацию высокого генерационного потенциала нефтематеринских пород куонамского комплекса. Максимальная реализация отмечена для ОВ пород иниканской свиты из коллекции р. Юдома юго-востока Сибирской платформы, для которого отме-чаются систематически повышенные значения Тmax (среднее 445 °С) и пониженные HI (среднее 180 мг УВ/г Сорг).

Потенциальные региональные резервуары

В кембрии Вилюйской гемисинеклизы частично были выделены ранее (Геология…, 1981, В.Е.Савицкий и др., 1972, В.Е.Савицкий, В.А.Асташкин, 1978). В качестве резервуаров могут выступать высокоуглеродистые отложения куонамской и иниканской свит (ботомско-амгинско-раннемайский комплекс, баженовский тип коллектора), а также низкопроницаемые карбонатные горизонты в этих свитах [21-23]. Наряду с этими, пространственно разобщенными вероятными высокоперспективными объектами аккумуляции кембрийских нефти и газа, в Вилюйской гемисинеклизе следует также рассматривать породы майского комплекса заполнения депрессии некомпенсированного осадконакопления ботомско-амгинско-раннемайского палеоморя. Возраст резервуаров этого комплекса отвечает в основном майскому ярусу среднего кембрия. Он имеет клиноформное строение, на что по геофизическим данным обратили внимание Н.В.Умперович и др. (1982), по геологическим наблюдениям В.А.Асташкин и др. (1984), изучая строение рифовой зоны Якутии.

В пользу перспективности кембрийских отложений Вилюйской гемисинеклизы свидетельствуют результаты бурения. При испытании Усть-Мархинской параметрической и Уордахской поисковой скважин были зафиксированы признаки газоносности отложений нижнего и среднего кембрия. В скважине Среднеконончанская-1 опробование интервала 3359,4-3411,5 м позволило получить из удачнинской свиты газированную жидкость дебитом 828 м3/сут. В скважине Синская-1 в керне кумахской толщи, которая является фациальным аналогом куонамской свиты, был обнаружен жидкий битум [19]. В западной части гемисинеклизы резервуарами могли быть также рифогенные органогенные и предрифовые органогенно-обломочные образования (В.А.Асташкин и др., 1984, Н.В.Умперович и др., 1989, В.Е.Савицкий, В.А.Асташкин, 1978, А.Е.Еханин и др., 1990 и др.).

В перекрывающих куонамский комплекс отложениях майского яруса среднего кембрия выявлены трещиноватость, повышенная пористость (до 18 %) и битуминозность пород, зафиксированы выпоты нефти. В скважине Тюкян-Тюнгская-1 получены притоки газа из ордовика, источником которого могли быть кембрийские отложения.

Предполагается, что в качестве регионального флюидоупора могли выступать образования верхнего кембрия, сложенные породами со значительной концентрацией глинистой фракции – глинистыми доломитами, мергелями, аргиллитами. На этот региональный флюидоупор для резервуаров кембрия Западной Якутии указывали В.Е.Савицкий, В.А.Асташкин, А.Е.Еханин, Н.В.Умперович и др. (1978-1990). Частичное отсутствие регионального экрана непосредственно над рифогеными толщами и локальное распространение покрышек являются серьезным препятствием для оптимистического прогноза нефтегазоносности. Однако современные исследователи отмечают высокий нефтегазоносный потенциал рифовых отложений Вилюйской гемисинеклизы и указывают на необходимость продолжать изучение этого объекта [24-26].

Современная модель геологического строения Лено-Вилюйского осадочного бассейна

Базируется на результатах комплексной обработки геолого-геофизических материалов (дела скважин, материалы ГИС, структурные построения, сейсмокаротажные исследования, результаты интерпретации глубинного сейсмического зондирования и т.д.). Методические подходы к анализу слабоизученных сейсморазведкой отложений Вилюйской гемисинеклизы, корреляции горизонтов, изучению изменения толщин осадочных комплексов по латерали, построению сейсмогеологических разрезов и карт представлены в работах [19, 27]. В основу выделения тектонических элементов положены результаты структурных построений по основным отражающим горизонтам (ОГ) и анализ толщин между ними.

На временных разрезах Вилюйской гемисинеклизы традиционно выделяется ряд устойчивых отражающих горизонтов в интервале мезозоя и верхнего палеозоя. Реперным является горизонт, индексируемый как ТП. Он приурочен к поверхности регионального несогласия. В центральных районах гемисинеклизы ему соответствует подошва триаса, на бортах – подошва юры. На современных разрезах высокой кратности стратифицируются горизонты, связанные со средним-нижним палеозоем и докембрием. Так, в пределах Кемпендяйской и Ыгыаттинской впадин прослеживается отражение ДК, соответствующее эродированной поверхности кембрия, который подстилает девонские отложения, а в пределах Юдомо-Оленекской фациальной зоны появляется отражающий горизонт K, отрицательная фаза которого приурочена к кровле иниканской (куонамской) свиты. Ниже выделяются горизонты КВ – кровля нижнебюкской подсвиты терригенного комплекса венда, Ф – поверхность фундамента. Сейсмогеологические условия и структурная характеристика осадочного чехла Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих территорий обсуждались ранее [27].

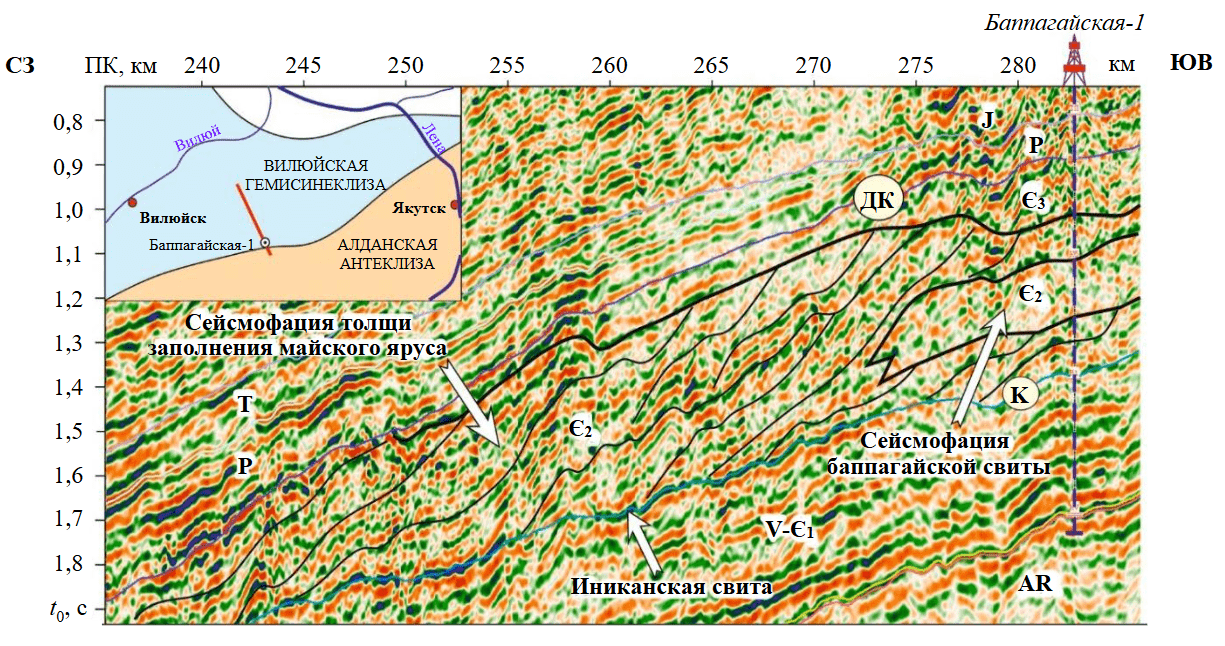

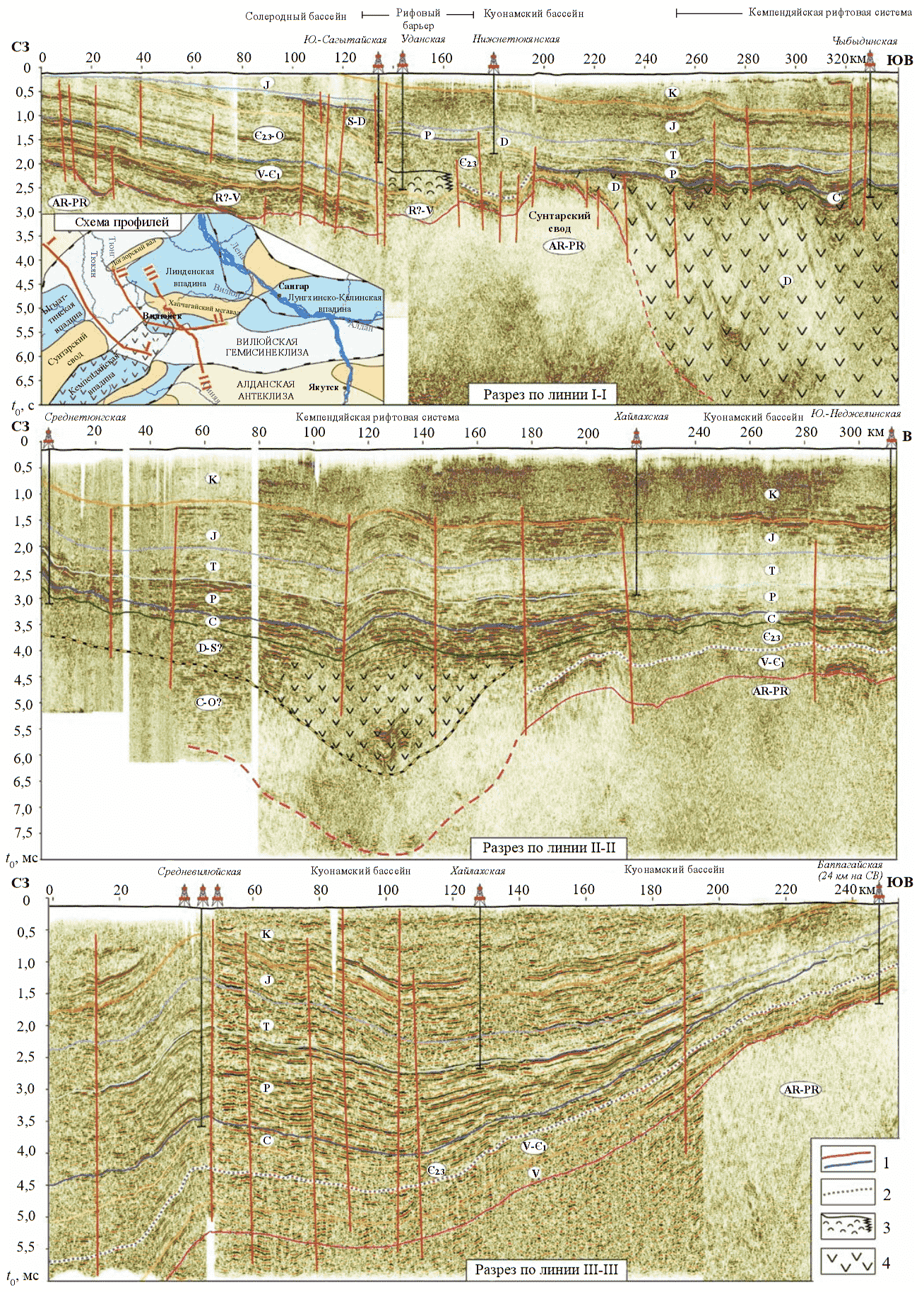

Стратиграфическое исследование в комплексе с сейсмофациальным анализом позволили получить новые представления о строении кембрийских отложений на востоке Сибирской платформы [19]. В частности, изучено распространение аномально обогащенных ОВ куонамской свиты и ее возрастных и фациальных аналогов (куонамский комплекс). Выявлено, что куонамский комплекс формировался в два этапа. Первый соответствует ботомскому веку, а второй – тойонскому и началу майского веков. Отложения тойонско-раннемайского возраста перекрываются клиноформными (косослоистыми) отложениями майского яруса, строение которого подтверждено интерпретацией современных сейсмических данных (рис.3).

Рис.3. Фрагмент временного сейсмогеологического разреза по профилю № 160807 (Западно-Вилюйская площадь) (по [31] с дополнениями)

С 80-х годов ХХ в. было общепризнано существование рифтовой системы, развитой под осадочным верхнепалеозойско-мезозойским чехлом Вилюйской синеклизы. По существующим представлениям она протягивается на северо-восток от Кемпендяйско-Сунтарско-Ыгыаттинской зоны и по схеме трехлучевого сочленения соединяется с Верхоянской рифтовой системой в районе Китчанского выступа. Считалось (К.К.Левашов, 1975, В.В.Гайдук, 1988, Тектоника…, 2001) [28-30], что Вилюйский рифт имеет протяженность около 800 км при ширине до 450 км. По аналогии с Кемпендяйской зоной, он должен быть выполнен вулканогенно-осадочными толщами с участием эвапоритов. Мощность среднедевонско-нижнекарбоновых отложений, образующих рифт, по мнению исследователей, придерживающихся этой гипотезы, достигает 5-7 км. Если эта гипотеза верна, то сплошность распространения в Вилюйской гемисинеклизе куонамского комплекса нефтегазопроизводящих пород должна быть нарушена рифтогенезом и, таким образом, вероятность обнаружения крупных скоплений углеводородов в отложениях кембрия оказывается крайне низкой.

Выполненные за последние 10-12 лет региональные сейсморазведочные работы позволили продвинуться в решении вопроса существования рифта девонского возраста во внутренних районах Вилюйской гемисинеклизы. Интерпретация материалов современных сейсморазведочных работ и выполненные авторами построения позволяют предполагать, что за исключением Сунтарского свода, Якутского свода и Китчанского выступа кембрийские отложения распространены в осадочном чехле на большей части территории Вилюйской гемисинеклизы. Непрерывность их распространения девонским рифтогенезом не нарушена в тех масштабах, как это предполагалось ранее.

Проведенные сейсмостратиграфические и структурные построения позволили сделать вывод об ограниченном развитии девонского комплекса вулканогенно-осадочных отложений, которые накапливались в основном в пределах крупных отрицательных палеоструктур. На временных разрезах отложения рифтового комплекса характеризуются переменно-амплитудной, нерегулярной сейсмозаписью, крутыми углами наклона осей синфазности [32, 33]. В районе Кемпендяйской впадины временная мощность сейсмокомплекса, отвечающего этим отложениям, составляет порядка 5 с (разрез по линии I-I на рис.4), тогда как на композитном профиле к северо-востоку от нее эта мощность уже сокращается до 2 с (разрез по линии II-II на рис.4). Еще северо-восточнее отложения кембрия, вскрытые скважинами Северо-Синской, Баппагайской и Андреевской площадей на южном борту гемисинеклизы по профилю, расположенному вкрест оси предполагаемого рифта, следятся без разрыва сплошности вплоть до Хапчагайского мегавала и Линденской впадины (разрез по линии III-III на рис.4). Следовательно, по сейсмическим данным нет оснований для выделения рифтовой зоны в центральных районах Вилюйской гемисинеклизы.

Методика исследований

Задачей настоящей работы является количественная оценка перспектив нефтегазоносности нижнепалеозойского стратиграфического комплекса. При выборе методики количественной оценки перспектив нефтеносности нижнепалеозойского комплекса Вилюйской гемисинеклизы приходится исходить из следующего. Учитывая, что открытых месторождений и даже притоков нефти и газа в нижнепалеозойских отложениях Вилюйской гемисинеклизы нет, ресурсы комплекса могут быть оценены только по категории D2.

Поскольку в этом комплексе на территории оцениваемого региона эталоны отсутствуют, такая оценка может быть выполнена, как это и предусмотрено Методическим руководством, только методом внешних геологических аналогий. Оценки верхнепермского, нижнетриасового и нижнеюрского нефтегазоносных комплексов (НГК) получены сравнительно более точным методом внутренних геологических аналогий (МВА). Для остальных НГК оценка может быть выполнена по остаточному принципу. Это означает, что из общей оценки ресурсов углеводородов бассейна следует вычесть оценку МВА сравнительно более изученных НГК. Остаток может быть дифференцирован между остальными НГК в соответствии с конкретной геологической моделью бассейна. Именно такой подход был использован для оценки ресурсов углеводородов слабоизученных территорий Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции при государственных оценках перспектив нефтегазоносности 1979-1983 гг.

Оценка методом внешних аналогий была выполнена для всех бассейнов и Лено-Тунгусской провинции в целом. На время оценки изученность Непско-Ботуобинской, Байкитской и Ангаро-Ленской областей позволяла выбрать эталоны и для их территорий выполнить оценки МВА. После этого суммарная оценка неизученных или слабоизученных нефтегазоносных областей была получена по разности. Полученная таким образом оценка слабоизученных нефтегазоносных областей экспертно была разделена между Северо-Тунгусской, Южно-Тунгусской, Катангской и Присаяно-Енисейской нефтегазоносными областями с учетом существовавших представлений об их геологическом строении. Для Северо-Тунгусской и Южно-Тунгусской нефтегазоносных областей экспертно введены поправки в оценки в сторону уменьшения за счет вероятного разрушения залежей интрузиями траппов.

Рис.4. Временные композитные сейсмогеологические разрезы Вилюйской гемисинеклизы

1 – отражающие горизонты; 2 – отражающий горизонт, приуроченный к куонамскому комплексу; 3 – Западно-Якутский барьерно-рифовый комплекс (Є1-2); 4 – предполагаемая зона развития верхнедевонского рифтового комплекса

В тех случаях, когда объект оценки слабо изучен и о его геологическом строении имеется самая общая информация, для оценки начальных геологических ресурсов УВ (НГР УВ) целесообразно использовать максимально простые и статистически устойчивые зависимости, включающие достаточно надежно определяемые параметры. Для оценки слабоизученных осадочных бассейнов была создана группа методов, основанных на доказанных стохастических связях величины НГР УВ и характеристик осадочного выполнения. Как правило, для построения прогностических моделей этой группы формируется выборка относительно хорошо изученных нефтегазоносных бассейнов и на ее основе строятся соответствующие эмпирические прогностические модели.

Первым для оценки величины ресурсов нефти такой подход использовал Л.Г.Уикс (Weeks, 1949, 1950). Для хорошо разбуренных территорий Северной Америки он оценил диапазон изменений объемной плотности ресурсов нефти (от 200 до 6500 т/км3) и в качестве среднемировой указал 2800 т/км3. Эта характеристика была им использована для оценки ресурсов нефти некоторых районов США и мира в целом.

Соответствующие оценки средней объемной плотности ресурсов УВ и ее зависимости от характеристик осадочного выполнения приведены в работах М.Ф.Двали, Т.П.Дмитриевой (1976), И.И.Нестерова, В.В.Потеряевой, Ф.К.Салманова (1971, 1975), В.Д.Наливкина и др. (1970), А.А.Арбатова, А.В.Кондакова (1977), А.Э.Конторовича и др. (1979-1981, 1986), В.С.Резника (1981) и др. Осадочные бассейны как объект оценки впервые рассматривали М.Ф.Двали и Т.П.Дмитриева (1976). Они же ввели термин «объемно-статистический метод» (ОСМ). Развернутую критику данного подхода можно найти в работах Х.Д.Хедберга (1978).

Различные модификации объемно-статистического метода неоднократно использовались в ходе количественных оценок и подробно обоснованы, например, в работах (Burshtein L.M. et al., 2000, Методическое руководство…, 2000). В настоящей работе использованы уточненные варианты ОСМ (Burshtein L.M. et al., 2000). Для выборки из 59 бассейнов с преимущественно мезозойским или палеозойским возрастом осадочного выполнения были найдены следующее прогностические уравнения:

где Q – НГР, млн т условных углеводородов (УУВ); V – объем осадочного выполнения, тыс. км3; H – мощность осадочного чехла, км; Vef – эффективный объем осадочного выполнения, тыс. км3, при мощности неэффективного слоя 2,8 км; R2 – коэффициент детерминации; σ – стандартное остаточное отклонение величины ln Q.

Полученные соотношения (1) и (2) статистически очень близки. Для вероятностного прогноза НГР УВ Лено-Вилюйского бассейна и построения оценки ресурсов кембрийского комплекса далее используется уравнение (2).

Одной из задач количественного прогноза перспектив нефтегазоносности является дифференциация оценки по площади. Далее приведем принятую методику такой дифференциации.

В Лено-Вилюйском осадочном бассейне в фанерозое существовало две нефтегазовых системы: нижнепалеозойская и верхнепалеозойско-мезозойская. Нефтепроизводящими свитами в первой из них были морские, обогащенные аквагенным ОВ породы куонамской и иниканской свит (ботомский и тойонский ярусы нижнего кембрия – амгинский и первая зона майского яруса среднего кембрия), во второй – угленосные и субугленосные озерно-болотные и озерно-аллювиальные отложения перми и, возможно, верхнего карбона (В.В.Казаринов и др., 1967, А.Э.Конторович и др., 1967, 1971, В.М.Евтушенко, А.Э.Конторович, 1972, Геология…, 1981).

Нижнепалеозойская нефтегазовая система включала помимо нефтепроизводящего комплекса резервуары, в которых аккумулировались мигрировавшие УВ. Первый из них – это сами куонамская и иниканская свиты с двумя типами коллекторов – вторичные коллекторы в высокоуглеродистых породах, образовавшиеся в результате деструкции полимерлипидного керогена, и трещинно-кавернозные породы в карбонатных пластах этих свит [21, 22, 34]. Наиболее известным примером второго типа коллектора является многократно описанный малокуонамский горизонт [16].

В нижнепалеозойской нефтегазовой системе выделяются еще два региональных резервуара. Первый – рифогенные, собственно рифовые, органогенные и предрифовые органогенно-обломочные образования (ботомский, тойонский, амгинский, майский ярусы нижнего – среднего кембрия) на западе Вилюйской гемисинеклизы (возрастные аналоги удачнинской свиты и толщи водорослевых, зернистых известняков). Второй – органогенно-обломочные, карбонатные клиноформные образования майского и аюсокканского ярусов (возрастные аналоги танхайской, усть-ботомской, усть-майской, чайской, баппагайской, бордонской свит). Региональным флюидоупором всех этих резервуаров являются перекрывающие их аргиллиты и глинистые доломиты верхнего кембрия (возрастные аналоги верхней части джуктинской, чаргольской и нижней части балыктахской свит на территории Вилюйской гемисинеклизы).

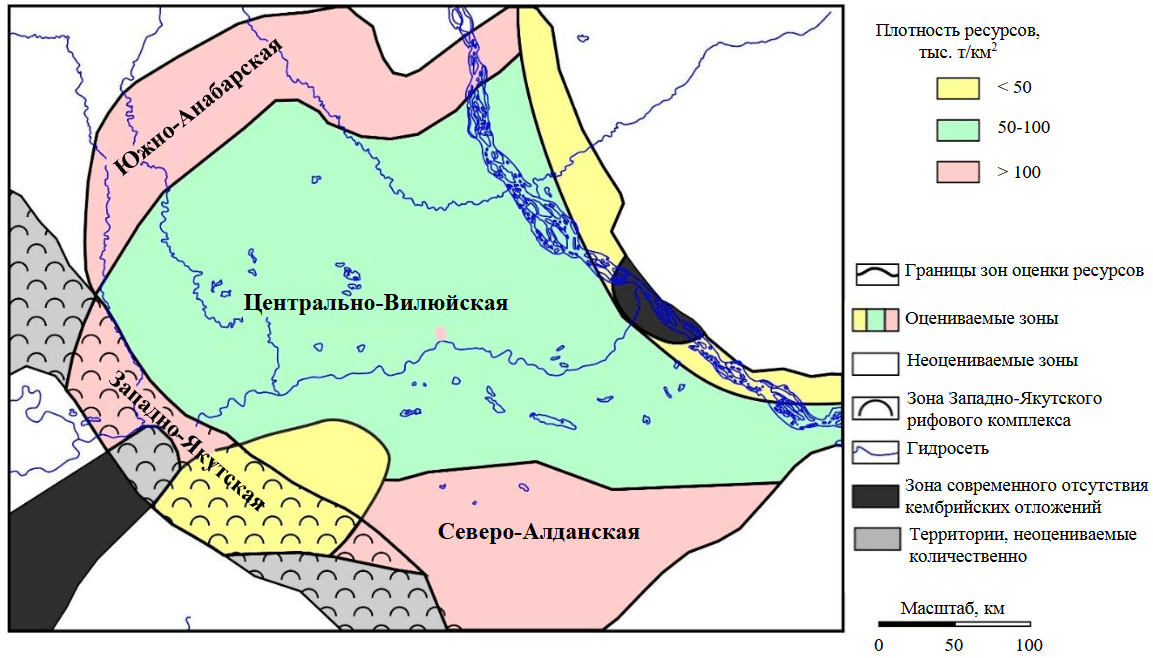

Описанное строение нижнепалеозойской нефтегазовой системы Лено-Вилюйского нефтегазоносного бассейна позволяет выделить в нем несколько подсистем: Центрально-Вилюйскую куонамскую, Западно-Якутскую рифогенную, Южно-Анабарскую, Северо-Алданскую, Посткуонамскую, клиноформную. Территории распространения отдельных подсистем показаны на рис.5.

Дифференциация полученной оценки по фазовому составу и между нефтегазовыми подсистемами выполнялась с учетом результатов бассейнового моделирования [35]. Было установлено, что на большей части Вилюйской гемисинеклизы главная фаза нефтеобразования в нижнекембрийском комплексе реализовалась 360-300 млн лет назад (в карбоне). Позднемезо-апокатагенная (глубинная) фаза газообразования, в основном за счет термического крекинга образовавшейся нефти, реализовалась 300-245 млн лет назад (в перми и раннем триасе).

Плотность ресурсов в Центрально-Вилюйской зоне (рис.5) на момент аккумуляции нефти в главную фазу нефтеобразования и без учета латеральной миграции на склоны Анабарской, Алданской антеклиз и в Западно-Якутскую рифогенную зону была принята максимальной. Соотношение между ресурсами углеводородов в куонамско-иниканском и майском клиноформном комплексах взята в пропорции 50 на 50 %.

Рис.5. Схема районирования и перспектив нефтегазоносности кембрийского комплекса Лено-Вилюйского осадочного бассейна и смежных территорий

Миграция нефти из Центрально-Вилюйского очага генерации на склоны антеклиз (Анабарской и Алданской) подтверждается широким развитием на их склонах нафтидов во всем разрезе кембрия. Их генетическая связь с нефтепроизводящими породами куонамского комплекса была подтверждена еще в 1980-х годах высокой концентрацией ванадиловых порфиринов в битумоидах нефтепроизводящих пород и нафтидах. В связи с этим была введена поправка на миграцию нефти из Центрально-Вилюйского очага в периферийные зоны Вилюйской гемисинеклизы. Некоторая доля ресурсов нефти Центрально-Вилюйской зоны (рассматривались два варианта – 25 и 50 %) была перераспределена в пропорции: Западно-Вилюйская рифогенная зона – 25 %, Южно-Анабарская – 40 %, Северо-Алданская – 35 %. Относительные величины оценки миграционного перераспределения ресурсов приняты с учетом результатов бассейнового моделирования процессов нефтеобразования в куонамском комплексе в разных частях Центрально-Вилюйской зоны.

Несомненно, часть залежей нефти была уничтожена процессами воздымания и вызванных этими тектоническими движениями выветриванием и гипергенным окислением нефтей. Для периферийных зон принималось, что 50 % нефти, аккумулировавшейся в залежи, затем подверглось выветриванию и окислению с образованием мальт, асфальтов, асфальтитов и других гипергенных нафтидов.

Наконец, в оценке учтено, что нефть в кембрийских резервуарах Центрально-Вилюйской зоны при их дальнейшем погружении и прогреве вследствие термического крекинга распалась на метан, обуглероженный остаток – антрацитоподобное вещество в былом поровом пространстве пород и некоторое количество Н2О, N2, H2S, причем часть сероводорода также должна была распадаться на простые вещества. Начальный элементный состав нефти принят следующим: C – 84,5 %, H – 13,3 %, N+S+O – 2,2 %. Тогда масса метана – продукта крекинга нефти – составляет около 23 % от ее исходной массы.

Результаты

Приведем краткую хронологию количественных оценок перспектив нефтегазоносности Вилюйской гемисинеклизы, в частности, отложений кембрия. В Советском Союзе официальная количественная оценка перспектив нефтегазоносности Сибирской платформы, в том числе Вилюйской гемисинеклизы, проводилась с 1960 г. каждые пять лет – по состоянию на начало 1965, 1970, 1975, 1985, 1990 гг. Первые две оценки были выполнены во ВНИГРИ, три последующие в СНИИГГиМС. В оценках, выполненных во ВНИГРИ, был дан прогноз ресурсов УВ только мезозойского комплекса. В оценках, выполненных в СНИИГГиМС (А.Э.Конторович, В.С.Сурков, А.А.Трофимук, Л.М.Бурштейн, В.В.Гребенюк, В.И.Демин, Н.В.Мельников, В.Е.Савицкий, В.С.Старосельцев и др.), был дан прогноз ресурсов УВ не только пермско-мезозойского, а и кембрийского комплексов.

В соответствии с принятой методикой оценка нижнепалеозойских комплексов была получена как разница между общей оценкой бассейна методом внешних аналогий (ОСМ) и суммарной оценкой верхнепермского, нижнетриасового и нижнеюрского НГК, полученной сравнительно более точным методом внутренних геологических аналогий.

Согласно Государственному балансу РФ начальные геологические запасы (накопленная добыча плюс запасы категорий А+В+С1+С2) мезозойских и верхнепермских резервуаров Вилюйской и Предверхоянской НГО составляют 745,5 млн т УУВ, в том числе запасы газа 704,7 млрд м3. Суммарные начальные геологические ресурсы мезозойских и верхнепермских резервуаров согласно оценке, принятой Государственной экспертизой по состоянию на 01.01.2019 г., составляют около 2,87 млрд т УУВ.

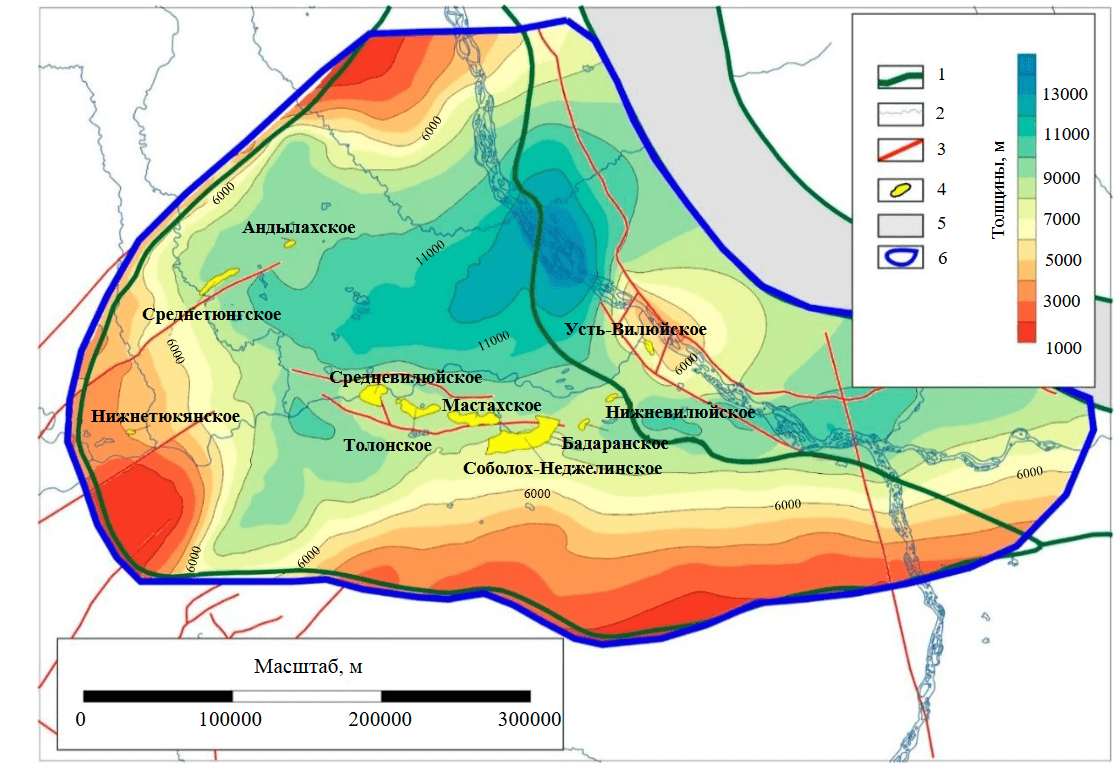

Границы Лено-Вилюйского осадочного бассейна с некоторой долей условности можно провести вокруг зоны повышенных мощностей осадочного чехла Вилюйской гемисинеклизы и Предверхоянского прогиба. Бассейн представляет собой значительный по мощности (13,7 км), площади (160 тыс. км2) и объему (1141 тыс. км3) осадочного выполнения, но сравнительно слабоизученный объект (рис.6).

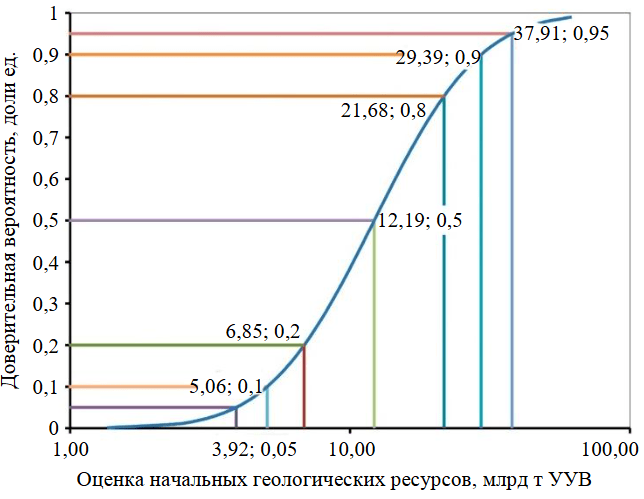

Ниже приведены результаты оценки геологических ресурсов Лено-Вилюйского осадочного бассейна объемно-статистическим методом: преимущественный возраст осадочного выполнения бассейнов эталонной выборки – мезозойский и палеозойский; номер прогностического уравнения – 1; 2; число бассейнов в эталонной выборке – 59; модальная оценка – 12,5; 12,2 млрд т УУВ; минимальная оценка (P = 0,9) – 5,1; максимальная оценка (P = 0,9) – 30,7; 29,4. Результаты вероятностных оценок по уравнениям (1), (2) близки и статистически неразличимы. В качестве базовой может быть принята любая из них. На рис.7 представлена расчетная (уравнение (2) интегральная функция распределения вероятностей величины начальных геологических ресурсов УВ этого бассейна.

Полученные объемно-статистическим методом оценки существенно превосходят оценки верхнепалеозойско-мезозойской нефтегазовой системы Лено-Вилюйского нефтегазоносного бассейна по методу МВА. Это естественно, поскольку по методу МВА были оценены только верхнепермские, триасовые и юрские резервуары.

Ресурсы кембрийского комплекса могут быть получены по разности между оценкой бассейна в целом и оценкой верхнепермско-мезозойского комплекса. В этом случае начальные геологические ресурсы кембрийского комплекса с доверительной вероятностью 0,9 можно оценить следующим образом: минимальная – 2,2, модальная – 9,3, максимальная – 26,4 млрд т УУВ.

Рис.6. Схематическая карта толщин осадочного чехла Лено-Вилюйского бассейна

1 – границы НГО; 2 – гидросеть; 3 – региональные разрывные нарушения; 4 – месторождения; 5 – зона распространения Верхоянского складчато-надвигового пояса; 6 – границы осадочного бассейна

С учетом выполненной оценки со значительной вероятностью можно утверждать, что в кембрийских отложениях Вилюйской гемисинеклизы может быть обнаружено гигантское месторождение газа, а на склонах антеклиз и в ловушках Якутского барьерного рифа залежи нефти, в том числе средние и крупные.

С учетом приведенного подхода была выполнена дифференциация полученной модальной оценки по нефтегазовым подсистемам. Полученные по такому алгоритму оценки иллюстрируют таблица и схематическая карта перспектив нефтегазоносности (см. рис.5).

Модальная оценка НГР УВ в кембрийских комплексах Лено-Вилюйского бассейна составляет 9,3 млрд т УУВ, в том числе нефти от 4,8 до 6,6 млрд т, свободного газа от 2,4 до 4,3 трлн м3. Извлекаемые ресурсы нефти, согласно этой оценке, варьируют в интервале от 1,4 до 2,0 млрд т.

С точки зрения пространственного размещения ресурсов более перспективными на нефть представляются периферийные зоны бассейна – Западно-Якутская рифогенная, Южно-Анабарская, Северо-Алданская, а на газ – Центрально-Вилюйская куонамская. Дать более локализованные оценки ресурсов УВ в кембрии Лено-Вилюйского осадочного бассейна на современной стадии его изучения не представляется возможным.

Оценка геологических и извлекаемых ресурсов категории D2 нефти и газа в кембрийском комплексе Лено-Вилюйского нефтегазоносного бассейна (доля мигрировавшей из очага генерации нефти 25/50 %)

|

Зона |

Продуктивный комплекс |

Нефть, млн т |

Растворенный газ, млрд м3 |

Газ свободный, млрд м3 |

Ресурсы, млн т УУВ |

|

|

Центрально-Вилюйская куонамская |

Куонамский |

0,0/0,0 |

0,0/0,0 |

2169,7/1206,5 |

2169,7/1206,5 |

|

|

0,0/0,0 |

0,0/0,0 |

2169,7/1206,5 |

2169,7/1206,5 |

|||

|

Майский |

0,0/0,0 |

0,0/0,0 |

2169,7/1206,5 |

2169,7/1206,5 |

||

|

0,0/0,0 |

0,0/0,0 |

2169,7/1206,5 |

2169,7/1206,5 |

|||

|

Всего |

0,0/0,0 |

0,0/0,0 |

4339,5/2413,0 |

4339,5/2413,0 |

||

|

0,0/0,0 |

0,0/0,0 |

4339,5/2413,0 |

4339,5/2413,0 |

|||

|

Западно-Якутская рифогенная |

Рифогенный |

1092,5/1532,9 |

42,2/60,8 |

0,0/0,0 |

1134,7/1593,7 |

|

|

329,7/460,8 |

11,5/19,2 |

0,0/0,0 |

341,2/480,0 |

|||

|

Всего |

1092,5/1532,9 |

42,2/60,8 |

0,0/0,0 |

1134,7/1593,7 |

||

|

329,7/460,8 |

11,5/19,2 |

0,0/0,0 |

341,2/480,0 |

|||

|

Южно-Анабарская |

Куонамский |

973,7/1356,9 |

38,3/54,4 |

0,0/0,0 |

1012,0/1411,3 |

|

|

291,3/406,4 |

11,5/16,0 |

0,0/0,0 |

302,8/422,4 |

|||

|

Майский |

973,7/1356,9 |

38,3/54,4 |

0,0/0,0 |

1012,0/1411,3 |

||

|

291,3/406,4 |

11,5/16,0 |

0,0/0,0 |

302,8/422,4 |

|||

|

Всего |

1947,4/2713,8 |

76,7/108,8 |

0,0/0,0 |

2024,1/2822,6 |

||

|

582,7/812,9 |

23,0/32,0 |

0,0/0,0 |

605,7/844,9 |

|||

|

Северо-Алданская |

Куонамский |

866,4/1187,3 |

34,5/48,0 |

0,0/0,0 |

900,9/1235,3 |

|

|

260,7/355,2 |

11,5/12,8 |

0,0/0,0 |

272,2/368,0 |

|||

|

Майский |

866,4/1187,3 |

34,5/48,0 |

0,0/0,0 |

900,9/1235,3 |

||

|

260,7/355,2 |

11,5/12,8 |

0,0/0,0 |

272,2/368,0 |

|||

|

Всего |

1732,7/2374,6 |

69,0/96,0 |

0,0/0,0 |

1801,7/2470,6 |

||

|

521,4/710,5 |

19,2/28,8 |

0,0/0,0 |

540,5/739,3 |

|||

|

Всего |

Куонамский |

1840,1/2544,2 |

72,8/102,4 |

2169,7/1206,5 |

4082,6/3853,1 |

|

|

552,0/761,7 |

23,0/28,8 |

2169,7/1206,5 |

2744,8/1997,0 |

|||

|

Майский |

1840,1/2544,2 |

72,8/102,4 |

2169,7/1206,5 |

4082,6/3853,1 |

||

|

552,0/761,7 |

23,0/28,8 |

2169,7/1206,5 |

2744,8/1997,0 |

|||

|

Рифогенный |

1092,5/1532,9 |

42,2/60,8 |

0,0/0,0 |

1134,7/1593,7 |

||

|

329,7/460,8 |

11,5/19,2 |

0,0/0,0 |

341,2/480,0 |

|||

|

Всего |

4772,7/6621,4 |

187,8/265,6 |

4339,5/2413,0 |

9300,0/9300,0 |

||

|

1433,7/1984,2 |

57,5/76,8 |

4339,5/2413,0 |

5830,7/4474,0 |

Рис.7. Интегральная функция распределения оценок НГР УВ Лено-Вилюйского бассейна (уравнение (2)

Заключение

Геологическими предпосылками перспектив обнаружения гигантских залежей газа в кембрийских отложениях Вилюйской гемисинеклизы являются уникальная концентрация морского аквагенного органического вещества в породах куонамского комплекса и огромные толщины отложений, перекрывающих кембрий (высокий катагенез ОВ).

Новое обобщение результатов литологических, биостратиграфических и геохимических исследований кембрийских отложений по территориям, прилегающим к Вилюйской гемисинеклизе, современная интерпретация геофизических данных и структурных построений показали, что в первую очередь интерес в отношении нефтегазоносности представляют кремнистые, карбонатные, породы смешанного состава (кероген-микститовые) куонамского комплекса и обломочные клиноформно построенные отложения майского яруса. Осадочная толща майского яруса подстилается нефтегазоматеринским куонамским комплексом и перекрыта региональным флюидоупором – глинисто-карбонатными отложениями верхнего кембрия.

Согласно геолого-геофизическим и геохимическим материалам геологические обстановки в кембрии в Лено-Вилюйском и Таримском бассейнах [36, 37] во многом подобны. Это позволяет оптимистично оценивать нефтегазоносность кембрийского комплекса Лено-Вилюйского осадочного бассейна. Значительным преимуществом Таримского объекта является высокое качество эвапоритового флюидоупора. Следует учитывать, что древний возраст нефтегазоносных отложений, большие глубины залегания резервуаров, низкие коллекторские свойства продуктивных горизонтов, высокие современные пластовые температуры – не могут служить основанием для недооценки перспектив нефтегазоносности. В пользу этого заключения свидетельствуют результаты исследований высокоуглеродистых древних формаций в других бассейнах мира и России [38-40 и др.].

В результате настоящего исследования впервые выполнена вероятностная оценка ресурсов газа с использованием комплекса методов для слабоизученных обогащенных и обедненных органическим веществом кембрийских и более молодых осадочных комплексов нижнего палеозоя Вилюйской НГО. Вероятностный характер оценки позволит более объективно оценить риски освоения ресурсов. Из-за крайне слабой геологической изученности вероятностная оценка могла быть построена только для объекта в целом.

Уточненная геологическая модель Лено-Вилюйского осадочного бассейна послужила базой вероятностной количественной оценки перспектив нефтегазоносности кембрийских и более молодых осадочных комплексов нижнего палеозоя. С доверительной вероятностью 0,9 можно утверждать, что суммарные начальные ресурсы УВ Вилюйской гемисинеклизы превосходят 5 млрд т УУВ. Модальная оценка начальных геологических ресурсов составляет около 12 млрд т УУВ. Рекомендуемая предельно осторожная оценка ресурсов допермских комплексов составляет 2,2 млрд т УУВ. В силу апокатагенеза ОВ эти ресурсы должны быть представлены газом. Нефтяные скопления в этом комплексе могут быть обнаружены в ловушках системы барьерных рифов и на Анабарском и Алданском склонах Вилюйской гемисинеклизы. Были ли благоприятными условия для сохранения залежей УВ – вопрос, который требует специального изучения.

Выполненные оценки ресурсов можно рассматривать как осторожные. Реально они могут оказаться в 1,5-2,0 раза выше.

На территории Вилюйской гемисинеклизы необходимо ставить программу глубокого и сверхглубокого параметрического бурения, без выполнения которой невозможно решить вопросы нефтегазоносности нижнего палеозоя. Выполнение такой программы затруднительно в условиях активного и с нашей точки зрения преждевременного перевода значительных по площади участков в центральных районах гемисинеклизы в распределенный фонд недр без ограничений по стратиграфическому интервалу до завершения этапа региональных геологоразведочных работ.

Литература

- Schoenherr J., Littke R., Urai J.L. et al. Polyphase thermal evolution in the Infra-Cambrian Ara Group (South Oman Salt Basin) as deduced by maturity of solid reservoir bitumen // Organic Geochemistry. 2007. Vol. 38. Iss. 8. P. 1293-1318. DOI:10.1016/j.orggeochem.2007.03.010

- Chunfang Cai, Kaikai Li, Ma Anlai et al. Distinguishing Cambrian from Upper Ordovician source rocks: Evidence from sulfur isotopes and biomarkers in the Tarim Basin // Organic Geochemistry. 2009. Vol. 40. Iss. 7. P. 755-768. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2009.04.008

- Se Gong, George S.C., Volk H. et al. Petroleum charge history in the Lunnan Low Uplift, Tarim Basin, China – Evidence from oil-bearing fluid inclusions // Organic Geochemistry. 2007. Vol. 38. Iss. 8. P. 1341-1355. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2007.02.014

- Jinliang Huang, Caineng Zou, Jianzhong Li et al. Shale gas generation and potential of the Lower Cambrian Qiongzhusi Formation in the Southern Sichuan Basin, China // Petroleum Exploration and Development. 2012. Vol. 39. Iss. 1. P. 75-81. DOI: 10.1016/S1876-3804(12)60017-2

- Guoqi Wei, Zengye Xie, Jiarong Song et al. Features and origin of natural gas in the Sinian–Cambrian of central Sichuan paleo-uplift, Sichuan Basin, SW China // Petroleum Exploration and Development. 2015. Vol. 42. Iss. 6. P. 768-777. DOI: 10.1016/S1876-3804(15)30073-2

- Chunhua Shi, Jian Cao, Xiucheng Tan et al. Hydrocarbon generation capability of Sinian–Lower Cambrian shale, mudstone, and carbonate rocks in the Sichuan Basin, southwestern China: Implications for contributions to the giant Sinian Dengying natural gas accumulation // The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. 2018. Vol. 102. № 5. P. 817-853. DOI: 10.1306/0711171417417019

- Guangyou Zhu, Feiran Chen, Meng Wang et al. Discovery of the lower Cambrian high-quality source rocks and deep oil and gas exploration potential in the Tarim Basin, China // The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. 2018. Vol. 102. № 10. P. 2123-2151. DOI: 10.1306/03141817183

- Guangyou Zhu, Milkov A.V., Jingfei Li et al. Deepest oil in Asia: Characteristics of petroleum system in the Tarim basin, China // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2021. Vol. 199. № 108246. DOI: 10.1016/j.petrol.2020.108246

- Guangyou Zhu, Milkov A.V., Zhiyao Zhang et al. Formation and preservation of a giant petroleum accumulation in superdeep carbonate reservoirs in the southern Halahatang oil field area, Tarim Basin, China // The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. 2019. Vol. 103. № 7. P. 1703-1743. DOI: 10.1306/11211817132

- Guangyou Zhu, Zhiyao Zhang, Xiaoxiao Zhou et al. Preservation of Ultradeep Liquid Oil and Its Exploration Limit // Energy & Fuels. 2018. Vol. 32. Iss. 11. P. 11165-11176. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.8b01949

- Bin Cheng, Hua Liu, Zicheng Cao et al. Origin of deep oil accumulations in carbonate reservoirs within the north Tarim Basin: Insights from molecular and isotopic compositions // Organic Geochemistry. 2020. Vol. 139. № 103931. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.103931

- Погодаев А.В. Влияние режима аномально высокого пластового давления на условия формирования и сохранения залежей газа в верхнепермских отложениях Хапчагайского мегавала // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2018. Т. 13. № 4. 19 с. DOI: 10.17353/2070-5379/39_2018

- Погодаев А.В., Ситников В.С., Буйдылло И.В. Перспективы нефтегазоносности и приоритетные направления дальнейших поисковых работ в Вилюйской нефтегазоносной области (Сибирская платформа) // Геология нефти и газа. 2015. № 2. С. 6-16.

- Погодаев А.В., Ситников В.С., Лысов Б.А. Литологические и гидродинамические особенности газоносности верхнепермских и нижнетриасовых отложений Хапчагайского района Вилюйской нефтегазоносной области // Геология нефти и газа. 2012. № 4. С. 2-12.

- Дахнова М.В., Жеглова Т.П., Можегова С.В. Генерационные характеристики ОВ и распределение биомаркеров в битумоидах нефтематеринских пород рифея, венда и кембрия Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 5-6. С. 953-961.

- Коровников И.В., Вараксина И.В., Конторович А.Э., Парфенова Т.М. Биостратиграфия, литология и геохимия пород нижнего и среднего кембрия в бассейне реки Кюленке (первые результаты исследования керна скважин) // Геология и геофизика. 2024. Т. 65. № 1. С. 151-163. DOI: 10.15372/GiG2023153

- Парфенова Т.М. Новые сведения о геохимии органического вещества пород куонамского комплекса нижнего и среднего кембрия Лено-Амгинского междуречья (юго-восток Сибирской платформы) // Геохимия. 2018. № 5. С. 448-460. DOI: 10.7868/S0016752518050035

- Баженова Т.К., Дахнова М.В., Жеглова Т.П. и др. Нефтематеринские формации, нефти и газы докембрия и нижнего – среднего кембрия Сибирской платформы. М.: Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт, 2014. 128 с.

- Губин И.А., Конторович А.Э., Коровников И.В., Парфенова Т.М. Строение кембрийских отложений Вилюйской гемисинеклизы по результатам комплексного анализа данных бурения и сейсморазведки // Геология и геофизика. 2021. Т. 62. № 8. С. 1115-1131. DOI: 10.15372/GiG2021117

- Старосельцев В.С., Ефимов А.С., Соболев П.Н. Углеводородное сырье битуминозных пород Сибирской платформы // Геология нефти и газа. 2013. № 5. С. 73-80.

- Горлов Д.А., Левшунова С.П., Роот Д.В., Мигурский С.Ф. Нефтегазогеологическое районирование куонамской формации отложений нижне-среднекембрийского возраста Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции // Геология нефти и газа. 2023. № 6. С. 67-79. DOI: 10.47148/0016-7894-2023-6-67-79

- Парфенова Т.М., Мельник Д.С., Коровников И.В. Геохимические предпосылки нефтеносности пород иниканской свиты нижнего и среднего кембрия на юго-востоке Сибирской платформы // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2022. № 11с. С. 64-71. DOI: 10.20403/2078-0575-2022-11с-64-71

- Ситников В.С., Кушмар И.А., Прищепа О.М., Погадаев А.В. О возможном открытии на юге Вилюйской синеклизы нового нефтеносного района (Сибирская платформа) // Геология нефти и газа. 2013. № 4. С. 2-12.

- Варламов А.И., Мельников П.Н., Ефимов А.С. и др. Методология, результаты работ и перспективы открытия месторождений нефти и газа в Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции // Геология нефти и газа. 2023. № 4. С. 21-67. DOI: 10.41748/0016-7894-2023-4-21-67

- Кравченко А.А., Пашевин А.М., Лаврентьева А.Е. Перспективы нефтегазоносности рифовых отложений на юге Вилюйской синеклизы по геофизическим данным // Науки о Земле и недропользование. 2020. Т. 43. № 2. С. 209-219. DOI: 10.21285/2686-9993-2020-43-2-209-219

- Масленников М.А., Сухов С.С., Соболев П.Н. и др. Перспективы нефтегазоносности кембрийских барьерных рифовых систем Сибирской платформы в свете новых геолого-геофизических данных // Геология нефти и газа. 2021. № 4. С. 29-50. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-29-50

- Губин И.А. Уточнение строения Вилюйской гемисинеклизы по результатам переинтерпретации сейсморазведочных работ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2020. № 4. С. 40-52. DOI: 10.20403/2078-0575-2020-4-40-52

- Киселев А.И., Ярмолюк В.В., Егоров К.Н. и др. Среднепалеозойский базитовый магматизм северо-западной части Вилюйского рифта: состав, источники, геодинамика // Петрология. 2006. Т. 14. № 6. С. 626-648.

- Киселев А.И., Константинов К.М., Ярмолюк В.В., Иванов А.В. Чаро-Синский дайковый рой в структуре среднепалеозойской Вилюйской рифтовой системы (Сибирский кратон) // Доклады Академии наук. 2016. Т. 471. № 2. С. 209-213. DOI: 10.7868/S0869565216320220

- Полянский О.П., Прокопьев А.В., Бабичев А.В. и др. Рифтогенная природа формирования Вилюйского бассейна (Восточная Сибирь) на основе реконструкций осадконакопления и механико-математических моделей // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 2. С. 163-83.

- Губин И.А., Конторович А.Э., Фомин А.М. Сейсмогеологическая характеристика и перспективы нефтегазоносности кембрийских отложений Вилюйской гемисинеклизы / Интерэкспо ГЕО-Сибирь: Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология: Материалы XVI Международной научной конференции, 20-24 апреля 2020, Новосибирск, Россия. Новосибирск: Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А.Трофимука СО РАН, 2020. С. 74-84. DOI: 10.18303/B978-5-4262-0102-6-2020-007

- Prosser S. Rift-related linked depositional systems and their seismic expression // Geological Society, London, Special Publications. 1993. Vol. 71. P. 35-66. DOI: 10.1144/GSL.SP.1993.071.01.03

- Chandler V.W., McSwiggen P.L., Morey G.B. et al. Interpretation of Seismic Reflection, Gravity, and Magnetic Data Across Middle Proterozoic Mid-Continent Rift System, Northwestern Wisconsin, Eastern Minnesota, and Central Iowa // The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. 1989. Vol. 73. № 3. P. 261-275. DOI: 10.1306/703C9B68-1707-11D7-8645000102C1865D

- Соболев П.Н. О перспективах добычи сланцевой нефти в куонамской битуминозной формации в Восточной Сибири // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2020. № 4. С. 14-19. DOI: 10.20403/2078-0575-2020-4-14-19

- Сафронов П.И., Бурштейн Л.М., Губин И.А. и др. История нефтегазообразования в кембрийском комплексе Вилюйской гемисинеклизы / Успехи органической геохимии: Материалы 2-й Всероссийской научной конференции с участием иностранных ученых, посвященной 120-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Н.Б.Вассоевича и 95-летию со дня рождения заслуженного геолога РСФСР, профессора С.Г.Неручева, 5-6 апреля 2022, Новосибирск, Россия. Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2022. С. 242-244. DOI: 10.25205/978-5-4437-1312-0-242-244

- Zhiqian Gao, Tailiang Fan. Carbonate platform-margin architecture and its influence on Cambrian-Ordovician reef-shoal development, Tarim Basin, NW China // Marine and Petroleum Geology. 2015. Vol. 68. P. 291-306. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.08.033

- Haiping Huang, Shuichang Zhang, Jin Su. Palaeozoic oil–source correlation in the Tarim Basin, NW China: A review // Organic Geochemistry. 2016. Vol. 94. P. 32-46. DOI: j.orggeochem.2016.01.008

- Кожанов Д.Д., Большакова М.А. Оценка вклада докембрийских отложений в формировании нефтеносности восточной части Волго-Уральского бассейна по результатам моделирования // Записки Горного института. 2024. Т. 266. С. 199-217.

- Прищепа О.М., Боровиков И.С., Грохотов Е.И. Нефтегазоносность малоизученной части северо-запада Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции по результатам бассейнового моделирования // Записки Горного института. 2021. Т. 247. С. 66-81. DOI: 10.31897/PMI.2021.1.8

- Прищепа О.М., Синица Н.В., Ибатуллин А.Х. Оценка влияния литолого-фациальных условий на распределение органического углерода в «доманиковых» верхнедевонских отложениях Тимано-Печорской провинции // Записки Горного института. 2024. Т. 268. С. 535-551.